1976年是计算机技术飞速发展的关键时期,许多基础计算机术语在这一年得到广泛传播与应用。对当时的术语进行梳理和分析,不仅能够帮助我们更好地理解计算机科学的历史发展,也能为今天的技术学习提供坚实的知识框架。那时计算机尚处于从大型机向个人计算机转变的过渡阶段,技术术语大多带有浓厚的时代特征,反映出当时硬件和软件的基本概念与功能。 在1976年,计算机系统通常由中央处理单元(CPU)、主存储器和输入输出设备组成。中央处理单元被称为计算机的大脑,负责执行指令和处理数据。主存储器则用于暂时保存程序和数据,是计算机运行的重要组成部分。

输入设备如键盘、打孔卡等用于将数据输入计算机,而输出设备如打印机和显示终端则负责将处理结果呈现给用户。 当时流行的存储设备包括磁带驱动器和磁盘存储装置,这些设备允许计算机进行数据的长时间保存和快速访问。磁带存储虽然容量有限且操作速度较慢,但因成本较低,在许多系统中被广泛采用。而磁盘驱动器则因其随机访问能力,极大地提升了计算数据的效率。 软件方面,操作系统是连接用户和硬件的关键桥梁。1976年的操作系统以多任务处理和批处理为核心特色,保证用户程序能够顺序或同时被执行。

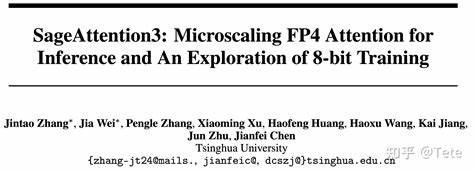

在这一年,UNIX操作系统的影响力逐步显现,提供了先进的多用户和多任务功能,使得计算机资源的利用率得到显著提升。 编程语言是计算机沟通与控制的工具。除了早期的汇编语言,FORTRAN和COBOL依然是主流的高级编程语言。FORTRAN在科学计算领域表现突出,适合复杂数值运算,而COBOL则专注于商业数据处理。1976年,B语言及派生的C语言开始逐渐进入程序员的视野,为日后的软件开发奠定基础。 二进制系统是计算机信息处理的根基,所有数据最终都以二进制形式存储和处理。

位(bit)和字节(byte)作为信息单位,成为衡量数据大小和传输速率的基本标准。除此之外,存储容量、时钟频率、内存寻址等术语也在1976年的计算机工程师中得到广泛应用,这些词汇帮助技术人员精准描述计算机系统的性能和架构。 此外,网络概念虽然尚未普及,但在实验室和科研机构中,局域网与远程终端的初步形态开始出现。它们为后来的互联网发展奠定了理论基础,显示出计算机互联的巨大潜力。 硬件方面,集成电路技术的进步极大推动了计算机小型化和性能提升。微处理器的雏形在这一时期已经初具规模,使得个人计算机的梦想逐渐成为现实。

计算机快捷键、外设接口及其协议等技术术语,也开始逐渐进入专业人员的词汇体系。 了解并掌握1976年的基本计算机术语不仅是研究计算机历史的必经之路,更是理解现代计算机技术沿革的关键。通过对这些基础术语的学习,能够更清晰地看到计算机技术如何由庞大、复杂的系统转变为普及的日常工具。今天,无论是从事软件开发、硬件设计,还是网络通信,掌握这些历史性术语都能帮助我们更好地理解现代技术的根源和发展脉络。未来,计算机技术必将继续借助这些基础理论与术语,迈向更加智能化和高效化的时代。