形态与功能之间的关系一直是科学领域备受关注且充满魅力的话题。从宏观的建筑设计到微观的细胞结构,形态不仅仅是外观的表现,更深层次地影响着功能的实现。尤其在生物领域,形态如何塑造功能的问题,不仅揭示了生命系统的精妙设计,也启发了材料科学、工程学和人工智能的创新。哈佛大学物理学家、应用数学家兼进化生物学家L. Mahadevan(简称Maha)深耕此领域,他通过数学和物理的视角,深入揭示了大自然中形态与功能协同演化的奥秘。本文将从脑皱褶、社会昆虫建筑、随机过程与几何认知等多个角度,深入探讨形态如何塑造功能,进而影响生命及自然世界的运行。大脑皱褶:物理机制与功能关联大脑的形态特征之一是其表面的复杂皱褶,这些皱褶极大地增加了大脑皮层的表面积,支持更为复杂的信息处理能力。

Mahadevan团队通过实验模拟和理论分析,揭示了大脑皱褶的形成是由于不同层次的生长速度差异引起的机械不稳定性。具体来说,大脑的灰质层(外层)生长速度快于白质层(内层),导致表面受到压缩,最终产生深刻的褶皱。模拟实验中,研究人员利用一种聚合物凝胶,将其浸泡在溶剂中引发表层膨胀,成功再现了类似大脑皱褶的形态变化过程。这里体现出物理力学与生物生长动力的交织,形态不仅是发育过程的机械必然结果,更为神经功能的布局和实现提供了结构基础。值得注意的是,大脑不同区域的褶皱程度和形态与其功能分区存在相关性,暗示着形态演化过程中功能需求的驱动作用。此外,研究还指出,大脑畸形如光滑脑症(lissencephaly)等,都是由于复杂生长调控的异常导致皱褶形成受限,进而影响正常认知和运动功能,这进一步说明形态异常对功能的深远影响。

社会昆虫建筑:群体智慧下的形态功能统一昆虫社会是形态与功能协同演进的另一个精彩范例。以白蚁筑巢为例,这些身体仅几毫米的生物,却能够构建出高达数米、结构复杂的土堆。Mahadevan及其团队深入研究了这些土堆的通风机制,发现白蚁巢穴利用自然环境的温差产生对流,实现内部空气的定向循环,维持巢内稳定的温度和二氧化碳浓度。这种被形容为“呼吸的土堆”的建筑,体现出形态对功能的极致适应。通过注入石膏、洗去泥土,科学家揭示了白蚁巢穴内孔隙结构呈现梯度大小分布,并且孔隙方向垂直排列,构筑了高效的气体通风通道。不同地理环境下,巢体形态变化反映了对环境温差和空气流动的优化调整,说明环境压力如何塑造建筑的功能形态。

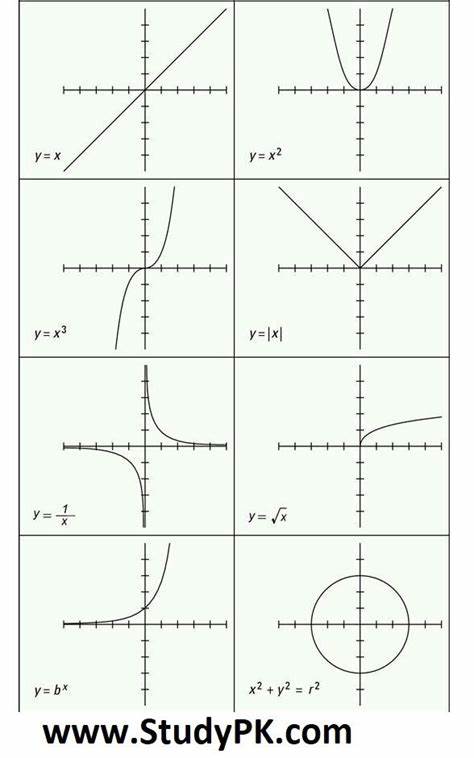

这种“无设计师”的建筑通过群体行为的局部规则协同实现,充分展现了形态是功能适应的集体智慧结晶,也启发了被动式节能建筑设计的思路。顶点拓扑与几何认知:形态蕴藏的认知密码几何和拓扑学不仅是描述形态的工具,更与生物的认知功能密切相关。以莫比乌斯环为例,这种极具拓扑奇特性的结构被Mahadevan运用于理解生物形态的能量稳定性和功能潜能。莫比乌斯环在数学上只有一个边界和一个面,打破了传统的空间直观认知,启示我们重新审视“左右”“内外”等概念的相对性和复杂性。进一步地,研究团队还探讨了人类对几何形态的认知能力,揭示这种认知存在统计性质,即人在解决某些几何问题时不完全依赖严谨的逻辑推理,而是通过动态迭代和概率推断的方式获得结论。该现象表明我们的感知系统通过体验世界中的形态和环境反馈,形成了一种“统计几何”,而非纯粹理想化的欧式几何认知。

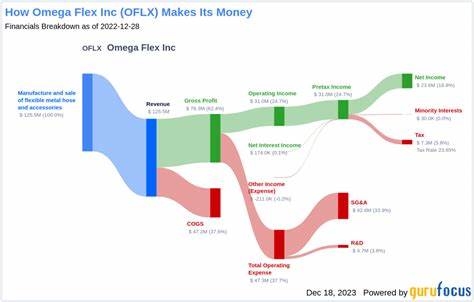

生态环境中的形态功能互动:三重螺旋模型自然界中形态与功能的发展无法脱离环境,Mahadevan提出了“脑-身体-环境”的三重螺旋模型,强调生物体形态和功能的演化是这一系统中多层次互动的结果。生物体不仅受环境塑造,同时通过行为改变周遭环境,形成反馈循环。这种观点打破了传统单向因果论,强调了生态系统的复杂性。例如,社会昆虫调整巢穴结构以适应环境温差,环境反过来影响它们的行为模式和进化趋势。这种紧密耦合强调了形态功能研究中跨尺度、多层次整合方法的重要性。科学探索与创新实践:跨学科视角带来的启示Mahadevan的研究理念体现了好奇心驱动下的跨学科探索,他强调并不总是追求所谓“重要”的问题,而是关注兴趣和能带来新的理解的问题。

这种开放与包容的态度促成了形态功能领域多角度突破,也启发了机器人模仿昆虫建筑行为的设计实践。通过人工机器人利用光作为化学信号的模拟,揭示了形态形成中的环境反馈和行为交互机制。同时,这些研究对人工智能、智能材料乃至建筑节能设计均产生了深远影响。未来展望与未解之谜尽管形态功能的关系已取得诸多进展,但仍有大量未解之谜等待探索。例如,大脑皱褶形成的分子机制与机械过程如何精细耦合,功能区域在空间布局中的动态变化规律,社会昆虫群体行为如何实现超出个体认知范围的复杂构筑,乃至人类几何认知的神经生物学基础等。随着现代数学、物理、计算机科学和神经科学的交叉渗透,未来有望揭示更为深刻的形态功能奥秘。

总结形态塑造功能的命题不仅为我们理解生命科学提供了关键视角,也为未来科技创新指明了方向。大自然通过物理规律、进化选择和环境互动,塑造出丰富多样的形态,并赋予其特定功能。无论是大脑的皱褶、社会昆虫的巢穴,还是人类的几何认知,这些形态背后都隐藏着复杂的力学原理和信息反馈。深入探究形态与功能的协同演变,不仅有助于揭示生命的本质,也将推动跨领域的应用创新,成为未来科学研究的重要前沿。