随着互联网和云计算技术的不断发展,网络安全问题愈发受到关注。在众多网络攻击手段中,远程定时攻击因其隐蔽性强且攻击门槛门槛不断降低而成为研究的热点。远程定时攻击是一种通过分析目标系统响应时间差异,来推断敏感信息的方法。其原理基于许多计算算法在处理不同数据时执行时间存在微妙差异,这些差距在网络通信中被窃听者捕捉并利用,从而实现对关键数据的恢复。研究表明,攻击者能够通过精确测量网络响应时间,揭示诸如加密密钥等机密信息,甚至无需直接访问目标系统。这种攻击特别对基于密码学的系统构成威胁,如SSL/TLS协议服务器的私钥泄露事件屡见不鲜。

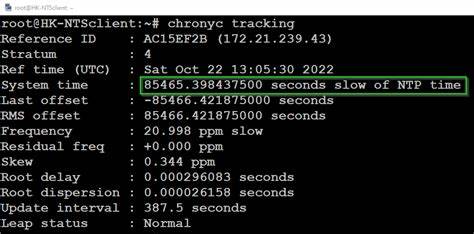

远程定时攻击的实施需要克服网络环境下固有的时间抖动和延迟不确定性。网络通信中存在的抖动、延迟和丢包问题使准确测量单次请求的响应时间变得困难。为此,研究者提出了一系列过滤和信号处理技术,用于降低噪声影响,将响应时间测量精度提升至微秒级别,甚至在局域网环境下达到纳秒级别。这种高精度的时间测量手段显著提高了攻击的成功率和准确度。尽管技术水平不断提高,远程定时攻击仍存在一些限制。首先,网络抖动的不可预测性严重影响了时间信息的稳定性,尤其是在跨越多个网络跳数的广域网环境下。

其次,目标服务器的负载变化和资源调度也影响响应时间稳定性,为攻击的准确性增加难度。此外,现代系统通常采用随机化执行顺序和时间掩码技术,有效地减缓了定时泄露渠道。攻击的成功往往依赖于攻击者能够长时间持续发起大量请求,并对大规模时间数据进行统计分析。这样的攻击模式提高了攻击成本和风险,也为防御者提供了检测和阻断的机会。为了应对远程定时攻击,安全工程师应当从算法和系统设计上减少时间上的数据依赖。具体措施包括采用恒定时间算法设计、引入随机延迟以及使用专门的加密芯片来屏蔽执行时间差异。

同时,网络层面的监控也应加强对异常请求行为的识别,及时阻断可能的攻击蠕变。从应用层面看,开发者在实现密码方案时必须避免任何基于条件分支或数据相关的执行时间差异。加密模块一般推荐采用无条件执行流程,以保障时间上的一致性。此外,定期安全审计和渗透测试对于及时发现潜在的定时泄露漏洞具有重要作用。远程定时攻击不仅揭示了密码学安全的脆弱面,也促进了更严谨的安全设计哲学的发展。随着研究深入,定时攻击技术也推动了加密算法和安全协议的持续演进。

业界对降低侧信道攻击风险的需求日渐增强,推动了新的硬件加密模块和安全执行环境的研发。结合硬件和软件的多层防护,为未来信息安全领域提供了更为坚实的保障。此外,远程定时攻击的研究也提醒我们,信息安全不能仅依赖传统的密码强度。隐蔽的执行时间信息同样是重要的攻击面。综合考虑软硬件因素,构建多维度的安全体系,才能抵御复杂多变的攻击手段。远程定时攻击作为一种严峻的安全挑战,其潜在威胁深刻影响着现代网络系统安全防护策略。

通过深入理解其原理和限制,能够更有效地设计防御机制,维护用户数据与通信的机密性。未来,结合人工智能和大数据分析的攻击与防御手段将使攻防博弈更加复杂和激烈。整体来看,远程定时攻击提醒我们在数字时代必须时刻警惕信息泄露风险,强化安全设计,保障网络空间的安全稳定发展。