盐水排斥是指海水在结冰过程中,盐分被排出冰晶结构之外的现象。由于盐离子无法融入水冰的晶体格中,随着海冰的形成,盐分被挤出并融入周边海水。这一过程在世界的极地海域尤为显著,尤其是在北极和南极海冰带,对海洋盐度、密度及海水运动产生深远影响。盐水被排入海水后,形成高盐度、高密度的盐水团,因其密度大于周围水体,会迅速下沉,驱动海洋的垂直运动。而这种垂直运动对于深层海水形成及全球的热盐环流起着至关重要的作用。海冰的形成并不是单纯的冻结过程,其内部存在大量盐水囊泡,即盐水细胞,作为盐分的暂时存储空间。

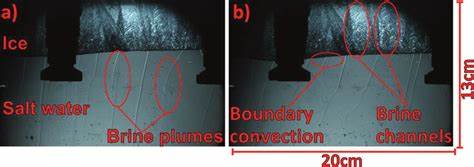

新形成的海冰表面非常洁净,几乎不含盐分,但在冰的底部,盐分浓度较高。随着冰层的加厚和时间的推移,部分盐水被迫排出,不断向海水中输送盐分。一旦冰层厚度超过一定阈值,通常约15厘米,盐水排斥现象更为明显,伴随着冰内盐水通道的形成与盐水对流流动。排泄出来的盐水推高了底层海水的盐度和密度,增加了其在冷却条件下下沉的可能性,成为深层海水的形成机制之一。盐水排斥的驱动机制不仅包括温度的降低引发结冰,还涉及盐分在冰层中的扩散、重力引流以及冻胀造成的冰裂缝排盐。在盐水扩散过程中,盐水中的溶质会向冰体相对温暖的一端迁移,最终进入海水中。

冰体与海水因密度差异产生的对流则加速盐水的流出。温差变化引发的冰体膨胀及裂缝进一步促进盐水的排除。此外,盐水通过冰层内部复杂的盐水通道缓慢排泄,这些通道类似微小水道,串联起冰内盐水囊泡,确保了盐水能持续从冰体内部向外迁移。盐水排斥在全球海洋循环系统中扮演着关键角色,特别是在极地深层水形成过程中。北大西洋深水和南极底层水是两大由盐水排斥推动形成的重要水团,它们支撑着热盐循环,将热量和盐分通过海洋输送至全球各大洋。深层水的形成加剧了海洋的垂直翻转与混合,对全球气候的调节具有重大意义。

极地海冰规模和盐水排斥强度的变化也会直接影响海洋的温盐结构。随着气候变暖,海冰覆盖范围缩小及冰层变薄,盐水排斥的强度和频率可能发生变化。这既可能导致深水形成速率下降,又可能引发海洋结构的不稳定,进而影响全球碳循环。例如,盐水下沉过程中携带的溶解二氧化碳被输送入深海,成为大气二氧化碳的“储藏库”,缓解了气候变暖的程度。但是如盐水排斥减弱,可能引发碳的重新释放,进一步加剧全球升温趋势。盐水排斥现象不仅对物理环境有巨大影响,还为极地生态系统创造了独特生存环境。

海冰内部的盐水空间虽然充满盐分和低温,但却是多种生物的栖息地,包括细菌、微藻和小型动物。这些微生物群落适应了极端环境,是极地营养级的重要组成部分。盐水排斥产生的高盐冷水对沿岸生态系统也有推动作用,引发营养物质的上升流,从而支持丰富的浮游生物生产力,进而影响鱼类及更高级捕食者的数量。此外,盐水沿海底流动过程中形成的“盐柱”现象,即“盐冰柱”或盐刺,壮观而脆弱,展现出富含科学与自然美学的景象。这些盐冰柱实际是盐水排斥的可视表现,是极地海冰过程中冷盐水与周围海水交互的产物。盐水排斥的研究不仅揭示了海洋物理过程的复杂性,还为预测气候变化趋势和海洋生态动态提供了重要线索。

科学家们借助卫星观测、现场采样和模拟计算,持续深化对盐水排斥带来的深层水形成机制、海洋热盐结构变化的认识。尤其在北太平洋的鄂霍次克海,盐水排斥是北太平洋中间水形成和通风的关键过程。冬季盐水排斥产生的高密度海水沉降,向南沿海流动并进入太平洋内湾,参与全球海洋循环系统调节。展望未来,随着极地气候环境的不确定性加剧,盐水排斥现象的变化可能引发更加复杂的海洋大气反馈效应。保护极地环境、监测海冰动态成为全球科学研究的重中之重,也为理解和应对气候危机提供了必要支持。盐水排斥作为一个冷酷却充满活力的自然现象,不仅牵动着极地生态的命脉,也深刻影响着全球气候格局和海洋健康。

通过深入认识这一过程,人类能够更好地预判未来海洋和气候系统的演变,进而制定更科学合理的环境保护政策和应对策略。