随着加密货币市场的快速发展与普及,越来越多的人开始涉足这一充满变数和高风险的领域。然而,近期一项由多伦多大学与迈阿密大学联合进行的研究揭示了一个引人注目的现象——加密货币投资者群体比普通人更倾向于表现出心理学上所谓的“黑暗三角”人格特质。该研究基于对2001名美国成年人的广泛调查,结合心理测量工具,探讨了加密货币购买者在心理层面的独特性。研究结果显示,身处虚拟货币领域的投资者群体往往展现出更高程度的自恋、马基雅维利主义、精神病态及施虐倾向。同时,他们普遍表现出一种对权威的不信任感,强烈的偏执心理,以及对阴谋论的高度认同。加密货币投资者同时倾向于频繁使用边缘化的社交媒体平台,且普遍持有极端的受害者心态,这些特点共同构成了他们心理上的显著标签。

研究中的数据指标显示,自恋倾向的相关系数达到0.38,马基雅维利主义为0.29,精神病态和施虐倾向均为0.27,均具有显著性统计意义,这表明加密货币拥有者在这些“黑暗”人格特质上的表现明显高于非投资者群体。此外,需求混乱、偏执和类精神分裂症特征的相关性系数均达到0.35,显示出该群体在心理反社会特征方面的倾向也比较突出。心理学家常用的“黑暗三角”概念,涵盖了这些复杂且往往带有负面社会行为倾向的人格特质。精神病态(psychopathy)不仅代表着缺乏同情和冷漠无情,还有冲动性和反社会行为,这些特质与加密货币交易的高风险和匿名性特征形成某种程度的心理匹配。 深入剖析这一现象,研究者指出,这些人格特质可能源自加密货币市场的独特环境。该市场缺乏监管,且充满不确定性和机会主义,这种环境吸引了那些不易合群、渴望挑战权威且追求高回报的个体。

加密货币的匿名属性与去中心化特征为拥有黑暗人格特质的人群提供了更大的行动自由。与此同时,这批投资者往往不信任传统的金融体系和机构,倾向于相信各种阴谋论,这也使得他们更易接受来自未经过滤的信息,甚至是非主流甚至极端的信息源。 除了心理特质,研究还透露了一个有趣的人口学特征。加密货币持有者大多为男性,且普遍拥有较高的教育水平和收入来源,同时宗教信仰也较为显著。这个组合在人口统计学上形成了一个较为独特的群体,既具备经济实力参与高风险资产,又有着复杂的个人信念体系和心理基础。这种多维度的特征对于理解加密货币现象内在动力提供了重要参考。

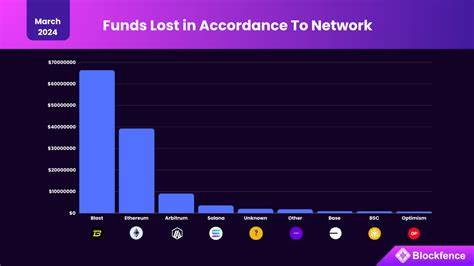

然而,值得注意的是,精神病态或其他“黑暗三角”人格特质的诊断并非单一且绝对的判断。心理学界普遍接受精神病态是一种广泛的性格谱系,个体可以展示某些典型特征但并不意味着完全符合严重人格障碍的诊断标准。换言之,加密货币持有者并非都是极端的反社会人格者,但他们在某些心理维度上的表现明显偏离平均水平,这可能影响他们的行为模式和决策方式。 业内人士与学者普遍认为,加密货币市场的“黑暗面”并非偶然。从诈骗横行、项目骗局到交易所倒闭,历史上不乏恶性事件的发生。而此次研究从心理学层面提供了一个视角,说明部分投资者的心理特质可能对市场风险和行业环境产生深远影响。

这提醒行业监管者和参与者,对于“谁”在推动市场的发展需保持警觉,适当措施和政策的制定应考虑人群的心理特征与行为倾向。 同时,媒体和公众在关注加密货币时,也应理性看待这一领域的多样性。虽然部分投资者的心理特质偏向“黑暗”,但市场中仍存在大量理性分析和稳健投资的参与者。过度标签化可能导致对行业的误解和偏见,不利于其健康发展。相反,通过科学研究和持续观察,结合心理学与社会学的视角,能为认识加密货币生态提供更全面的洞察。 未来,随着数字资产的进一步广泛应用,理解用户的心理动态和行为特征显得尤为重要。

研究团队建议,相关领域的监管机构应加强心理特征分析,尤其关注高风险投资者的动机和行为,以及市场信息传播途径的把控。同时,加密货币社区应积极推广科学理性投资知识,帮助投资者提升风险认知和心理健康水平,减少可能因人格缺陷引发的冲突和争议。 总体而言,此项研究不仅揭示了加密货币投资者的一些心理潜质,也为数字货币行业的健康成长敲响警钟。了解“黑暗三角”人格特质在经济行为中的作用,有助于构建更完善的投资者保护机制和更有效的市场监管策略,这对保障市场稳定、促进技术创新非常关键。伴随着技术的发展和社会认知的进步,期待行业能够逐步实现良性发展,让加密货币真正成为一个值得信赖和可持续的金融工具。