在人类大脑中,存在一个小而关键的神经集群,名为蓝斑核(locus coeruleus),其作用被形象地称为大脑的“调光开关”。这一开关能够微妙调节我们的觉醒度和注意力水平,影响我们对环境刺激的反应强度,调控焦虑、恐惧甚至记忆的形成。最近,来自华盛顿大学医学院的科学家们通过对小鼠的深入研究,揭示了围绕蓝斑核一圈名为“peri-LC”神经元的复杂作用机制,为理解大脑如何调整神经活动提供了全新视角。 蓝斑核,翻译自拉丁文是“蓝色斑点”,位于脑干深处,虽体积小,却传输着重要的神经递质去甲肾上腺素(norepinephrine),这是一种调节注意力、觉醒及应激反应的关键化学物质。蓝斑核通过接受中枢神经系统各处的信息输入,调整释放的去甲肾上腺素量,因而参与无数脑功能和行为表现。然而,科学界对蓝斑核内部及其周边神经元如何具体协同工作知之甚少。

新研究中发现,位于蓝斑核旁的peri-LC神经元群,对蓝斑核的神经活动发挥着类似调光开关的调节效果。这些peri-LC神经元主要释放一种抑制性神经递质——γ-氨基丁酸(GABA),它能降低蓝斑核神经元的发放频率,进而控制去甲肾上腺素的释放水平。具体来说,当小鼠暴露在提升觉醒度的刺激环境时,peri-LC释放的GABA会因刺激强度不同而调整蓝斑核的兴奋程度,实现神经反应的精细调控。 就如生活中所见,如果托儿所的孩子突然冲出马路,人体需要迅速提升行动系统的敏捷度来追逐,同时下降对疼痛的感知以集中注意力和确保安全。peri-LC神经元正可能负责这种对外界挑战的灵活调节,优化不同神经系统的配合。科学家们将这一机制比喻为收音机的音量旋钮,可以将蓝斑核的响应增强或减弱,达到适合当下情境的脑状态。

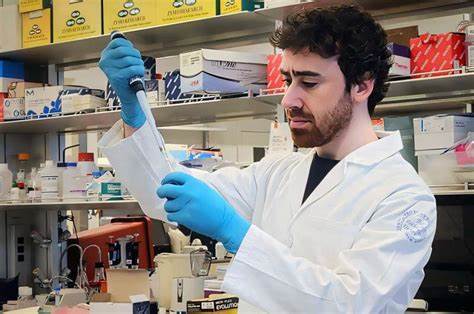

在结构和功能层面,研究团队利用单细胞RNA测序技术,揭示了peri-LC与蓝斑核内神经元的多样性与特异性,证明两组神经元不仅具有不同的细胞亚型,还在不同位置有不同功能特征。这些发现在分子和空间水平上详细描绘了神经环路的复杂图谱,为后续研究指明了方向。 此外,peri-LC神经元的主要信号传递路径几乎专门针对蓝斑核发出抑制信号,显示其专一而有效的调控功能。这种集中的控制策略满足了灵活切换觉醒状态的神经需求,为人体从安静休息到高度警觉的状态切换提供生物学基础。 该研究产生的影响远不止于基础科学。从临床角度看,蓝斑核与多种神经和精神疾病相关。

例如,焦虑症、抑郁症及创伤后应激障碍等病症常因蓝斑核过度兴奋引发行为和认知异常。而在阿尔茨海默症等神经退行性疾病中,蓝斑核的功能衰退与记忆力减退密切关联。深入了解蓝斑核及peri-LC环路的调控机理,为开发新一代药物治疗这些疾病提供了潜在靶点。 华盛顿大学的李莉教授指出,结合这项发现,未来或可设计出针对peri-LC神经元的精准药物,调节蓝斑核的神经活动,减轻药物戒断期的神经应激反应以及提高对焦虑和抑郁症状的控制能力。研究团队为全球神经科学界绘制了一份详尽的蓝斑核及其邻近神经元的功能图谱,这堪称对相关领域的巨大推动。 综观现有成果,蓝斑核及其“调光开关”peri-LC神经元机制的揭示,深化了人类对于觉醒与注意力神经基础的理解。

它说明大脑通过复杂多样且精准灵活的神经环路,实现对内外环境刺激的高效响应和适应。这不仅满足了基础神经科学的探究需求,也为武装临床治疗新方法带来了希望。 鉴于现代社会节奏加快,焦虑与注意力障碍逐渐普遍,这一研究的意义更为突出。科学家掌握如何调节蓝斑核系统,就意味着寻找干预人类情绪与认知状态的关键方法。无论是提升工作效率,缓解压力,还是治疗精神障碍,未来都将因这项工作的铺垫而更加有效。 通过不断揭开这类神经机制的面纱,人类离掌握自身精神健康的密码更近一步。

潘多拉盒子一旦开启,将有助于制定更智能的神经调控手段,实现脑科学的跨越发展。总之,蓝斑核及其“调光开关”peri-LC神经元群的功能已成为理解觉醒、注意和情绪调节的关键纽带,堪称精神神经医学未来研究的重要基石。