逻辑蕴含(Logical Implication)是逻辑学和数学中一个核心概念,但很少有人意识到,它实际上可以被视为一种特殊的比较运算符。理解逻辑蕴含不仅有助于我们直观地把握逻辑关系,更为复杂的逻辑推导和布尔代数计算提供了有力工具。本文将深入探讨逻辑蕴含的本质,结合布尔代数的视角,阐释它与比较运算符之间的紧密联系,以及这一视角如何简化逻辑证明。首先,我们来回顾一下逻辑蕴含的定义。在传统的逻辑表达中,若有两个命题a和b,表达式a ⇒ b(读作“a蕴含b”或“如果a则b”)的意义是:只要a为真,b也必须为真,否则表达式为假。换句话说,这种关系只有在a为真而b为假时才被判定为不成立。

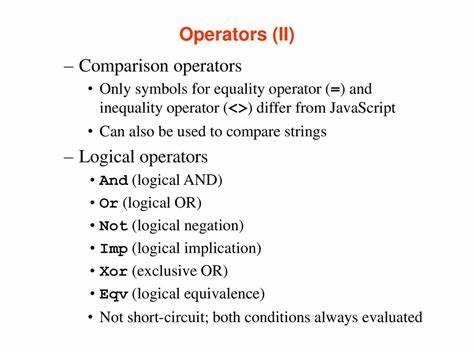

将这一逻辑关系转化为布尔代数的形式,可以通过将真值用1表示,假值用0表示来实现。于是,逻辑表达式的真值对可以被简化为布尔数对(x,y),其中x代表a的真值,y代表b的真值。在布尔域中,逻辑蕴含a ⇒ b对应的真值集合,只要不存在x=1且y=0的情况,表达式都是成立的。基于这一点,逻辑蕴含可以用不等式来表达,即x ≤ y。通过这个视角,我们实际上将逻辑蕴含转变为一种比较运算符,与数字上的“大小关系”相类比。这种对逻辑关系的重新诠释极大地方便了我们理解和使用它。

逻辑蕴含在数学和计算机科学中具有广泛的应用,尤其是在证明推理和程序逻辑设计中。利用布尔代数中的不等式形式,我们可以更加简洁优雅地证明一些经典逻辑定理。比如“蕴含的传递性”,即如果a蕴含b且b蕴含c,则a必然蕴含c。在数学中,这一结论通常需要对逻辑表达式进行多步骤推演,但在比较运算符的框架下,仅需利用不等式的传递性性质,从a ≤ b且b ≤ c自然推导出a ≤ c。这不仅降低了证明的复杂度,也提升了逻辑推理的直观性。除传递性外,逻辑蕴含还关联着诸如“否定后件”和“否定前件”等经典逻辑推理规则。

否定后件规则指出,如果p蕴含q成立,那么非q蕴含非p也成立。利用布尔代数,这一规则可重新表达为若p ≤ q成立,则1-q ≤ 1-p也成立。通过简单的代数变换,可以轻松验证这一不等式,同样证明了命题的正确性。相比之下,否定前件规则断言“如果p蕴含q成立,那么非p蕴含非q”是错误的。用布尔代数表达为p ≤ q不必然推出1-p ≤ 1-q。这揭示了该推理的逻辑缺陷,同时更加清晰地展示了逻辑蕴含作为比较运算符时的限制与边界。

这些分析不仅帮助我们更好地理解经典逻辑准则,也为逻辑运算设计和相关算法优化提供理论支持。从更深层次来看,逻辑蕴含作为比较运算符的观点,连接了逻辑学与代数学两个看似不同的领域。这样的跨界融合,使得逻辑推理不仅是语言或哲学的抽象游戏,而成为形式化数学工具箱中极为重要的元素。思考逻辑蕴含符号“⇒”的形状,我们会发现它与数学中的“不等号”符号“≥”具有惊人的相似性,只是方向相反。这种视觉上的巧合背后隐藏着深刻的数学逻辑含义——即逻辑蕴含实际上是一种顺序关系,用来判断一个命题的真值是否不超过另一个命题。运用这一视角,我们可以构造更加直观的逻辑模型和推理流程,尤其适用于自动化定理证明和逻辑编程领域。

例如,在编程语言设计中,利用逻辑蕴含的比较运算符特性,可以简化条件判定的流程,提升代码的可读性与维护性。同时,在人工智能与机器学习领域,理解逻辑来源的比较运算符概念,有助于设计更合理的推理引擎与决策系统,提升其推断的准确性和效率。回到初始命题,逻辑蕴含作为比较运算符,在日常生活的推理中同样无处不在。我们每天都会根据前提判断结果,遵循着“如果……那么……”的逻辑框架。认知心理学研究表明,人类天然具备这种基于前提与结论之间顺序关系的判断能力,而逻辑蕴含的比较运算符属性正是这种能力的数学化体现。此外,经典逻辑中的“反演法”或“归谬法”,在布尔代数-比较运算符的框架下,也能得到更简洁的表达和验证。

通过对不等式的转换与比较,论证过程更加系统严密。在数学教育中,采用这种观点,不仅能够减轻学生对抽象逻辑符号的恐惧,也有助于培养其形式化思维和问题解决能力。总的来说,逻辑蕴含作为比较运算符,展现了逻辑学与代数学的深度结合,为我们提供了一套更为直观且强大的工具,用以剖析复杂的逻辑关系和推理过程。无论是在学术研究,还是在工程技术实践中,这一视角都为逻辑表达和证明方法带来了革命性的改进。未来,随着人工智能和自动化推理技术的飞速发展,逻辑蕴含的比较运算符特性或许将被更加广泛地应用,推动科技进步和知识探索达到新的高度。