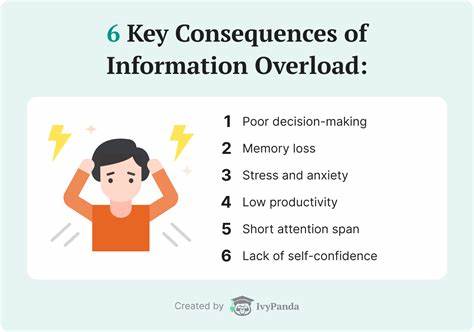

随着互联网和数字技术的飞速发展,信息获取变得前所未有的便利,但信息量的爆炸式增长也带来了显著的负面影响——信息过载。信息过载不仅让研究人员和知识工作者难以准确把握所需内容,还严重消耗了宝贵的注意力资源。1960年代诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert Simon)早在1971年就预见到,随着信息世界日益丰富,注意力将成为最稀缺的资源。他指出,在信息丰富的世界里,面对庞杂的信息源,如何有效分配有限的注意力成为关键。然而,半个世纪过去,随着互联网规模数据的爆炸式增长,信息过载的问题变得更加严峻,现有研究工具和信息服务并未能有效应对这一挑战。 传统学术出版模式虽然曾承担起过滤和筛选高质量研究的功能,但随着科研产量的急剧增加,这种方式的传统优势逐渐消退。

出版周期长、审稿流程繁琐,加上商业利益驱动,使得学术期刊难以及时响应新兴知识,同时可能对科学研究的方向和表现方式产生扭曲。传统的审查和筛选机制未能跟上知识以互联网速度发展的步伐,导致大量有价值的信息未被及时发现和利用。 人工智能技术的崛起为信息汇总和内容生成带来了革命性的改变,诸如ChatGPT、Claude等自然语言处理模型在信息整理与答案生成方面表现出色。然而,仅依赖AI尚不足以解决信息过载问题。人类的注意力不仅仅是信息处理的终点,更蕴含着社会互动和集体现象的复杂维度。AI难以完全替代人与人之间的信任关系、专业判断和情感共鸣。

就像回顾电影评分网站若所有评测均由AI生成,会让用户感觉失去真实人类体验,科学研究领域同样需要真实的、可信赖的同行推荐和批判性观点。 社交媒体已经成为研究人员寻找和分享感兴趣内容的重要渠道。通过订阅专家、关注领域内意见领袖,科研人员在海量信息中找寻指引。然而,社交媒体平台设计主要是为了提升用户粘性和参与度,而非专注于科学知识的高效筛选和深入理解。信息碎片化、噪音干扰、数据封闭以及表达方式的简单化,限制了其在严肃科研领域的应用。虽然如此,社交媒体的社交属性仍向我们展现了一条潜在的解决路径——交流和共享在信息精准传递中的核心作用。

传统的注意力经济模式将注意力视为一种线性消耗资源,类似化石燃料燃烧后无法回收的能源。从这个视角看,信息不断“消耗”注意力,导致关注资源枯竭。相对的,循环经济理念带来了新的思考:资源应被反复利用和再生,最大限度减少浪费。将注意力经济置于循环框架之中,意味着我们不仅关注注意力的消耗,更关注注意力的产生和再利用。每一次对信息的关注都可能产出新的有价值成果,包括个人的笔记、标注以及公共的评论和推荐。这些“注意力痕迹”成为引导他人关注的信号,实现注意力资源的再循环和放大效应。

在科学研究领域,个人的读书笔记、论文评述、参考文献的注释等都可视为注意力的创造性产物。然而,目前大多数此类成果仅停留在私有领域,尚未充分分享和整合。数以百万计科研人员每天消耗研究文献时产生的“创意废气”,即未被系统利用的认知产出,形成了巨大的隐形知识宝库。只有当这些隐性资源被有效挖掘和公开,才能极大提升研究社区的整体知识发现能力。学术图书馆员和信息科学家呼吁构建开放的微评审机制,使得网络评论不仅成为商品或服务的评分工具,更成为深入科研对象的交互平台。 未来设想中,研究者戴上一副“协同增强现实眼镜”,能够透过虚拟界面看到每篇论文背后的众多人类关注轨迹和知识链接。

类似于Goodreads的用户书评系统,这种协同现实能够呈现多样、实时的专家评价与推荐,帮助研究者找到真正有价值的内容。目前已有AlphaXiv等平台在为预印本论文构建初步的“科学版Goodreads”,为学术界带来创新的注意力协同模式。 要实现上述愿景,必须开发和完善支持循环注意力经济的技术基础设施。这些系统应能捕获、聚合并智能分发研究人员的关注轨迹,如简短评论、注释和推荐等。良性反馈循环机制将激励更多用户参与,其中参与者能够看到自我贡献对社区认知的实际促进作用,推动持续的注意力共享和知识传播。遵循FAIR(可查找、可访问、可互操作、可重用)数据原则设计,避免平台孤岛效应,确保注意力数据能够在生态系统内自由流动,成为高质量信息发现的核心资源。

循环注意力经济的构建同传统学术期刊的严格门槛和纯粹依赖算法推荐的方法形成鲜明对比。它强调集体智慧和人类判断的价值,尊重关注过程中的社会属性和认知复杂性。与此同时,若要将这一系统推广开来,仍需解决诸多关键挑战。如何设计激励机制使分享注意力资源变得乐趣而非负担?如何平衡开放分享和信息质量的把控,防止恶意操纵?用户界面应兼顾表达能力和使用便捷,避免流于表面化评价或复杂难用。大量关注痕迹的整合如何高效呈现,避免信息过载反复出现?同时,数据主权问题也不可忽视,如何保障研究人员对其贡献内容的控制权,避免被当前剥削性平台垄断和滥用? 数字时代的信息挑战不容忽视,著作家James Williams曾强调:“我们必须对正确的事物给予正确的关注,信息技术的主要功能应是促进这一目标。”循环注意力经济代表了一条将注意力从稀缺资源转变为可再生财富的创新路径。

随着越来越多的人参与,矛盾得到了逐步缓解,知识生态也因此愈加丰厚和有韧性。 在“Cosmik: 集体意义构建网络”的推进下,相关研究者正全力投入探索循环注意力经济的理论与实践问题,致力于打造一个更加开放、合作和高效的研究环境。只有广纳多元意见、共同参与创新,未来我们才能真正实现信息海洋中的自主导航,让知识从海底的宝藏变成人人共享的财富。在此过程中,用户的每一次阅读、思考与分享,都将成为流动的价值,推动科学与人类社会迈向更加智慧的未来。