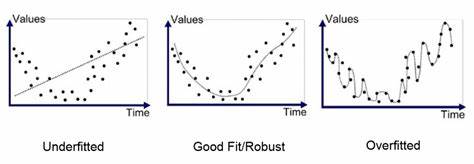

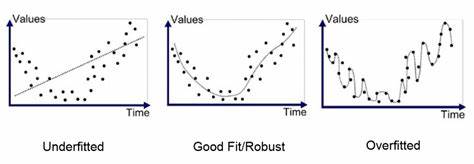

随着信息技术的飞速发展,编程领域的更新换代似乎从未停歇。新的框架层出不穷,构建工具日新月异,编程语言的流行度也在不断波动。开发者们面对琳琅满目的技术栈和工具选择,往往会陷入盲目追逐最新趋势的陷阱,忽视了最初编写代码所需解决的核心问题。这种现象类似于“过拟合”,即为了适应所谓的流行技术而调试代码,结果反而失去了针对实际需求的精准性和稳定性。技术创新固然重要,但如何在“新奇”与“实用”之间找到平衡,成为现代软件开发中亟需反思的关键课题。首先,编程趋势的快速更迭一方面带来了诸多便利。

新兴框架往往在性能、安全性和开发效率方面实现了显著提升,为开发者提供了更优的开发体验。例如,响应式编程、微服务架构、容器化部署以及自动化持续集成等技术的兴起,使得软件系统更加灵活、易维护且易于扩展。然而,当我们过于关注技术本身的先进性,而忽略了项目的具体需求,就可能导致“不切实际”的技术选型。许多开发团队热衷于采用最新的框架与工具,往往是因为技术社区的推广、同行的流行或者求职市场的需求,而非基于项目场景的充分调研与合理判断。这样做容易带来两方面的问题。一是增加了项目的复杂度,因接入新的技术需要团队花费大量时间学习和调试,延长了开发周期。

二是维护成本的飙升,由于新技术缺乏长期的稳定性和广泛的社区支持,项目在迭代升级时可能面临兼容性风险和难以调试的隐患。更重要的是,盲目追逐趋势往往让开发者忽视了基础知识的积累。理解编程语言的底层原理和算法设计,掌握核心设计模式,熟悉系统架构的基本理论,这些才是构建高质量软件的根基。倘若只停留在表面的框架使用,而缺少对基础的深刻理解,就容易陷入设计上的误区,甚至因技术更新而频繁“推倒重来”,严重制约了个人能力的提升和项目的稳定发展。此外,我们也应认识到技术选择的多样性和复杂性,单纯追逐“最热门”并不等同于适合所有项目的最佳方案。每一个项目都有其独特的业务需求、团队规模、开发周期和维护计划,只有根据实际情况权衡技术的成熟度、社区活跃度以及团队熟悉度,才能做出真正符合项目长远利益的决策。

为了避免让代码“过拟合”于潮流,建议开发团队和个人从几个方面着手。首先,坚持以问题为导向,明确项目要解决的核心痛点,避免被新技术的表象所迷惑。其次,重视基础理论的学习,夯实技术根基,提升对底层原理的理解能力,从而更灵活地选择和运用工具。再次,关注技术社区的发展,理性判断技术的生命力及是否具有广泛的应用案例和实践经验。最后,要建立合理的技术评估流程,结合团队现有能力、业务目标和维护成本,科学筛选技术方案。软件开发是一门工程学,不应成为单纯追求炫酷和新奇的游戏。

技术潮流层出不穷,仅靠紧跟趋势难以构建真正优质和长久的系统。努力回归问题本质,注重技术选型和设计的稳健性,才能保证代码的健康成长,打造出既具现代感又经得起时间考验的软件作品。总之,我们需要警惕代码过度适应流行趋势带来的风险,重视技术的本质和项目的实际需求,推动软件行业向更加理性和高效的方向发展。这不仅关乎项目成败,更关乎开发者自身成长以及整个生态环境的可持续繁荣。