在当今社会,人工智能(AI)已成为一个绕不开的话题。它既被视为推动社会进步的巨大动力,也被部分人担忧其可能带来的风险和负面影响。当我们站在这场科技浪潮的前沿,目睹着AI技术的飞速发展,内心不免充满了魔力般的激动,也夹杂着难以忽视的恐惧。我们究竟应该拥抱这场变革,还是保持警惕,甚至畏惧?或许,最重要的并非简单地判断人工智能的好坏,而是如何看待和应对这场变革所带来的机遇与挑战。 首先,人工智能的快速进步正在重塑众多行业的格局。无论是自动驾驶、医疗诊断、智能客服,还是内容创作和教育辅助,AI应用正逐渐融入我们的生活各个角落。

许多人因此相信,AI将开启一场新的创造力和技术复兴,将我们的文明推向前所未有的高度。以医疗领域为例,AI能够分析海量的数据,辅助医生做出更加精准的诊断和治疗方案,从而挽救更多生命。而在艺术创作方面,AI工具如图像生成、音乐创作程序为艺术家提供了新的表现手法和灵感来源,极大地拓展了艺术的边界。 然而,正如一枚硬币的两面,AI也引发了不少担忧。诸如自动化导致大量传统职业消失,艺术原创性的丧失,甚至社会治理体系因过度依赖算法而出现脆弱,都是普遍讨论的话题。有些人害怕,人工智能会抢走工作机会,让人们失去生计的保障;有些人担忧,过度依赖机器智能会使人类逐渐丧失独立思考的能力,陷入对技术的过度依赖。

与此同时,算法的透明度和偏见问题也成为伦理层面的重要议题,如何保证AI系统公正、可靠且不侵犯个人隐私,是社会各界亟需解决的难题。 面对这些不同声音,重要的是认识到恐惧和期待往往源于对未来未知的不同解读。许多对AI抱有恐惧的人,可能并未真正深入接触这项技术,缺乏对其工作原理和局限性的了解。他们往往以传统的确定性思维来看待基于概率和模型训练的AI系统,从而忽视了AI作为“思考伙伴”的独特价值。相反,过度乐观的人则可能忽略技术固有的不完美和潜在的风险,将过高的期望加诸于AI,这不仅不现实,也易激化人们的抵触心理。 当我们将人工智能视为一种帮助人类扩展思考和创造力的工具时,就会发现它的真正“魔力”所在。

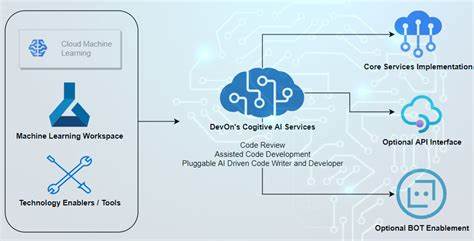

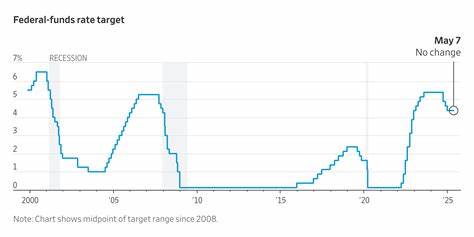

不是简单地输出标准答案,而是在遇到问题时为我们提供不同视角的启发,引导我们重新理解问题本身。正如有人用AI辅助解开长时间困扰的问题,或是借助AI系统降低学习门槛,探索原本难以触及的知识领域,这种过程本身就是人与机器协作的精妙体现。AI不应被看作独立替代人类的存在,而是成为一种扩展人类能力、激发创新潜力的新伙伴。 此外,历史告诉我们技术进步总是伴随着社会结构的调整。虽然部分工作岗位会因自动化而消失,但这同样会催生新的职业和技能需求。关键在于如何适应这种变化,如何主动学习和拥抱新工具,让自己在新时代中保持竞争力。

正如智能手机、互联网和电子表格工具曾彻底改变我们的工作方式,人工智能也将逐渐成为日常工作和生活中不可或缺的一部分。谁能顺应这股潮流,谁就有更多机会在未来的赛道上占据有利位置。 同样重要的是,我们需要理性地看待AI带来的伦理挑战。技术本身并无善恶之分,关键在于人类如何设计和使用它。建立健全的法规、透明的算法平台以及公众参与的监督机制,是确保AI技术健康发展的基础。只有这样,才能最大程度地减少偏见和误用带来的负面影响,增强公众对AI的信任和支持。

总结来看,人工智能既充满魔力,也带有恐惧。面对这场不可逆转的变革,我们不能仅凭情绪做出草率判断。放下偏见,花时间深入理解AI的运作机制和应用价值,主动拥抱变化,同时保有批判性思考,是我们每个人在未来时代必须具备的素养。终究,魔法的源泉不在技术本身,而在于我们如何选择使用和驾驭它。未来的样子,正等待我们共同书写。