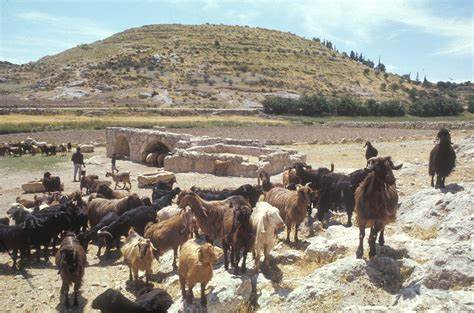

随着2023年10月以色列与哈马斯之间的冲突爆发,加沙地区陷入持续动荡,然而这一场战争的波及远不止战火笼罩的地方。约旦河西岸,这片拥有丰富历史文化遗产的土地上,考古遗址盗掘行为呈现出明显的激增趋势。根据近期发表在《考古领域期刊》上的一项研究显示,约旦河西岸一处著名的青铜时代遗址——Khirbet Keila,战争爆发后短短九个月内便新发现了157处盗掘坑洞,规模及破坏程度均前所未有。作为一名专业考古人员或文化遗产保护工作者,不难理解这背后复杂的多重因素交织。经济崩溃是首要推动力。加沙战争带来的局势紧张导致地区经济几近瘫痪,巴勒斯坦人民失去了稳定的就业和生活保障。

根据专家分析,以色列关闭了对巴勒斯坦工人的劳务市场,失业率急剧上升,许多人被迫将目光投向“地下财富”——古代遗物。盗掘在一定程度上成为了“谋生手段”,不仅仅是纯粹的犯罪行为。经济的困境激发了人们对历史遗产的掠夺欲望。以色列学者及巴勒斯坦研究人员对该遗址利用卫星图像、无人机航拍及实地考察相结合的手段,详尽监控了盗掘状况。数据显示,从1997年至2023年9月,Khirbet Keila已记录的盗掘坑为210处,而冲突爆发后不到一年又增加了几乎同等数量的新坑洞。数以米计的深坑,更有使用重型机械进行大面积地表推平和墙体摧毁的情况出现。

不仅破坏了考古价值,也对区域历史记忆造成难以弥补的损失。该遗址历史悠久,公元前2000年至1500年间曾是迦南城邦的所在地,其统治者甚至在埃及法老诸多外交信函中被提及。这一文化财产的消失,意味着从中可获得的历史信息和人类文明记忆的削弱。据专家介绍,被盗掘的物品多为小型便于携带的遗物,包括硬币、陶器、珠宝、宗教器物、石雕及金属雕塑等。这些物件常在合法或非法市场出售,一旦流入市场,考古学家很难再寻根溯源。而且缺失了完整考古发掘的背景信息,其学术和文化价值大打折扣。

正如波兰专家的观点所言,考古上下文对理解文物至关重要,失去这一点便意味着历史解码的崩塌。盗掘背后,不仅仅是个人或犯罪团伙的短期获利,更多反映的是社会的不稳定和治理的缺失。由于当地执法力量薄弱,无法有效阻止盗掘活动。当局如巴勒斯坦旅游与古迹警察局虽然参与监管,但面对经济压力和战乱环境,执行力有限。类似情形不仅发生在约旦河西岸,全球多地因冲突导致考古遗产丧失的案例屡见不鲜。如苏丹内战引发的大规模博物馆及遗址抢掠,阿富汗2017年因战乱恢复而引发的盗掘,都印证了考古遗产在冲突背景下的脆弱处境。

从全球视角看,考古盗掘问题的根源既有武装冲突、政治不稳定,也有贫困、失业及缺乏有效保护机制等多重影响因素相互作用。面对这一严峻挑战,学术界、文化保护组织乃至国际社会呼吁采取更多创新和务实的措施。首先,加强卫星遥感和无人机监测等现代技术的运用,实现对遗址实时动态的监控,尽早发现盗掘行为。其次,提升当地治理能力,培训专业保护人员,加大法律执法力度,让盗掘者感受到震慑。再者,应加快发展经济,缓解当地贫困和失业问题,从根本上减少因生计所迫而铤而走险的行为。同时,国际文化合作也至关重要。

通过跨国联合打击非法考古文物贸易,构建规范透明的文物市场,遏制赝品交易及走私链条。还需推动公民教育,增强公众对文化遗产重要性的保护意识,让更多人加入守护文明的行列。约旦河西岸考古遗址的盗掘问题,是战争之外另一场文化挽歌的失落。这不单是一方民族的遗址被破坏,更是全人类历史理解的缺口。除了战争本身造成的生命和财产损失,更有精神文明层面的巨大打击。希望在客观认识问题的基础上,各方共同努力,将宝贵的历史遗产从纷争阴霾中保护出来,让后代依旧能够在这些遗迹中读懂过去、启迪未来。

毋庸置疑,维护和平与稳定是保护文化遗产的根本保障。唯有和平,才能为文明的传承与发展营造健康土壤,而历史遗址的保护工作也才能获得应有的支持与推广。展望未来,需在学术研究与实践应用的桥梁上不断创新与深化,挖掘科技赋能文化遗产保护的新潜力,让远古文明的光辉在现代社会依然璀璨闪耀。