标题:美联储的通胀目标:虚构数字背后的真实意图 在经济界,美联储(Federal Reserve,简称Fed)长期以来被视为确保美国经济稳定与健康的守护者。作为美国中央银行,美联储的主要职责之一就是控制通货膨胀率。为了实现这个目标,美联储设定了一个2%的通胀率目标。然而,越来越多的经济学家和评论员开始质疑,这一2%的目标是否有科学依据,甚至是否有必要存在。 据《财富》杂志的报道,2%的通胀目标实际上是一个人为设定的数字,并没有什么具体的实证基础。这引发了对美联储政策有效性的广泛讨论。

虽然许多人认为,保持稳定的通胀率对于经济增长至关重要,但也有一部分经济学家认为,这一标准的设立可能更多是出于政策制定者的意愿,而非基于真实的经济数据。 那么,为什么美联储会选择这个特定的2%作为目标呢?有人指出,这一目标源于20世纪80年代的经济危机。当时,美国面临高通胀和经济衰退的双重挑战。为了应对这一困境,美联储与时任主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)采取了一系列激进的货币政策,最终使通胀率降至可控水平。自此以后,2%便成为了一个广泛接受的政策目标,旨在平衡经济增长与价格稳定之间的关系。 然而,这一目标的提出实则反映了经济学界对于通胀的不同看法。

一方面,一些经济学家认为,适度的通胀对于刺激消费和投资是必要的;另一方面,也有观点认为,过高的通胀会侵蚀消费者的购买力,损害经济健康。因此,围绕2%目标的争论从未停止。 近几年来,尤其在新冠疫情后的经济复苏过程中,全球经济面临前所未有的挑战。通货膨胀率在短时间内飙升,许多人开始质疑美联储是否应该调整其通胀目标。在此背景下,一些经济学家对此表示,若继续坚持2%的目标,可能会导致更大的经济波动,甚至是金融市场的动荡。 不得不承认,虽然2%的通胀目标是一个相对简单易懂的标准,但其有效性却受到诸多质疑。

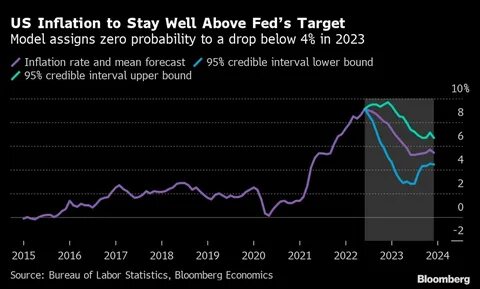

在2021年,随着美国经济的逐步复苏,通胀率突然攀升至6%以上,这种现象让政策制定者措手不及。在这样的背景下,美联储的反应备受瞩目。面对不断攀升的通胀,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,将采取必要的措施来应对通胀,但同时也承认,长期维持2%的目标在当前经济形势下可能并不现实。 此外,还有观点认为,美联储的通胀目标在某种意义上是一个“自我实现”的预言。市场参与者对通胀目标的预期可能会影响他们的决策。例如,如果人们相信通胀会达到2%,他们可能会在消费和投资决策中考虑这一预期,从而实际上推动价格的上涨。

因此,是否保持这个目标,实际上与市场信心密切相关。 美联储是否应该重新审视其通胀目标?这是一个值得深思的问题。许多经济学家建议,政策制定者或许应该关注更广泛的经济指标,比如就业率、收入分配和经济增长等因素,而不仅仅是通货膨胀。在当前复杂的经济环境中,单一的通胀目标可能无法有效反映整体经济的健康状况。 与此同时,公众对通胀的感知也在不断变化。生活成本的上涨、劳动市场的不稳定,以及社会基础设施的缺失,令公众对经济政策的信任度下降。

在这样的情况下,美联储需要更加透明地与公众沟通其政策目标及其背后的逻辑,以恢复公众对政策的信心。 综上所述,美联储的2%通胀目标的提出,虽有其历史背景和理论依据,但在新的经济形势下,其合理性和必要性值得重新审视。随着经济的不断变化,政策制定者必须灵活应对挑战,及时调整政策框架,以保障经济的健康发展。未来,美联储能否在复杂经济环境中找到更为有效的政策路径,将成为各方关注的焦点。