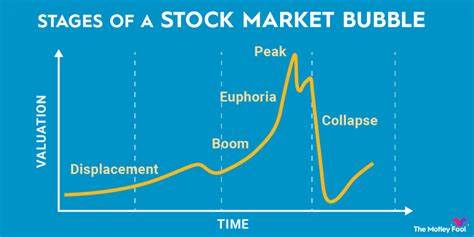

股市作为全球经济的重要晴雨表,其涨跌不仅影响着投资者的财富,更是各国经济健康状况的体现。然而,股市中经常出现的“泡沫”现象,使得许多投资者面临巨大的风险与不确定性。所谓股市泡沫,指的是市场价格远远脱离资产内在价值,价格被过度炒作和投机推高,一旦泡沫破裂,股价会急剧下跌,造成巨大损失。如何准确判断股市是否处于泡沫状态,是投资者规避风险、保护资产的重要能力。本文将从股市泡沫的定义、识别特征、历史经验及投资建议等多个角度,详尽阐释如何看清市场泡沫的真相。 股市泡沫往往伴随过分乐观的市场情绪。

当投资者普遍预期未来收益异常乐观,盲目跟风买入,价格被非理性预期推动远高于实际价值。这样形成的价格虚高现象,很难持续,往往随着某些关键事件触发市场信心动摇,泡沫便告破裂。泡沫破裂不仅会导致股价暴跌,也会在一定程度上影响真实经济,导致信贷紧缩、消费降低,甚至引发经济衰退。 一个清晰的市场泡沫标志是市盈率与市净率等估值指标异常偏高。例如,传统价值投资者会关注企业盈利状况及净资产价值,当市场价格远远超过这些指标所反映的内在价值时,就需要警惕价格是否被过度夸大。历史上的多次股市崩盘,无一不是在估值指标偏离合理范围时发生的。

再者,成交量的异常放大往往也预示着市场的非理性繁荣,过度投机者蜂拥入场,推高价格,但缺乏实质性的业绩支撑。 有效区分泡沫的另一重要视角是宏观经济环境和政策背景。政策宽松、低利率环境通常会带动资金大量流入股市,助推资产价格上涨,但长期的超低利率容易催生泡沫。当监管放松、信贷环境宽松,市场对高风险资产的需求提升,也会加剧泡沫化倾向。投资者应关注中央银行的货币政策、资本流动状况以及市场流动性等关键因素,综合分析泡沫风险。 心理层面同样是判断市场泡沫的重要因素。

市场情绪由贪婪与恐惧驱动,常见的群体非理性行为包括盲目跟风、信息泡沫传播以及投机心理盛行。社交网络和媒体的推动,使得市场情绪更加容易快速极端化。例如,当大量“股神”言论和成功案例被广泛传播时,更多散户急于参与,进一步推高价格,这种“从众效应”极易制造泡沫。 结合历史事例来看,2000年互联网泡沫、2008年美国次贷危机前的股市狂潮,以及中国2015年的股市泡沫,都展现了泡沫产生和破裂的典型特征。这些案例显示,泡沫前夕市场普遍存在极高的估值水平,以及大量 ‘非理性’ 投资行为。同时,很多时候资本大量流入新兴板块或热门行业,往往是泡沫形成的温床。

对投资者而言,在判断市场是否出现泡沫时,应运用多种指标和观察手段进行综合分析。首先,重点关注企业的财务健康状况和盈利能力,避免追逐没有实际业绩支撑的股票。其次,密切追踪市场估值水平与历史平均水平的差距,警惕价格明显偏离基本面的股票。第三,应关注宏观经济政策的变化,尤其是中央银行利率政策及监管态度的调整。除此之外,投资者还应关注市场情绪和投资者行为的异常变化,避免被非理性心理左右。 投资策略上,在泡沫明显的市场中,保持谨慎和分散化配置是稳健的选择。

避免过度集中于高风险资产和炒作热点,选择基本面扎实、现金流健康的优质企业进行长期持有。此外,设立合理的止损机制,及时应对市场波动,也是降低风险的有效手段。在泡沫破裂前及时减仓,可以避免大幅亏损。 此外,积极学习和了解历史上的泡沫故事,有助于识别未来潜在的泡沫风险。每一次泡沫的形成和破裂,都伴随着类似的市场心理和估值异常。基于历史经验,投资者能够从中总结出警示信号,提升风险识别能力。

结合同侪交流和专家分析,可以获得更全面的信息支持。 总之,判断股市是否处于泡沫状态,需要投资者具备扎实的基础知识和敏锐的市场洞察力。只有通过对市场估值、宏观政策、资金流向以及投资者心理的综合分析,才能较为准确地辨别泡沫的存在。面对泡沫,理性与冷静才是投资的良方。科学的分析和严谨的决策,有助于投资者稳健应对市场波动,实现财富的长期保值增值。随着市场环境的不断变化,持续关注和学习关于泡沫的最新研究和动态,将成为投资者成功的关键所在。

。