在当今数字化和智能化浪潮席卷各行各业的背景下,机器学习作为人工智能的关键技术,正成为推动业务创新和提升运营效率的强大引擎。然而,许多企业和数据科学团队在推动机器学习项目时,常常陷入一个误区——过早地聚焦算法和技术,忽视了最根本的问题:我们到底希望解决什么样的业务问题? 机器学习项目的成败,关键就在于问题的精准刻画。所谓问题刻画,指的是将企业模糊且宽泛的目标,如“提升客户留存率”或“增加销售额”,转化为明确且可量化的机器学习任务。只有框定得当,机器学习才能真正为业务决策提供支持,带来实际价值,避免“模型准确率很高但业务无用”的尴尬局面。 机器学习问题通常可以通过三个核心视角来解读:分类、回归和排序。这些视角是构建不同类型模型的基础,也是连接业务与技术的桥梁。

分类问题聚焦于对输入数据进行类别划分,回答“它属于哪一类?”的核心问题。举例来说,如果企业关心客户是否会流失,那么就可以将每个客户标注为“流失”或“未流失”,通过训练模型预测未来某客户属于这两个类别中的哪一个。类似地,垃圾邮件识别、疾病诊断、潜在客户评分等问题都属于分类范畴。 在算法实现上,可以选择逻辑回归、决策树、支持向量机等成熟的分类算法。评价模型好坏最关键的是准确率、召回率、精确率等指标,同时结合业务侧的成本和收益衡量实际效果。 回归问题则关注连续数值的预测,也就是说,它回答的是“结果是多少”的问题。

企业在预算制定、库存管理、销售额预测等场景中,经常需要回归模型。例如,通过历史数据预测未来一个月内的销售额,或者估算一栋房屋的市场价值。此时,模型输出的是一个精确的数值,而非类别标签。 常用的回归算法包括线性回归、随机森林回归以及基于梯度提升树的XGBoost等。衡量模型性能时,均方误差、平均绝对误差等指标被广泛采用,同时需关注预测结果在特定业务场景中是否具有可操作性和经济价值。 排序问题则更具情境针对性,主要解决“什么内容应当被优先展示”这一问题。

无论是电商平台的商品推荐、搜索引擎结果排序,还是社交媒体的信息流推送,本质上都是学习如何依据用户需求或偏好,将内容按相关性或重要性排列。排序模型通过为每个候选项赋予分数,输出针对特定用户或场景的个性化排序列表。 排序问题领域通常称为“学习排序”,其技术要求更高,评估指标除精确度外,还包含归一化折损累积增益(nDCG)、精准率@k等,更能反映排列效果对用户体验的贡献。 除了这三大核心视角,一些业务问题可能涉及聚类、时间序列预测和异常检测等其他机器学习范畴。聚类在客户细分、市场定位中常见,帮助发掘数据中的内在结构和自然分组。时间序列预测则用于诸如流量监控、库存补货等场景,强调趋势和周期性的捕捉。

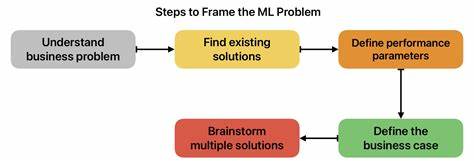

异常检测适用于风险管理,如信用卡欺诈监测、设备故障预警等。 正确的问题刻画并非一蹴而就,而是一个系统化的过程。首先,需明确业务决策的具体实施动作。换句话说,模型的预测结果将触发怎样的运营策略或资源调度?若无明确行动路径,模型的存在价值大打折扣。举例来讲,当预测某客户可能流失时,企业是否会采取优惠促销、客户关怀等措施? 其次,明确决策者所需的结果形式,是二类判断、具体数值还是排序清单?不同输出类型决定后续模型类型选择及设计方向。例如针对“是”或“否”答案,分类模型最为适合;对于需求量预估,则回归模型不可或缺。

然后,需界定分析的单位,即预测的对象是个人用户、产品、交易还是时间段,这直接影响数据的组织和特征工程。每一条数据样本应该切实映射到所关注的预测对象,确保训练数据和业务场景的高度匹配。 最后,明确技术与业务的联合评价标准。技术指标提供模型性能的客观量度,而业务指标则反映模型带来的经济收益、效率提升或风险降低。双重指标下优化,才能实现模型的应用价值最大化。 综上所述,机器学习的真正力量不在于算法本身,而在于数据科学家对业务问题的深刻理解和精准刻画能力。

虽然开源库和自动化工具日益成熟,能够轻松构建复杂模型,但若未能准确切入业务核心,模型终将沦为空中楼阁。 未来,数据科学团队应更加重视跨部门协同,强化与业务人员的沟通,从战略高度梳理需求,合理设计预测目标。与此同时,随着机器学习技术的发展,包括深度学习、图神经网络和强化学习等新兴方法也将不断丰富这一过程,为多样复杂的业务问题提供更为灵活有效的工具。 最终,只有稳扎稳打,合理构建业务问题与机器学习任务的桥梁,企业才能释放数据的真正潜能,实现智能化转型的长远价值。