在当今数字货币和区块链技术蓬勃发展的背景下,全球监管机构正在不断调整政策,以应对新兴金融工具所带来的挑战与机遇。最近,巴塞尔委员会(Basel Committee)发布的新规对全球最大的银行在加密货币领域的参与做出了新的限制,标志着监管机构对金融稳定的持续关注。根据《Ledger Insights》的报道,巴塞尔新规规定,全球最大的银行在加密货币方面的总投资将被限制在200亿美元之内,这一政策引发了广泛的讨论。 首先,我们来看看这一新规的背景。在过去几年中,加密货币市场经历了剧烈的波动,特斯拉、微策略等大型企业通过购入比特币等加密资产来对冲通货膨胀风险,同时吸引了大量零售投资者的参与。这些活动虽然促进了加密市场的繁荣,但也引发了许多监管层面的担忧,尤其是在清洗黑钱、欺诈以及市场操纵等风险方面。

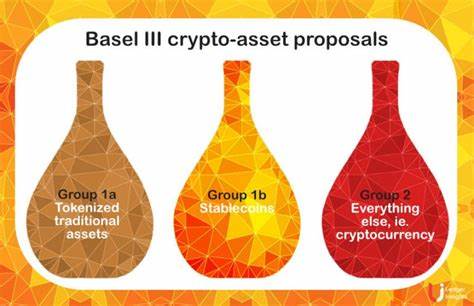

因此,全球范围内的监管机构,特别是负责监管国际银行的巴塞尔委员会,开始加强对加密货币的监管。 在这一新规中,巴塞尔委员会明确表示,全球最大的银行在加密资产方面的风险敞口需要适度控制,以确保金融系统的稳定性和安全性。根据规定,银行的加密资产投资总额不得超过200亿美元。这一限制不仅仅是为了保护银行本身的利益,更多的是为了在全球金融体系中防范系统性风险的产生。 然而,这一政策也引起了不同程度的反响。一方面,一些专家和金融机构认为,这一规定虽然在一定程度上限制了银行对加密货币的参与,但也确保了金融系统的稳妥运行。

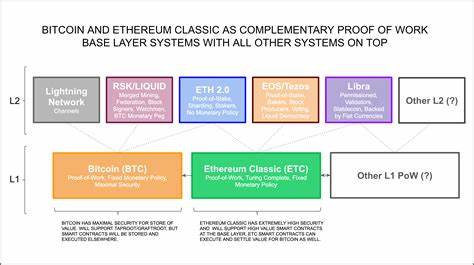

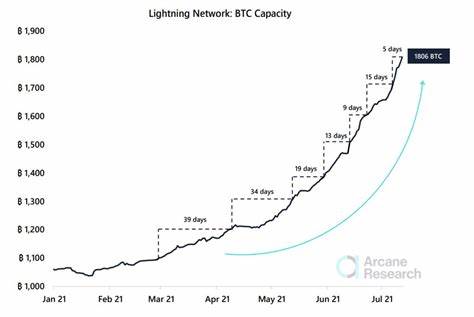

有观点指出,过度的自由会导致金融市场的不稳定,而适度的监管则能引导行业健康发展。例如,瑞士金融市场监管局(FINMA)在对待加密资产时采取了更加灵活的发展策略,但又保持了对市场透明度和合规性的严格要求。 另一方面,也有声音对此政策提出了质疑。支持加密货币的企业和投资者认为,严格的监管将抑制金融创新,限制技术进步。比特币等数字货币作为去中心化的金融工具,拥有高流动性和透明度,使得其在全球交易中具备独特的价值。许多行业专家认为,银行如果不能自由地投资加密资产,就无法在快速变化的金融环境中保持竞争力。

因此,监管机构在设立风险边界的同时也需要考虑到金融创新的重要性。 在分析这项新规的潜在影响时,我们还必须关注到全球不同地区的监管动态。各国对加密货币的态度各不相同,欧洲和美国在监管方针上走在前列,但不同国家间的政策差异可能导致国际金融市场的分化。例如,中国在2017年禁止了ICO(首次代币发行)和加密货币交易,而在美国和欧洲,加密资产市场则相对开放,甚至推出了自己的数字货币。随着巴塞尔委员会的规定出台,各国的监管政策也可能会进行调整,以与国际标准接轨。 不少金融机构在面对这一新规时也开始进行相应的战略调整。

一些大型银行已经开始重新审视它们的数字资产投资策略,以确保达到巴塞尔委员会的要求。在金融科技公司和区块链初创公司的推动下,银行们正在寻求一种与传统金融业务相结合的新型商业模式,从而在合规与创新之间找到平衡。 在这一过程中,教育和培训也将是不可或缺的环节。随着加密资产逐渐进入主流金融体系,各类金融从业者需要增强对这一新兴市场的理解和应对能力。银行和金融机构可能会加强内训,提升员工对加密货币以及相关技术的知识水平,并增强风险管理能力。为此,相关机构可能会推出一系列的讲座和培训活动,以帮助员工适应新规定下的市场环境。

总的来说,巴塞尔新规的出台是全球金融体系在面对加密货币时的重要里程碑。尽管这一政策在短期内可能会对市场产生一定的抑制作用,但长远来看,合理的监管将有助于促进行业的规范发展,确保金融稳定,也为未来的金融创新提供了一个更加安全的环境。在这个充满变化和挑战的时代,银行如何在合规与创新之间找到一种合适的平衡,将成为未来金融业发展的关键点。随着更多的国家和地区加强对加密资产的监管,全球金融市场的格局也将随之发生深刻变革。