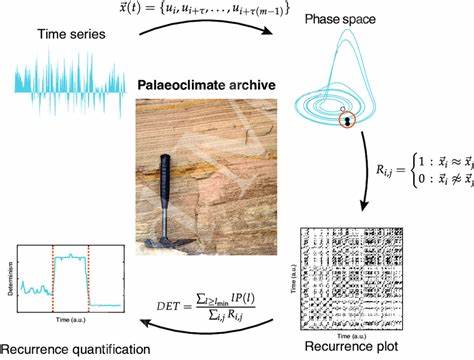

在高性能计算和编译器优化领域,循环并行化一直是提升程序执行效率的关键技术。传统方法多依赖于循环的仿射结构,即循环索引和数据访问具备线性、可预测的关系,这使得依赖分析和任务划分更为简便。然而,现实中大量计算任务表现为非仿射形式,尤其是涉及非线性递归关系的标量循环,这给并行化带来了极大挑战。近年来,递归复制(Recurrence-Duplication)技术应运而生,成为解决非仿射标量循环确定性并行化的有力工具,开拓了并行编译的新方向。递归复制从数学递归关系入手,通过捕捉循环变量间的递推函数,将复杂的非线性循环转换为多个独立线程可并行执行的任务片段。不同于需要闭式解或严格线性条件的传统方法,递归复制只依赖于递归函数的迭代性质,可以机械化地将一个递推函数 f,提升到 f的多次复合形式 f⁽ᴾ⁾,实现跨步计算,使每个线程负责处理递推链上的不同“跳跃”步骤。

这个核心思想极大地扩展了并行化的应用范围,涵盖了线性和非线性循环。通过生成静态单赋值形式(SSA)的中间表示(IR)以及构建依赖性更新图,递归复制能自动识别循环中可拆分的递推关系,从而安全高效地实现锁无锁状态下的并行执行。锁无锁的设计保证了并行执行的确定性,避免了传统多线程编程常见的竞态条件和同步开销,提升了整体性能表现。此外,递归复制方案内置了利益成本模型,确保仅在循环规模足够大、递归函数的跨步计算成本远低于循环体执行成本时启用。这种条件化的并行化策略,避免了在不适宜场景下的无效并行带来的性能下降,使优化更加智能。递归复制的局限和假设条件同样明确:目前主要适用于纯函数性质(即无副作用)、标量状态、正常控制流及可结合的合并操作,且暂时未处理溢出或复杂类型问题。

随着理论的发展和实现经验的积累,这些限制将逐步被突破,令递归复制技术更具广泛适用性。实际案例充分展示了递归复制技术的威力。例如,对普通循环中逐步递增变量 i=i+1 的转化,利用递归复制引入多线程,每个线程跳跃一定步长运行,使总循环并行加速。更复杂的非线性案例中,如指数增长迭代 i=(i*i),也能通过计算复合递归函数,在保持计算正确性的前提下实现多线程拆分。在线性同余生成器(LCG)应用中,递归复制方法通过数学剖析计算多步迭代的系数,快速跳过无关中间状态,完成伪随机序列的分段生成,从而实现对伪随机数的并行化生产,既保证结果一致性,又显著提升速度。此外,递归复制技术彰显了与当前主流并行化方法的差异和优势。

多维循环的多面体分析方法和推断依赖的 Polyhedral 模型等,对非线性或标量递归等情况不适用。而规格推断和乐观执行策略虽能在动态环境支持并行,但存在回滚风险及不确定性。递归复制则以严格的数学递推为基础,提供了无需回滚、绝对确定性的并行方案。与此同时,通过递归复制,可以保障并行版代码结构简洁,生成过程机械而易于自动化集成,因此极适合做为编译链预处理或中间阶段的优化 Pass。此外,利用递归复制技术也能与自动微分技术的思想借鉴相结合,复用其在依赖图和符号计算方面的工具链,进而进一步丰富与强化实现方式。未来,递归复制的扩展潜力巨大。

一方面,如果能放宽对纯函数和严格标量的要求,引入别名分析和更复杂数据结构支持,将极大拓宽其适用循环范围。另一方面,集成先进的成本模型以及动态分支预测,有望实现更智能的并行切换机制。此外,将递归复制与现代异构计算平台(GPU、FPGA)相结合,也可能成为提升复杂算法效率的重要途径。总结来看,递归复制技术突破了对仿射结构的依赖,凭借对递归关系的巧妙利用,赋予了非仿射标量循环确定性、高效的并行化能力。它不仅为编译器设计者提供了新的思路和工具,也为高性能计算领域带来了更加通用和鲁棒的并行化方案。随着理论和工程的不断成熟,递归复制有望在更多实际应用中发挥关键作用,推动计算性能进入新阶段。

。