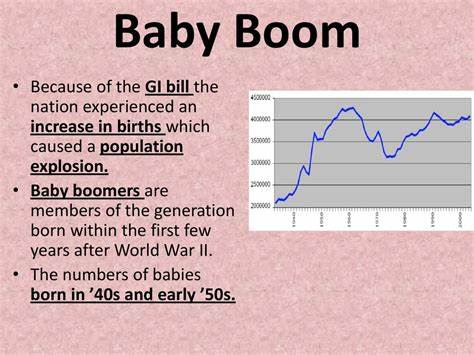

在全球多个发达国家,生育率持续走低成为一个显著的社会现象,许多政府纷纷出台政策以期扭转这一趋势。然而,上世纪中叶的“婴儿潮”却是一段令人津津乐道的历史时期,这一现象不仅逆转了此前一个多世纪的生育率下滑趋势,还影响了整个西方工业化国家的人口结构与社会形态。那么,婴儿潮的背后究竟隐藏着哪些复杂因素?未来是否可以借鉴历史经验,再度引发一轮生育热潮?本文将结合历史视角与科学技术发展,深入解析婴儿潮的成因并探讨未来实现新生育浪潮的可能路径。上世纪三十年代至六十年代,当幸福与希望的气氛弥漫在西方社会时,人口出生率突然飙升超过七成,这一现象波及各类人群,无论城市还是乡村,受教育程度高低,种族背景多样,均表现出相似的生育增长趋势。经济学家和人口学者们称之为一场“空前绝后的社会变革”。令人费解的是,婴儿潮时期恰好处于收入、城市化以及教育水平不断提升的阶段,而这些因素按理应导致生育率下降。

究竟是什么力量打破了既定规律?自诩轻松的解释常认为,二战胜利带来的巨大乐观情绪激发了人们的生育冲动,是一场由情绪引爆的生育高潮。文学作品中亦描绘了这一时代充满希望与重建的氛围。然而,经济学家理查德·伊斯特林提出的经济预期理论,则认为正是经济大萧条与随后经济复苏的特殊交汇,塑造了这一生育奇迹。年轻人在经历了艰难的经济环境后,对未来充满期待,经济繁荣为家庭带来更多资源,促使他们选择拥有更多子女。尽管这一理论解释了部分现象,但其时间节点存在偏差,婴儿潮的增长实际上早于二战后经济腾飞的主潮流,且峰值出现在1960年,这与伊斯特林模型中的预测存在出入,显示这种解释难以完全奏效。相较之下,科技进步与社会政策对婴儿潮的推动作用不可忽视。

二十世纪二三十年代开始,家庭电器如冰箱、洗衣机、吸尘器等普及,极大地降低了家庭劳务负担,提高了育儿条件和生活便利性。这类“家庭工业革命”显著降低养育子女的成本和难度,为生育率上升提供了物质基础。此外,医学领域的巨大进步也为婴儿潮贡献了关键力量。抗生素的出现极大减少了孕产妇死亡率和新生儿病死率,使得怀孕生产过程更加安全可靠。比如,从三十年代到五十年代,美国的孕产妇死亡率下降了近百个百分点,极大减轻了生育相关风险,给年轻家庭带来了更多信心。住房政策同样发挥了重要影响。

美国政府推行了低首付、政府担保的按揭贷款制度,降低了年轻家庭购房门槛。稳定且负担得起的居住环境不仅促使婚姻率上升,也为养育多孩家庭创造了条件。相关研究指出,这些按揭政策在当时促进了数百万新增人口的诞生。社会文化层面的推动作用也不容小觑。20世纪40至50年代,广告业、媒体和大众文化普遍提升了父母身份的社会地位,传统家庭价值观盛行,大家庭不仅是生活常态,更被视为美德和成功的象征。尽管此后新一代女性觉醒,开始质疑家庭主妇角色的单一定位,但在婴儿潮形成的阶段,社会对多子女家庭的认同和期许空前强烈,形成了一股强大的文化潮流。

反观当下,生育率下滑不仅来自经济压力,更多源自价值观和生活方式的深刻变革。年轻人对个人发展、职业追求和自我实现的重视,使得婚育计划延迟,育儿意愿普遍降低。尽管诸多国家推行了涵盖带薪育儿假、托幼支持、税收优惠等多样化生育促进政策,但成效有限,经济激励难以单方面逆转这一趋势。展望未来,要想复制历史上的婴儿潮奇迹,仅靠大笔资金投入显然不够,更应关注科技和科学研究的突破。辅助生殖技术的进步,尤其是试管婴儿技术、卵子冷冻和未来可能实现的体外配子生成技术,将极大拓展女性生育的时间窗口和自主选择权。科学家目前正研究如何利用体细胞重新编程生成卵子,这一未来技术若能成熟,或将彻底改变传统生育模式,使更多女性能够自由且高效地规划生育。

同样重要的是,社会应加大女性健康和生育基础科学的研究投入,扭转长期以来相关领域资金不足的现状。只有技术与政策双管齐下,才能真正降低生育门槛,减轻养育负担。除此之外,社会文化氛围的塑造依然关键。重塑社会对家庭和生育的认同,降低育儿的精神压力和社会孤立感,优化公共育儿支持体系,有助于缓解年轻父母的负担,增强其生育意愿。总结来看,上世纪婴儿潮的形成是多种因素交织而成的“完美风暴”,不仅仅是经济奖励,更是科技革新、医疗进步、住房政策及文化认同的综合成果。当前全球许多国家的低生育困境提示我们,单纯的经济刺激难以奏效。

未来若想再现婴儿潮奇迹,需要创新科技的突破,尤其是在辅助生殖领域,同时推动社会文化变革与政策支持齐头并进,才能为年轻家庭营造更宽松的生育环境。唯有如此,我们才能迎来新一轮充满希望的生命繁荣,为社会注入持久的活力与希望。