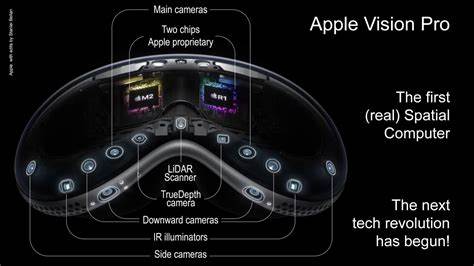

苹果Vision Pro自发布以来备受瞩目,被视为苹果进军增强现实(AR)和虚拟现实(VR)领域的重要尝试。它搭载了前沿的视觉显示技术、高精度的传感器和创新的人机交互方式,标榜为未来个人计算的革新设备。然而,尽管拥有强大的品牌效应和技术实力,这款售价高达3500美元的头戴设备却在市场接受度和用户体验方面遇到了显著挑战。 从用户反馈来看,Vision Pro的硬件设计被广泛认为过于笨重且价格昂贵,这使得其目标用户群体局限于财力雄厚且高度科技兴趣的高端消费者。此外,设备的外观设计也成为争议焦点,带有强烈的“科幻感”甚至被部分用户戏称为“飞行头盔”或“星战机器人”,这在一定程度上阻碍了日常佩戴的普及。佩戴舒适度不佳和长时间使用带来的体力消耗,例如颈部疲劳,也是用户反复提及的问题。

功能应用层面,Vision Pro目前主要被用作虚拟显示器和沉浸式媒体播放设备。部分用户利用它连接Mac电脑,扩展桌面空间,实现高效的生产力工作环境。然而,设备所支持的应用数量有限,缺乏真正打动用户的杀手级软件或游戏体验。对开发者的吸引力不足,未能催生丰富的内容生态,这成为阻碍该设备普及的核心瓶颈之一。相比竞争对手如Meta Quest系列,Vision Pro在游戏和社交娱乐领域的表现仍显逊色。 从市场策略的角度分析,苹果选择了“高端切入”的定位,希望先在富裕的精英用户中建立口碑,逐步推动技术成熟和应用开发。

但如此高的价格门槛不仅限制了销量,也使得设备难以跨越从早期采用者到大众市场的鸿沟。尤其是在当前经济环境和其他更为经济实惠的AR/VR产品层出不穷的背景下,价格问题尤为突出。此外,技术如眼动追踪和手势识别虽堪称先进,但实际应用仍显局限,交互体验未能达到理想水平,进一步影响用户的持续使用意愿。 苹果Vision Pro的推出被一些观察者视为类似于初代iPhone或iPod的创新设备,虽然在发布初期饱受批评,但最终推动了整个行业的发展。但也有观点认为,Vision Pro在核心市场需求和使用场景上未能给予用户足够理由去投资这款设备。缺乏真正解决用户痛点的功能,且对日常生活的侵入性较高,使其成为“为解决不存在问题而设计的产品”。

就生态系统而言,苹果尚未成功激励开发者充分投入Vision Pro平台。一方面技术门槛较高,另一方面缺少吸引眼球的应用内容,造成了设备软件环境的稀疏。相比iPhone应用生态的爆发式增长,Vision Pro显得过于封闭和局限。未来如何通过开发工具优化、激励计划以及跨平台兼容性提升,成为苹果需要深刻思考的问题。 从竞争格局角度观察,微软的HoloLens早在十年前就已经进军企业级市场,凭借专注于工业维护、设计协作等专业应用获得了一定份额。但其价格同样高昂,定位专注于企业级客户而非大众消费。

此外,市场上也出现了更加轻便且价格合理的AR眼镜,例如Xreal系列,主打便携和日常使用,吸引了关注度。这些产品虽然技术水平无法与Vision Pro比肩,但凭借实用性和性价比构建了自己的市场空间。 用户社区中的反馈普遍反映,Vision Pro若要获得更广泛的接受,首先需要突破设计上的舒适度障碍,降低成本以吸引中端用户,并加速打造丰富多样的应用内容。这要求苹果不仅仅依靠硬件创新,更需要建立起可持续的内容生态,激发用户和开发者的热情,实现真正的产品价值和用户粘性。 另一方面,Vision Pro也体现了苹果对未来计算模式的战略思考——借助空间计算(Spatial Computing)、虚拟现实和增强现实重塑人机交互。随着软硬件迭代和技术的发展,未来或将诞生更多融合现实与虚拟环境的创新应用,Vision Pro则可能成为这个生态的先驱。

最近,苹果在2025年WWDC上发布了visionOS 26,展现了对该平台软件更新和生态建设的持续投入,这显示出苹果并未放弃这条技术路线。如何将设备从“实验室原型”转变为实用性强、用户喜爱的产品,是苹果未来努力的方向。更便携的款型、更丰富的应用和内容,降低价格门槛,有望成为下一步关键。 总结来看,苹果Vision Pro是一次敢于突破传统个人计算形态的勇敢尝试,但高昂的价格、笨重的硬件、有限的应用生态和有限的目标市场使其未能大规模普及。它反映了当前AR/VR行业所面临的共同挑战——技术尚未成熟,用户刚需不足,生态体系亟待完善。尽管如此,Vision Pro为行业和用户展示了未来计算的可能性,为后续设备和应用的优化奠定了基础。

随着技术迭代和市场调整,苹果在这一领域仍存在巨大的潜力和机会。未来几年内,消费者如何接受这种全新形态的计算设备,生态系统是否能快速成长,将决定Vision Pro及整个增强现实产业的发展路径。