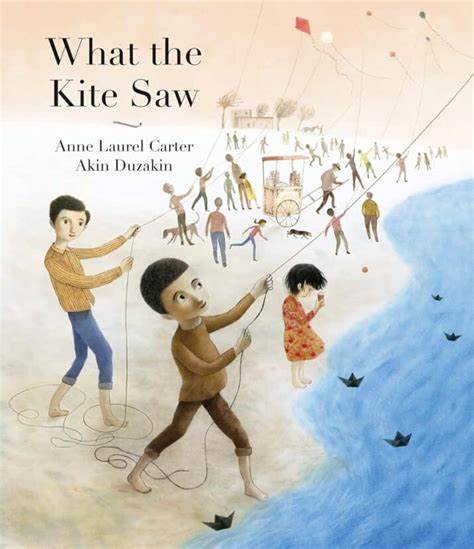

在当今世界,不同地区的冲突和战争依然频发,尤其是对无辜儿童的影响尤为深远。儿童不仅仅是受害者,他们在艰难环境中的生存、抵抗以及对未来的希望,同样值得我们关注。绘本《风筝所见》(What The Kite Saw)便是一部聚焦于战争中儿童视角的作品,来自加拿大作家安妮·劳瑞尔·卡特(Anne Laurel Carter)创作,由挪威插画家阿金·杜扎金(Akin Duzakin)绘制,生动且真实地描绘了巴勒斯坦冲突地区儿童的生活与挣扎。该书通过一个小男孩和他的家庭故事,呈现了战争中普通人的生活实况以及儿童们的集体抵抗力量。故事发生在以色列占领下的巴勒斯坦地区,一个小男孩目睹了他的父亲和哥哥被士兵带走,留下他、母亲和妹妹共同面对战争带来的沉重负担。这样的情节虽沉重,却是现实中无数冲突地区孩子们的真实遭遇。

《风筝所见》以一种直面现实的方式讲述这些故事,令人感受到战争带给儿童的不仅是失去童年的痛楚,更有他们在纷乱中试图守护家人和生活的勇气。绘本中的插画在色彩上采取了极富象征意义的手法,背景主要以灰暗色调渲染战争的压抑氛围,而儿童和自然界中的树木则以鲜艳色彩呈现,形成鲜明对比,寓意着希望和生命力依然存在于最艰难的环境中。在阅读过程中,一个显著的主题便是儿童在战争阴影下不得不提前承受成年人责任的现象。故事中的小男孩不仅要照顾妹妹,还必须面对父亲和哥哥被捕后的家庭困境,承载起保护家庭的责任。这种“过早成长”是战争给儿童带来的残酷一环。与此同时,故事通过孩子们制作风筝并试图放飞的情节,象征着他们对于自由、和平以及正常童年的渴望。

风筝穿越占领区的天空,成为他们希望与梦想的载体,却也遭到士兵的射击和破坏,这象征着现实的残酷对纯真企盼的无情压制。然而,主角最终将风筝放飞,使其穿越城市,象征着他对自由意志的坚守以及对亲人和未来的祈愿,这种细节体现了儿童在极端压迫环境中的抵抗方式和韧性。《风筝所见》不仅是一部儿童图画书,更是对冲突地区儿童生活的深刻洞察。它试图打破传统儿童文学回避“成人话题”的惯例,敢于面对战争、生离死别和压迫等严肃题材。通过这样的叙事,作者呼吁社会关注那些被战争剥夺童年权利的孩子们,同时希望通过这样的故事给予他们力量,让他们感受到被看见和被理解的温暖。儿童的想象力、好奇心和创造力是不可摧毁的精神力量,正如故事中孩子们制作风筝、通过想象连接现实与精神世界,无论多少阻碍都无法熄灭他们对美好生活的向往。

此外,阅读和讨论《风筝所见》还引发了读者对全球战争儿童群体命运的深思。在冲突区域的儿童遭受战争暴力、失去家庭、教育中断的现实常被忽视,而这部作品通过真实的故事与形象触动了更多人的心弦。通过组织共读和绘制风筝等活动,社区成员共同表达了对和平的渴望及对受难儿童的支持。同时,绘本中的诗歌和创意互动倡导人们用艺术与文化的力量纪念那些失去童年、生活在冲突中的孩子,激发出更大范围的同情与行动。能够向全球儿童传递如此复杂的现实故事,《风筝所见》体现了文学教育与社会责任感的结合。它强调,我们不能因为故事艰难而选择回避,而应鼓励孩子们用同理心面对世界上的不公。

通过拓展阅读视角,儿童读者能够学会珍惜和平环境,并培养出对不同背景孩子遭遇的理解和支持。最终,这种教育目标不仅关乎同理心,更是种植未来社会的和平种子。风筝在故事中象征着自由和希望,正如一位阅读者所言,“没人能夺走儿童的想象力、好奇心和建设更美好世界的决心”。即使在压迫和暴力面前,儿童的精神世界仍然充满活力,展现出抗争的力量。通过《风筝所见》,我们得以更全面深入地认识战争带给儿童的创伤及他们的应对之道,更清晰体会到支持和平和儿童权利的重要性。在这个全球动荡的时代,《风筝所见》以其真挚动人的故事激励着读者不忘初心,共同为全世界儿童争取一个安全、自由、充满希望的未来。

它不仅是一部图画书,更是一次集合社会共识、呼唤和平的精神行动。让我们通过关注、支持和传播这类作品,让被战争影响的儿童听到世界的声音,看到他们并非孤立无援,而是拥有世界共同的关爱与希望。