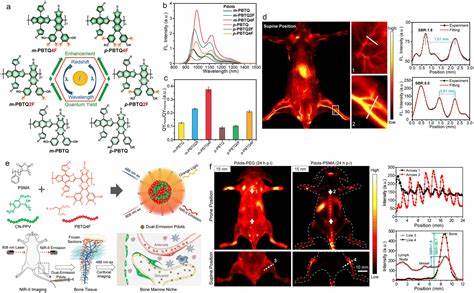

神经系统作为控制身体功能和协调行为的关键,长期以来一直是科学研究的重点。尽管大脑和脊髓的神经结构已有较多了解,但将这些神经网络与身体各个器官、组织之间的联系全部可视化,依然是神经科学中的难题。近日,一种创新的高分辨率成像技术成功实现了对小鼠全身神经网络的详细绘制,以微米级的精度展现了从中枢神经系统延伸至各个外围组织的单根神经纤维,为全面理解神经走向和功能提供了新工具。该技术的突破不仅对基础神经科学有深远影响,也为未来实现人体全身神经“线路图”奠定了基础。 这项成像技术的核心优势在于其超高的空间分辨率。研究团队通过结合先进的荧光标记技术与高速光学成像设备,使得来自小鼠脑部和脊髓的神经纤维得以清晰显现,并能够追踪它们在全身范围内的走向。

传统成像方法常面临组织厚度难以穿透和神经重叠等问题,导致难以分辨细微的神经分支。而新技术通过特殊的样本处理和优化的光学采集策略,有效解决了这些障碍,实现了全身神经网络的立体重建。 具体来说,该方法利用时间分辨荧光蛋白标记技术,将神经元及其纤维染色,使得同一根神经纤维在成像中呈现出独特的荧光信号。配合高速同步扫描显微镜,研究人员能够在短时间内完成整个小鼠身体的神经成像,采集的数据涵盖从脑部、脊髓到外周神经的细节。随后,通过复杂的计算算法对图像数据进行拼接和三维重建,得到了一张包含数百万条神经纤维的高精度“神经地图”。 此项研究的意义不仅体现在技术创新,更在于其对神经系统整体理解带来的变革。

全身神经网络的精准描述,使科学家们能够深入探究神经如何协调身体各部分的功能,揭示神经疾病发生的机制以及神经再生的潜力。例如,通过观察迷走神经不同分支与器官的连接方式,可以更好地理解这一重要神经在调控心肺、消化及免疫功能中的作用。此外,对于慢性疼痛、多发性硬化症等疾病,也能获得更详细的神经变化信息,从而推动个性化治疗方案的发展。 除了基础研究的价值,这种高分辨率成像技术同样具备广泛的临床应用潜力。神经损伤后的修复一直是医学难题,而拥有完整的神经“线路图”则能指导神经再生的精准定位和路径选择。未来,类似技术若能推广至人体,不仅可以早期诊断神经退行性疾病,还能辅助进行神经手术,提高手术效果与安全性。

此外,神经示踪与成像也有望结合人工智能算法,实现自动识别异常神经模式,促进疾病预测和个体化医疗。 该研究由全球多个科研机构合作完成,成果已发表在权威学术期刊上。论文中不仅详细描述了成像流程和标记技巧,还提供了大量高质量的视觉资料,彰显了技术的强大表现力。研究团队表示,下一步将进一步提升成像速度和深度,同时探索非侵入性成像在活体动物和未来人体中的应用可能。 现实中,神经系统的复杂性使得神经网络绘制成为挑战。单一实验方法难以兼顾分辨率、范围和速度。

此次高分辨率成像技术的成功整合,为科学家打开了全新视角,能够以前所未有的细节观察神经结构及其动态变化。通过综合利用荧光蛋白的时间特征和高速光学成像设备的优势,不仅加快了成像速度,也保障了数据的准确性和完整性,为神经科学的多维度研究开辟广泛空间。 神经网络与行为和生理功能息息相关。理解这些网络的布线方式,有助于揭示从简单反射到复杂认知等多层次神经活动的基础。借助这种成像技术,研究人员能够观察到神经纤维如何分支进不同的器官,甚至可以细致到单一神经末梢的连接状态。如此细腻的观察为解析神经信号传递和突触形成机制提供了有力工具,促进对神经发育和神经可塑性的深入认识。

另外,随着神经疾病的发病率持续上升,迫切需要精准诊断和有效治疗手段。通过精确描绘神经网络的异常变化,可加速疾病早期发现,有望减少病症对患者生活的影响。例如,阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病中,神经纤维出现退化和连接中断的细节,将直观显现在成像数据中,从而帮助临床决策。此外,这项技术也为神经药物研发提供宝贵依据,能够监控药物对神经结构的微观影响,加快新疗法的验证过程。 未来,随着成像技术的不断进步及人工智能辅助分析的结合,全面理解包括大脑、脊髓和外周神经在内的复杂神经系统将成为可能。绘制全身神经网络的“线路图”不仅是科学的宏伟蓝图,更是通往医学创新的桥梁。

在多学科交叉合作推动下,期待此类技术促进疾病治疗手段变革,帮助更多患者恢复健康生活。 总结来说,高分辨率成像技术对小鼠全身神经网络的细致揭示,打破了以往只能部分观测的局限。通过微米级别的精度和快速的成像速度,不仅增强了对神经结构的理解,也为脑神经科学和临床神经学的融合发展打开了新局面。伴随着技术向人体应用的演进,未来个性化神经医学、精准手术导航和智能诊断系统都将得益于这一突破,彰显了新技术在科学和医疗领域中的巨大潜能。