在当今经济环境中,通货膨胀已成为全球各国面临的一大挑战。随着各国央行为了应对疫情带来的经济放缓而大量印发货币,消费者身上的压力愈发明显,生活成本不断攀升。在这种背景下,加密货币作为一种新兴的资产类别,似乎引起了越来越多投资者的关注。加密货币是否能够有效对抗通货膨胀,成为了一个热点话题。 首先,要理解加密货币与传统货币的区别。加密货币是一种去中心化的数字货币,依赖于区块链技术,具有公开透明、难以篡改的特点。

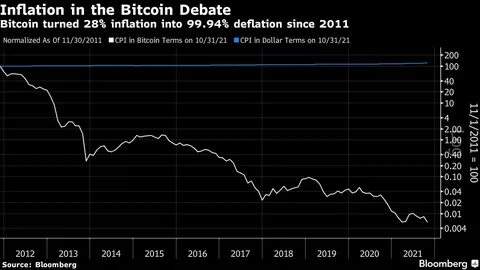

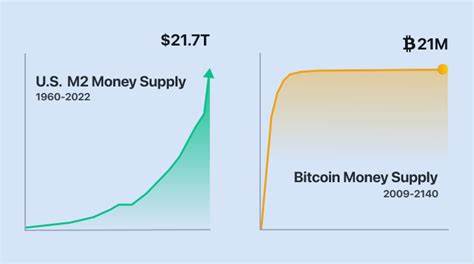

与之相比,传统货币(如美元、欧元等)则是由各国中央银行控制,面临着印刷过量和贬值的风险。因此,加密货币被一些投资者视为一种“数字黄金”,有可能在通货膨胀时期提供安全保障。 许多加密货币,如比特币,具有有限的供应量,这被视为其抗通胀的一大优势。比特币的总供应量被限制在2100万枚,这意味着不会像法定货币那样,可以无限量地被创造出来。因此,许多投资者认为,随着时间的推移,比特币的稀缺性将增强其价值,成为对抗通胀的有效工具。 然而,现有的研究和市场动态也指出,加密货币并不是绝对的“通胀对冲工具”。

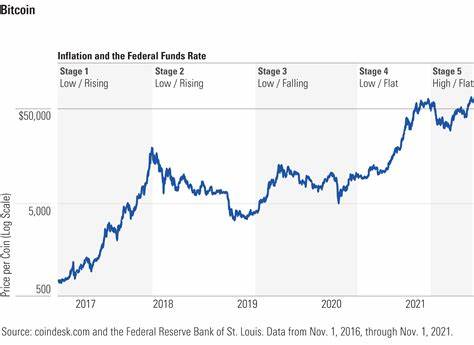

市场的波动性导致了加密货币价格的剧烈上涨和下跌,许多投资者在追逐短期利润的过程中承受了巨大的风险。比如,在2021年,比特币的价格经历了数次波动,从低点到高点达到近7万美元,随之而来的是价格的快速回落,许多投资者面临严重的亏损。这种波动性使得加密货币不太适合那些寻求稳定保值的投资者。 加密货币的普及程度也是其能否有效对抗通胀的重要因素。目前,加密货币仍处于发展阶段,相关的基础设施和法律法规尚未完全成熟。在一些国家,加密货币仍然面临法律法规的不确定性,这导致其在作为主流资产类别时的可接受程度有限。

对于许多国家的普通民众而言,加密货币的复杂性和投资知识的缺乏,使得其在对抗通货膨胀方面的可行性受到质疑。 尽管如此,仍然有一些令人振奋的例子表明,加密货币在特定情况下能够对抗通胀。例如,在一些经济危机频发的国家,如委内瑞拉和阿根廷,由于法定货币贬值严重,部分民众开始转向比特币等加密货币以保护自己的资产。在这些情况下,加密货币成为了一种另类的价值储存方式。 然而,投资者在考虑将加密货币作为对冲通胀工具时,仍需谨慎。加密货币本身并不具备产生现金流的能力,其价值主要依赖市场需求和投机心理。

因此,投资者需要对自己的风险承受能力有清晰的认识,不可盲目追随潮流。 此外,专家也指出,投资者在构建资产组合时,应该将加密货币视为一种高度风险的资产,而不是整体投资策略的核心。合理的数字资产配置可以帮助投资者在追求收益的同时,有效分散风险。 综上所述,加密货币在对抗通货膨胀方面存在一定潜力,但并非万无一失。其独特的特性和市场环境使得加密货币在一定条件下可能成为一种替代选择,但投资者需要充分了解其风险,并理性审视其在投资组合中的地位。在一个不断变化的经济环境中,理性的态度和科学的投资策略仍是最佳的应对之道。

无论如何,加密货币作为一种新兴的资产类别,必将在未来的经济舞台上继续发挥重要作用,值得我们持续关注与研究。