装饰手稿,作为中世纪欧洲文化的重要组成部分,承载了丰富的艺术和知识价值。这些手稿不仅以其精美的插图和华丽的装饰闻名,更隐藏着复杂的助记符系统。助记符,通俗来说即助力记忆的工具或技巧,在装饰手稿中扮演着不可或缺的角色,帮助读者在复杂的宗教和哲学文本中寻找线索,深化理解并便于记忆。深入了解这些助记符,能够让我们更好地理解中世纪的人类知识体系与文化表达方式。 装饰手稿起源于基督教传播早期,尤其在修道院中成为抄写和传承圣经及教义的重要媒介。修道士们不仅抄写文本,还将丰富的视觉元素融入其中,这些视觉元素往往具有象征意义,能够引导读者的注意力并强化记忆。

例如,某些特定的颜色、图案甚至字体风格都会暗示文本的重要部分,或提示应当特别留意的教义细节。通过这些视觉提示,辅助读者在阅读过程中形成联想,方便对内容的回忆。 装饰手稿中的助记符主要包括符号、图像和结构布局。符号如字母缩写、拉丁文首字母装饰(incipit)等,都被用来标示章节或者提示关键概念。图像则更为丰富多彩,从植物、动物到天使、圣人像,都充满了象征意义。例如,狮子常象征耶稣或勇气,鸽子代表圣灵,这些形象通过视觉语言帮助读者联想背后的宗教内涵。

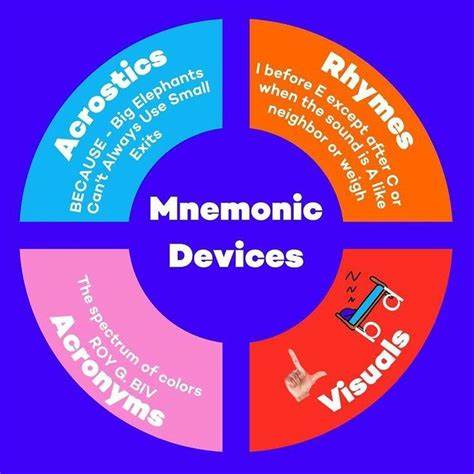

结构布局上的助记设计同样重要,比如文字段落的排列、边框装饰、页脚的小图等,均服务于引导和记忆功能。 此外,装饰手稿中的助记符系统也反映了当时社会的教育水平和知识传递方式。在手抄本盛行之前,口述和背诵是知识传承的主要方式,助记符的发展正好适应这一需求。通过图像和符号的结合,读者可以利用视觉刺激增强对口头背诵的记忆,使抽象复杂的教义和知识点更易掌握。这种视觉化记忆的策略直到今日依然广泛应用于各种学习和教育场景。 在装饰手稿艺术风格的演进过程中,不同时期和不同地区的助记符表现形式各异。

例如,早期的盎格鲁-撒克逊装饰手稿偏好抽象几何图案以引导视线,而拜占庭风格则更偏重宗教图像与象征的融合。随着文艺复兴时期理性思维的兴起,助记符逐渐融合更多哲学和科学元素,呈现出更加复杂与多元的内涵。不同风格的助记符不仅揭示了艺术发展的轨迹,也反映了知识传播模式的变迁。 除了宗教文本,装饰手稿中的助记符还广泛应用于法律、医学、文学等领域。例如,一些医学手稿利用人体插图与色彩编码帮助医者记忆解剖结构和治疗方法,法律手稿则通过复杂的符号体系为法律条文提供逻辑梳理依据。这表明助记符作为一种跨学科的记忆工具,在中世纪社会中发挥着广泛而深远的影响。

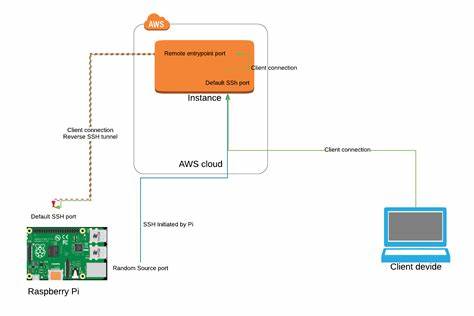

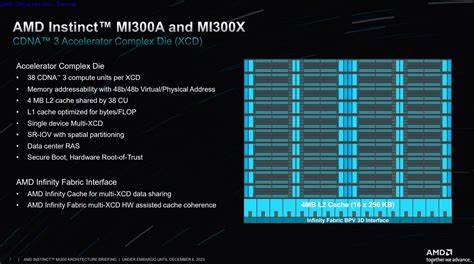

现代研究者通过数字化和多学科方法,逐渐揭示出装饰手稿助记符背后的隐藏信息。利用高分辨率扫描技术、计算机视觉和语义分析,学者能够解码手稿中的符号密码,重新诠释文本与图像的关联。这些研究不仅丰富了对中世纪文化艺术的理解,也为当代记忆术和信息可视化提供了宝贵的启示。 总之,装饰手稿中的助记符系统是中世纪智慧的重要体现,是艺术与知识传递结合的典范。它们不仅助力读者理解和记忆文本,更反映了那个时代对知识整理与传播的独到见解。通过研究这些视觉密码,我们得以窥见历史深处的文化脉络,并从中汲取珍贵的学习和记忆经验。

这些古老的助记技巧在今天依然具有启发意义,提醒我们在数字信息爆炸的时代,如何利用视觉元素优化认知和记忆,提升学习效率。