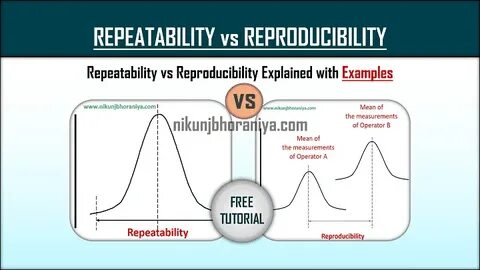

近年来,科学界对研究成果的可重复性问题愈发关注,尤其是在生物医学领域,这种关注度更具战略性和紧迫性。2025年4月,巴西开展的一项独特且规模庞大的可重复性项目结果震惊了学术界,这项研究未能成功重复验证多达数十项已发表的生物医学研究,从而引发了关于科学诚信和方法论的广泛讨论。该项目不仅突破了以往单一学科的研究视角,而是跨多个领域,聚焦于通用研究方法的复现可能性,旨在呈现更全面、系统的科研现状。此举对于全球科学共同体理解现阶段科研成果的稳健性具有重要意义。 项目的核心在于挑战现有生物医药研究特点,即大量依赖特定实验条件和复杂统计分析的结果展示。尽管许多原始论文发表于权威期刊,这一次的验证失败凸显实验设计、数据报告及方法执行环节中潜藏的诸多隐患。

研究团队通过严格按照原始文献描述的方法操作,并采用标准化工具和程序,细致比对所获得数据与原始研究结论之间的差异,最终发现复现成功的案例比例远低于预期。这种差距暴露了所谓“科研危机”的真相——尽管科学方法本质上追求可验证与公开,但现实中的执行和传播过程往往复杂且非理想。 在全球生物医学研究持续膨胀的背景下,数据密码难解、实验细节无法充分公开成为了学术界共同面对的难题。许多实验依赖专业技术和设备,往往在方法学描述中存在模糊和遗漏,造成复现门槛大幅度提升。巴西团队挖掘出的问题不仅是偶发性的失误,更反映了科学出版机制在推动研究透明度方面的不足。更重要的是,该项目提醒科研人员和管理者,单纯追求发表数量和影响因子可能牺牲了科学研究的根基——即精确、透明和可重复验证。

此项研究实施后,科学界普遍对改善生物医学研究过程提出了多方面的诉求。首先,加强实验过程的标准化和详细描述成为核心诉求。研究应当全面披露实验材料来源、操作步骤、数据处理细节,以及统计分析代码,确保其他研究者能够在不同实验环境下完成复现。其次,数据开放共享平台的搭建和完善被强调为推动研究透明度的重要保障。通过让全球学者访问原始数据,不仅能促进二次分析,还能最大程度避免利益冲突和数据造假现象。 在出版领域,期刊编辑和评审机制也面临严峻挑战。

若要真正提升科研结论的可信度,论文的同行评审过程必须纳入对方法重现性的严格审核。部分顶尖期刊已经开始试点要求作者提交详细的实验原始数据与复查报告,进而促使研究价值的真实体现。此外,科研资助机构和高校管理层亦需调整评价体系,摒弃片面以发表数量衡量学术贡献的传统标准,代之以支持高质量、扎实可靠的科研成果。 巴西的这次多学科可重复性试验项目不仅触发了生物医学研究的自我反省,也对整个科研生态环境产生了波及效应。它强化了科研诚信理念,促使科学家重新认识科学本身的本质属性——开放、共享与合作。未来,建立更加完善的国际科研合作模式,推动跨国、跨机构的数据互通与资源整合,或许是破解当前“复制危机”的关键所在。

与此同时,科技传播与媒体角色也需积极转型,既要客观报道科研成果,更要揭示未知的科学不确定性与挑战,扶持公众正确理解科学发展的复杂性。 纵观历史,科学进步往往伴随经验的累积与谬误的修正。巴西巨大规模的可重复性项目作为一个科学实践的重要注脚,提示我们在快速发展生物医学前沿的同时,不能忽视基础研究方法的质控与完善。否则,即使短期内取得突破性的成果,也难以构建长久的科学基础。 未来,科研共同体亟需构建更加严谨有效的评价标准和监管机制,赞助开放科学文化和公共参与,加强教育培训以提升研究者的规范意识。只有如此,才能逐步恢复公众和科学界对生物医学研究的信任,推动人类健康科学迈向更加光明和坚实的未来。

巴西的这次实验失败警醒了我们,也为全球科学改革注入了新动力。