在科学研究和工程应用中,准确理解氧气的有效百分比对于优化过程控制和提升系统性能有着至关重要的意义。有效氧气百分比不仅仅反映了空气中氧气的含量,更体现了在特定环境和过程条件下,氧气的实际参与效率。本文将结合模型误差的分析,深入探讨如何发现和理解有效氧气百分比,以及其在不同领域中的应用价值。模型误差通常是评估预测模型性能的关键指标,当研究者在试图优化或校正某一模型时,误差的存在往往能够反映模型与真实物理过程之间的偏差。在分析某一复杂系统中氧气影响时,原始模型往往以理论氧气含量为基础,但忽视了过程中的多种影响因素,例如化学反应速率、气体扩散限制甚至设备测量误差,这些都会导致模型预测结果与现实数据不符。正是在对比模型预测与实验或实际测量数据过程中,模型误差暴露了氧气作用的非理想性,促使研究者重新审视并定义一个更为准确的有效氧气百分比。

有效氧气百分比的概念体现了对氧气实际利用水平的量化,更好地映射了过程内氧气的真实参与度。在很多化工反应过程中,尽管理论上氧气占据一定比例,但氧气的化学反应活性因反应环境不同而大相径庭,这时候若仅凭理论数值调整工艺参数必然在效率和安全性上产生偏差。通过模型误差的反馈,结合实验数据的深入分析,科研人员能够动态调整氧气比例参数,使之反映更贴近实际反应条件,从而优化系统运行和产品质量。此外,有效氧气百分比在环境监测和生态研究中同样具有极高的应用价值。例如,在空气质量评估和大气污染治理领域,传统测量方法关注的是总体氧气含量,但忽略了有效氧气对大气中污染物分解和生物呼吸作用的影响。通过改进模型引入有效氧气参数,能够更精确地预测污染扩散速率和生态系统的响应,推动空气净化技术的发展。

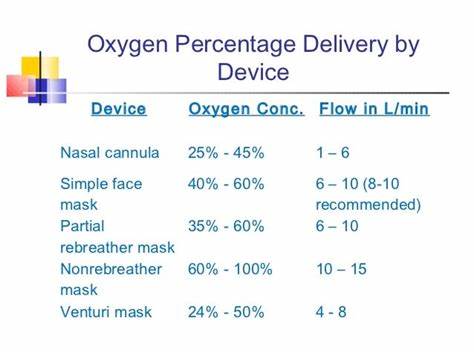

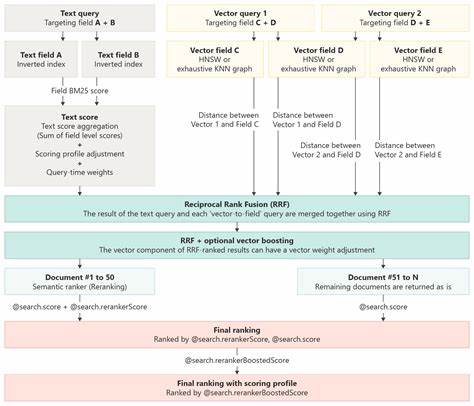

针对医疗领域,尤其是呼吸治疗和麻醉监控中,了解有效氧气百分比则关系到治疗效果和患者安全。在呼吸机参数调整过程中,单纯依赖氧气浓度可能误导医护人员,而结合患者气体交换实际效率,即有效氧气百分比,可以实现更加个性化和精准的治疗方案。技术层面上,发现和量化有效氧气百分比依赖于多学科合作,包括流体力学、化学反应动力学、传感技术和数据科学等。随着机器学习和人工智能的发展,模型误差的分析方法逐渐趋于智能化和自动化,使得复杂系统中的有效氧气比例识别更加高效和可靠。实际上,通过对模型误差的深入挖掘,不仅能够提升单一模型的准确度,还能促进跨学科的理论创新和实际工程应用的协同进步。有效氧气百分比的研究正处在一个快速发展的阶段,未来其在新能源开发、环境保护及医疗技术等领域的广泛应用前景令人期待。

总结而言,从模型误差的视角切入,发现并定义有效氧气百分比为科学研究和工程实践提供了新的思路和工具。这不仅帮助我们更真实地理解氧气在各种复杂系统中的实际作用,还推动了相关技术的优化与革新。随着技术水平的提高和数据积累的丰富,有效氧气百分比的测定和应用将更加精准和多样化,有望成为未来科研和工业领域的重要指标。