雅可比椭球体作为天体物理学和流体力学中的一个重要概念,描述了由自引力约束下的均匀密度流体体在恒定角速度旋转时所达到的一种特殊三轴椭球形平衡状态。这个概念以德国数学家卡尔·古斯塔夫·雅可比命名,他首次揭示了旋转流体能够形成不仅是轴对称的旋转椭球体,而是存在三轴不等的楔形结构。这种独特的平衡形态对于理解快速旋转的天体结构,如某些矮行星和恒星,具有极其重要的意义。 在历史上,雅可比椭球体的研究源自于早期科学家们对旋转天体形态的探索。在1742年,麦克劳林首次推导出旋转天体能形成的均匀椭球体,即麦克劳林椭球体,此时假设两条赤道轴长度相等,而自旋轴则相对较短。然而,麦克劳林椭球体并非旋转体的唯一稳定形态。

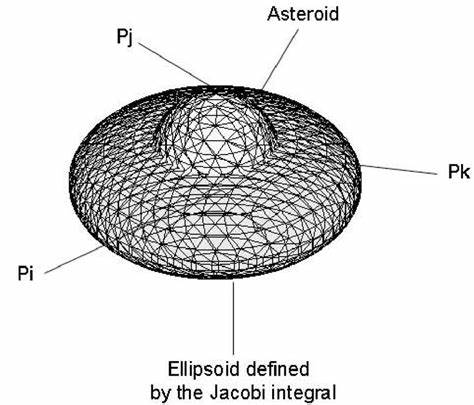

早在1811年,拉格朗日提出可能存在三轴不等的椭球体为平衡形态,但误判其结论认为必须是轴对称的。直到1834年,雅可比挑战这一传统观念,指出三轴不等的椭球体完全可以作为旋转流体的稳定平衡结构,从而拓宽了对自引力旋转流体形态的理解。 从数学角度看,雅可比椭球体的形状由三个互不相等的半主轴a、b、c决定,分别对应两个赤道方向以及极轴长度。其旋转角速度Ω与密度ρ和万有引力常数G之间存在复杂的积分关系。具体而言,角速度的计算涉及积分表达式,这些积分可以转换为不完全椭圆积分或者卡尔森对称形式的椭圆积分,体现了问题的高度非线性与复杂性。 其中,唯一确定三轴关系的条件要求极轴的长度c满足一个不等式,即1/c²>1/a² + 1/b²,表示极轴长度必须小于赤道两轴长度的特定组合。

该条件确保椭球形状在旋转过程中达到稳定平衡,不被形变所破坏。旋转流体的角动量L也可通过半主轴和角速度公式定量描述,揭示了天体整体旋转动力学与形状之间的紧密联系。 雅可比椭球体的发现不仅丰富了旋转流体力学理论,还与另一类重要的旋转等密度流体形态——德德金椭球体紧密相关。两者同为自引力旋转流体的理想平衡形态,但存在本质区别。雅可比椭球体表现为整体刚体旋转,流体质点随椭球体一同旋转,且无内部流动;而德德金椭球体的整体形状固定,流体内部以环绕轨迹运动,实现内部循环。根据德德金定理,这两种形态在能量层面相等,但角动量存在差异。

很多情况下,尤其是在三轴不等情形下,雅可比椭球体和对应的德德金椭球体所共有的三轴长度a、b、c与质量保持一致,但前者的角动量要大于后者。值得注意的是,当两个赤道轴相等,即a=b时,雅可比椭球体、德德金椭球体与麦克劳林椭球体三者形态趋于一致,旋转流体现为刚体旋转,流体流动和整体旋转动画合一。 这一理论框架对天体物理学中快速旋转天体尤其重要。例如,矮行星哈乌梅亚(Haumea)就是一个典型的雅可比椭球体实例。它拥有类似三轴不等椭球的形状,且其快速的旋转速度使其保持这种非轴对称的形态。相关观测和数值模拟表明,雅可比椭球体理论成功解释了其体积、旋转角速度和形状的相互关系,为研究快速旋转小天体提供了强有力的理论支持。

此外,雅可比椭球体理论也为理解恒星形成过程中的形变和稳定性提供了重要视角。快速旋转的恒星在引力与离心力的博弈下,可能经历从麦克劳林椭球体到雅可比椭球体的相变过程,甚至更复杂的里曼椭球体形态。这些动态平衡形态决定了恒星的结构稳定性、自转速度限制以及潜在的重力波辐射特征。 解析雅可比椭球体有关数学公式不仅展现了理论的严谨性,也挑战了传统解析积分方法的极限。随着计算科技的发展,利用数值积分与椭圆积分的现代计算方法极大简化了复杂公式的应用,使得科研人员能更加准确地模拟自引力旋转流体天体的演化过程。 综上所述,雅可比椭球体作为旋转流体力学及天体物理中不可或缺的研究对象,体现了流体力学与引力相互作用的深刻规律。

它不仅扩展了对旋转自引力体形状可能性的认识,也在实际天体观测中得到了验证。理解雅可比椭球体的性质和行为,有助于科学家揭示宇宙中复杂天体结构的形成机制,为研究快速旋转星体、小行星及类星体提供理论基础。 雅可比椭球体的理论成果激励着现代天体物理学家不断探索更复杂的旋转体模型,包括非均匀密度、非理想流体状态及磁场影响等因素。这些扩展研究旨在更全面地描述宇宙中多样化天体的形态与动力学行为,推动天文学和物理学的边界。