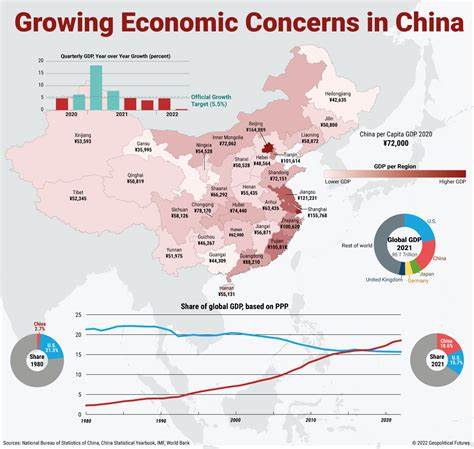

中国经济数据的迷雾 近年来,中国的经济增长一直被外界所关注,但在这表面繁荣的背后,隐藏着许多不为人知的真相。尽管在全球经济遭受新冠疫情冲击时,中国依然宣称实现了正增长,种种迹象表明,这些数据的真实程度值得深究。 在2020年,全球主要经济体陷入负增长的泥潭时,中国却声称其国内生产总值(GDP)增长了2.2%。这一数字当时让很多观察家感到惊讶。然而,随着时间的推移,人们开始意识到,这一增长并不是基于坚实的经济基础,而可能是数据操纵和统计手段的结果。 当我们审视中国的经济构成时,可以发现GDP的计算方式是把个人消费、私人投资、政府支出与净出口相加。

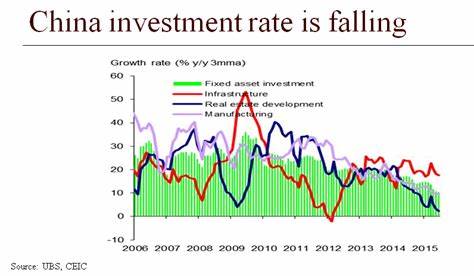

个人消费在近年来表现不佳,尤其是受房地产市场崩溃的影响,许多家庭的财富大幅缩水。根据一些统计数据,数以万计的餐馆和零售商在过去几年中纷纷关门,消费的疲软让这一部分的贡献几乎可以忽略。因此,个人消费并没有成为推动经济增长的主要动力。 与此同时,私人投资也经历了明显的下滑。政府对外资企业和外籍工作人员的限制政策让外国直接投资(FDI)出现了负增长。根据一些经济学家的估计,中国在2023年的外资流出高达5000亿美元。

这些投资的减少使得私人投资在经济增长中几乎无足轻重。 在净出口方面,尽管中国在2023年实现了8232.2亿美元的贸易顺差,但这一数字并不足以弥补个人消费和私人投资的负面影响。因此,真正能够推动经济增长的,似乎只剩下政府支出。 中国政府在应对经济下行压力时,增加了财政支出,通过债务融资来维持经济的增长。这无疑是一个严重的问题,因为这种以债务为基础的增长并非可持续的。根据2022年的数据显示,中国的债务占GDP的比重已经达到77%。

与此同时,还有大量未公开的债务未被统计入内。 地方政府为了解决财政困境,建立了地方政府融资平台(LGFV),这一措施允许地方政府通过发行债券或贷款的方式绕过中央政府设定的债务上限。根据有关机构的估计,地方政府的债务在2022年已经达到11.3万亿美元,这使得中国的实际债务与GDP比率高达286.1%。然而,这些债务并未完全用于高回报的基础设施项目,许多工程实际上没有给地方财政带来应有的收益。 随着债务的积累,中国经济的结构性问题日益显现。近年来,中国消费者价格指数(CPI)不断下降,整体经济环境逐渐形成了通缩的局面。

通缩会导致一系列负面连锁反应,家庭消费减少、企业利润下降,最终影响到就业市场,形成一个恶性循环。 同时,随着经济增长的乏力和庞大债务的压顶,许多专家开始质疑中国是否还有能力满足这些巨额债务的偿还需求。尽管一部分债务是以人民币计价,政府可以通过货币政策进行一定程度的调控,但外币债务却是不容忽视的风险。 习近平政府在面对国际社会时不断强调中国经济的韧性和强大,但这一切的背后是否真的意味着光明的未来?中国的这种“面子经济”,在提供短期增长数字的同时,却掩盖了深层次的经济问题。 对于中国而言,如何才能在保持经济数据美丽的同时,真正推动经济的可持续发展,似乎是一个亟需面对的考验。经济的繁荣不应仅是数字游戏,而应体现在人民的生活水平、消费能力以及社会整体的健康状态上。

当然,经济的真实情况远比数据更复杂,未来的发展将需要中国政府在政策上进行深刻的反思与调整。面对不确定的国际环境与国内挑战,中国能否顺利破局,值得我们持续关注。 总而言之,中国经济数据的美丽外表下,藏着许多不为人知的秘密。如何突破这些迷雾,让经济复苏真正惠及每一位公民,是摆在中国面前的巨大挑战。真实的经济发展应是以人民的生活水平为目标,而不仅仅是经由数据所呈现的伟大成就。