随着技术的迅猛发展,加密货币迅速崛起,成为全球金融体系的一个重要组成部分。尽管许多人认为去中心化的货币应当能够改善世界的经济与金融环境,但根据《华尔街日报》的观点,现实似乎并没有达到预期的美好。 首先,加密货币的本质是基于区块链技术,这种技术的确带来了交易的透明性和安全性。然而,这样的安全性和透明度却并没有完全迁移到现实生活中。例如,加密货币的匿名性使得它容易被用于洗钱、诈骗等非法活动。这种现象不仅损害了加密市场的诚信,也容易导致政府对其更加严格的监管。

其次,尽管加密货币的用户增长迅速,但其普遍接受度依然有限。许多商家仍未将加密货币作为支付手段,这导致了持有加密货币的人无法享受到其带来的便利。这种问题反映了加密货币作为交易媒介的局限性,许多人仍对其未来存有疑虑。 再者,加密货币的波动性极大,这使得它不适合作为传统意义上的储值工具。投资者在投资时可能面临巨大的风险,这与其本应提供的稳定价值形成鲜明对比。因此,虽然一些人可能通过短期交易获得利润,但绝大多数人可能经历了巨大的损失。

易受市场情绪影响的特性使得加密货币越来越被看作是一种高风险投资资产,而非真正的货币。 此外,加密货币的挖矿过程耗费了大量的电力,对环境造成了不小的影响。许多国家正在因其巨大的能耗而考虑禁止加密货币挖矿,进而影响到加密市场的持续发展。对于追求可持续发展的社会来说,这显然是一个令人担忧的问题。虚拟货币与环境保护之间的矛盾,使得原本希望通过技术创新来解决问题的想法变得十分复杂。 社会的良性发展不仅依赖于经济的增长,更需关注社会公平与环境可持续性。

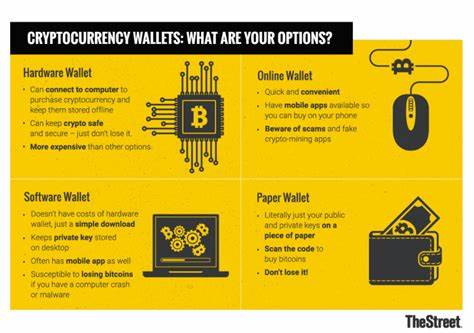

加密货币在其发展的初期,确实带来了金融创新,但在促进社会公平方面的表现仍令人失望。目前,加密货币的主要受益者往往是早期投资者或技术精英,而普通民众的参与却相对较少。这种财富的集中趋势,使得许多人质疑其是否能够成为改善社会的工具。 在用户体验方面,加密货币的复杂性也是其普及的一大障碍。对普通消费者而言,学习如何安全地使用和存储加密货币是一项巨大的挑战。相关的技术术语和流程使得许多潜在用户望而却步。

缺乏用户友好的界面和教育资源,造成了较高的入门门槛,减缓了其在大众中的接受度。 综上所述,加密货币虽然承载着改变世界的愿景,但现实却是复杂的。技术本身并没有能够自动产生积极的社会影响,其背后的应用和制度设计同样重要。在未来的发展中,必须关注如何平衡金融创新与社会责任,促进加密货币的健康发展。 未来的加密货币市场需要更加强调合规性、用户教育和社会责任,以确保其能为大众带来真正的利益,而不是加剧财富的不平等。同时,环境友好的技术开发也应成为行业发展的一项重要目标。

只有这样,加密货币才能在不断变化的经济环境中找到一条可持续的发展之路。 在讨论加密货币的未来时,我们不能仅仅停留在其技术层面,而应深入探讨其在社会、经济和环境方面带来的多重影响。正如《华尔街日报》所言,加密货币还未能实现其改变世界的承诺,未来的道路充满挑战,但也蕴含着希望。