语言,作为人类交流与信息表达的核心媒介,无论是在自然语言的沟通,还是在计算机科学中的编程,均扮演着不可替代的重要角色。然而,计算机科学(CS)和语言学这两个领域对语言选择的态度则表现出截然不同的观点。计算机科学界普遍认为,由于多种主流编程语言本质上均具备图灵完备性,语言选择的重要性被大大降低;而语言学家则强调自然语言的多样性和差异性,认为所使用的语言会深刻影响思维与文化表达。本文将深入探讨这两者之间的分歧及其根本原因,帮助读者理解语言选择在不同领域中的重要性及应用价值。 在计算机科学领域,编程语言被视为实现算法和解决问题的工具。理论上,只要一门语言是图灵完备的,它便能够完成任何另一种语言能够执行的计算任务。

这使得部分计算机科学家和开发者认为语言本身的重要性被过度估计,重点应放在算法设计、软件架构和系统优化上。毕竟,多数现代高级编程语言例如C、C++、Java、Python、JavaScript等,都可以完成广泛的任务,彼此之间的底层差异不会影响最终的计算能力。 由此,计算机科学界强调整体效率、开发速度、生态环境以及工具支持等因素在语言选择上的实际影响。比如,Python因其简洁易用和丰富的库生态而在数据科学和快速原型开发中占据优势;而C++则因其底层控制和高效表现成为游戏开发和嵌入式系统的常用语言。虽然不同语言在性能、安全性和易用性上有所区别,但这些更多是工程上的权衡,而非语言本身功能的根本限制。 相较之下,语言学领域对自然语言的研究则聚焦于语言如何塑造思维、文化认知和社会交流。

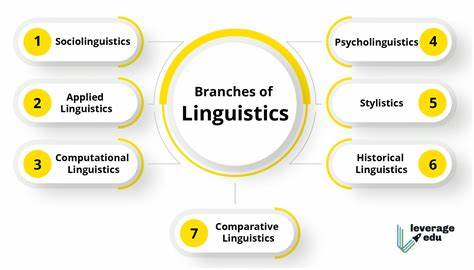

语言学家研究不同自然语言在语法结构、词汇表达和语义细节上的差异,并探讨这些差异如何影响说话者的世界观及认知方式。著名的“语言相对论”便指出,不同语言结构和表达习惯可能导致思维方式的显著不同。 举例来说,有些语言在描述时间和空间的表达上具有独特的规则,这直接影响到说话者对时间流逝和空间方位的感知。此外,语言中的词汇丰富程度和语法规则也体现了不同文化对世界的不同理解方式。从这个角度来说,语言不仅是交流的工具,更是人类认知世界的窗口。因此,语言学家普遍认为自然语言的选择和使用对心理和文化层面有重要影响,不能简单忽略。

两者的分歧可以归结为对语言本质功能的不同理解。在计算机科学中,语言被视为传递指令和完成任务的代码,功能性和实用性为重心;而在语言学中,语言是文化和认知的载体,表达和思维模式才是核心。尤其是在现代软件开发领域,计算机语言的选择往往受项目需求、团队熟悉度和现有生态系统影响,更注重效率和兼容性,而非语言的“语言学”价值。 然而,这并不意味着计算机科学中的语言选择毫无意义。不同编程语言设计哲学的差异往往代表着不同的思维模式和解决问题的方式。函数式编程语言强调不可变性和纯函数,从思维训练和代码维护上带来优势;面向对象语言注重数据与行为的封装,促进模块化设计。

选择某种语言,也会影响开发者的思考方式和编码风格,在团队协作和项目维护中体现出长远价值。 此外,语言间的差异也在教育和人才培养中表现突出。学习多种编程语言有助于开发者拓宽视野,理解不同编程范式和计算模型,从而提升解决复杂问题的能力。计算机科学教育中推崇多语言学习,正是希望打破单一语言的思维局限,促进多元化软件设计。 自然语言与计算机语言的这种对比分析,也引发关于“语言是否影响思维”的更广泛讨论。语言学中的“萨丕尔-沃尔夫假说”主张语言结构对思维和认知有决定性影响,而计算机科学则倾向于认为实用目标才是语言选择的关键。

两者的观点差异在某种程度上反映了科学与人文学科之间的本质区别。科学强调客观、可操作的工具和方法;人文学科关注主观体验、文化差异以及价值意义。 从实际应用角度看,计算机科学和语言学都揭示了语言选择的重要性,但侧重点不同。程序员在选择语言时考虑的是工作效率、性能表现和工具链支持,而语言学家更多关注语言对交流效果和文化延续的影响。两者的结合也推动了现代技术的发展,比如自然语言处理领域正是语言学和计算机科学的交叉产物,深刻体现了语言在机器理解与人类认知之间的桥梁作用。 总结而言,计算机科学并未简单地“轻视”语言选择,而是基于语言作为工具的定位,强调功能性和效率;语言学虽然可能看似“放大”语言的差异,但其实是在探讨语言作为文化和认知现象的深层影响。

理解这两个领域对语言的不同视角,有助于减少误解,促进跨学科合作。面对复杂多样的语言环境,无论是编程还是交流,合理选择语言和理解其背后的文化与技术意味,都是提升个人和团队竞争力的关键。未来随着人工智能和语言技术的发展,语言的选择和理解将变得更加重要,促使传统计算机科学与语言学的界限进一步模糊,共同推动语言应用的发展革新。