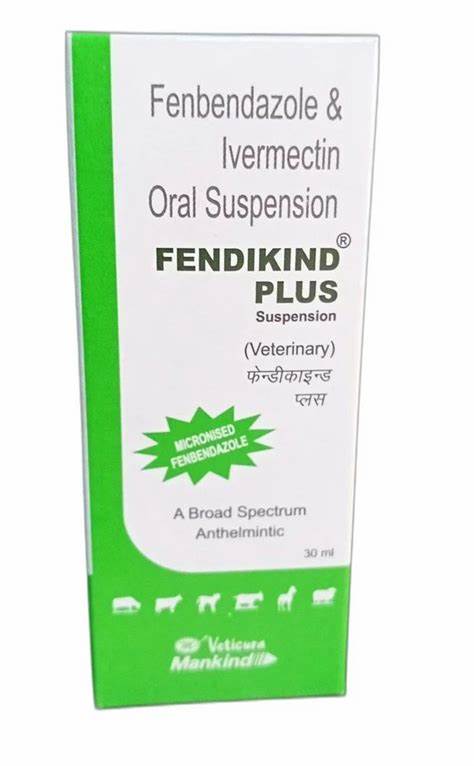

芬苯达唑(Fenbendazole)最初是一种广泛用于人类和动物寄生虫感染的药物,因其高效低毒的特性,自20世纪60年代以来备受推崇。近年来,随着对其抗癌作用的深入研究,芬苯达唑逐渐从单纯的抗寄生虫药物转型为潜在的抗癌利器,引发了学术界和患者群体的极大关注。然而,令人费解的是,作为一种廉价且拥有显著抗癌机制的药物,芬苯达唑却迟迟未能进入临床大规模应用,甚至引发“制药巨头为何害怕芬苯达唑”的猜测和讨论。本文将从科学研究、药物机制、临床现状及市场环境等多角度剖析芬苯达唑的抗癌潜力和所面临的困境。 芬苯达唑的作用机制十分复杂且多样。首先,它能通过抑制细胞内的微管蛋白聚合,抑制快速分裂的癌细胞的细胞周期进程,导致癌细胞在G2/M期细胞周期被阻断,无法继续分裂扩增。

这种机制与许多传统化疗药物类似,但芬苯达唑因结构独特,能够以较低的毒性选择性作用于癌细胞,对于正常细胞的毒副作用明显较小。此外,芬苯达唑还能通过诱导氧化应激增强癌细胞的反应性死亡,激活细胞内以p53为代表的肿瘤抑制蛋白,执行程序性细胞死亡如凋亡、焦亡、坏死等多种途径,有效抑制肿瘤细胞生长和转移。 研究显示,芬苯达唑不仅能够单独发挥抗癌作用,还能显著增强多种传统化疗和放疗手段的疗效。通过破坏癌细胞的能量代谢,阻断葡萄糖的摄取和利用,芬苯达唑削弱了癌细胞的代谢基础,提升了癌细胞对放疗和化疗的敏感性。此外,它还能针对癌症干细胞发挥抑制作用,阻止肿瘤的复发和转移,这一点在当前癌症治疗中极为关键。多个体外细胞实验和动物模型均验证了芬苯达唑在乳腺癌、结肠癌、肺癌、卵巢癌、淋巴瘤、胶质母细胞瘤等多种癌症类型中的良好抗肿瘤活性。

尽管科学研究成果丰硕,芬苯达唑却未被食品药品监督管理部门批准用于人类抗癌治疗,原因之一在于其目前尚缺乏大规模的临床试验数据。目前市面上获得临床批准用于人的同属药物美苯达唑,已经进入多项癌症临床试验阶段,验证其作为辅助治疗方案的安全性和有效性。然而,芬苯达唑却因其作为兽用药定位而未能获得类似的发展机会。此外,芬苯达唑水溶性差、生物利用度低,也限制了其临床应用的推广。科学家们尝试利用纳米技术制备芬苯达唑纳米粒子,以提高其体内溶解度和靶向输送效果,取得了一定的进展。 市场经济因素是芬苯达唑推广面临的重要瓶颈。

作为一种廉价且早已存在的药物,芬苯达唑不具备专利保护,制药企业难以从中获利丰厚利润,缺乏推动大规模临床试验和市场推广的积极性。多年来,国际制药巨头注重新药研发及专利药市场,对旧药的再利用通常兴趣不大,尤其是在缺乏巨大经济效益的情况下。加上现有癌症治疗产业链庞大,利益错综复杂,芬苯达唑这类具有颠覆潜力的传统药物难免遭遇巨头围堵和资源限制,形成了“知名而不得用”的尴尬局面。 民间的使用案例则在一定程度上推动了芬苯达唑的声量提升。著名的乔·蒂彭斯(Joe Tippens)通过服用芬苯达唑联合维生素E、姜黄素等辅助疗法,成功战胜末期肺癌的故事广为流传,引发全球癌症患者热切关注。这些案例虽然绝大多数属个案且缺乏严格科学验证,但不可否认其激发了民众对芬苯达唑抗癌潜力的兴趣。

此现象也使得部分医生和研究人员呼吁尽快启动芬苯达唑系统的临床试验以满足患者需求,推动药物合理使用。 芬苯达唑的安全性也为其临床转型提供了有利支撑。从几十年的兽医和人体寄生虫治疗经验来看,芬苯达唑毒副作用极低,即使在高剂量和长期使用情况下,急慢性毒性事件罕见。与许多癌症化疗药物的剧毒特性相比,芬苯达唑的安全边界明显更宽。在体外研究中,也发现它对正常免疫细胞的毒性极低,具备良好的选择性。这为其开展临床开发和大规模应用奠定了坚实的安全基础。

未来,随着对芬苯达唑新型制剂技术的突破和科学家对其作用机制的不断深入解析,有望开启这款老药新用的新时代。纳米药物递送系统和联合用药策略将极大提升芬苯达唑的生物利用度和抗癌效果。同时,全球多文化环境下患者对天然和廉价抗癌方案的需求愈加强烈,也为芬苯达唑赢得更多关注提供了契机。制药产业结构调整和医疗政策改革,还可能推动更多公益性临床试验的实施。 综合来看,芬苯达唑作为一个廉价、安全且多机制抗癌药物,具备极大的临床开发潜力,却因缺乏经济激励和临床试验支持而处于尴尬境地。制药巨头对其的“恐惧”实则反映了利益格局对新药开发方向的强烈影响。

在科技不断进步和医学需求增长的推动下,期待监管机构、科研机构与社会资本能够破除利益壁垒,联合推动芬苯达唑抗癌药物的临床验证和合理应用,造福更多癌症患者,开启抗癌治疗的新篇章。