近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,大型语言模型(Large Language Models, LLMs)在多个领域展现出了强大的能力。在化学这一复杂且高度专业化的学科中,LLMs正逐渐成为研究者和从业者关注的焦点。基于海量文本数据训练的这些模型,不仅能够理解和生成自然语言,还能够应对一些专业性的化学问题,甚至辅助化学实验设计和分析。然而,LLMs在化学领域的实际表现如何?它们能否媲美甚至超越专业化学家的知识和推理能力?本文将基于最新研究成果,对大型语言模型与专业化学家在化学知识和推理能力方面进行系统性的比较,并探讨两者各自的优势、挑战以及未来发展方向。 大型语言模型在化学领域的崛起并非偶然。传统的化学研究往往依赖于数据丰富且结构化的实验数据与计算模型,但大量的化学知识存在于文献、教科书、专利和实验记录等非结构化文本中。

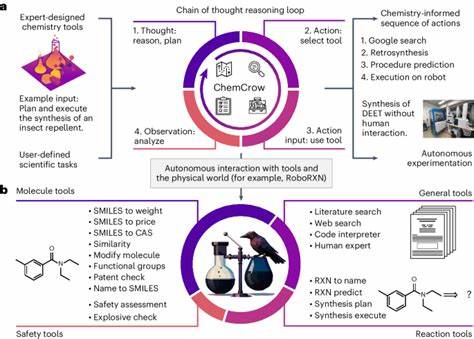

LLMs通过自监督学习从这些文本中提取信息,形成了对化学理论、反应机制、分子结构以及实验技术的“理解”。此外,部分模型结合专门的分子表示方式,如SMILES编码,使其能够以文本方式处理分子结构信息,从而在化学反应预测、性质估计等方面展现出潜力。 然而,是否所有的化学问题都能被模型准确解决?研究表明,尽管领先的LLMs在整体上能回答相当数量的化学问答题,甚至在某些指标上超越部分化学专家,但在涉及复杂推理和高阶知识的任务中仍存在明显不足。模型表现较好的领域通常集中于基础知识类问题,尤其是那些直接源自教科书和标准考试题库中的内容,对机械记忆和模板匹配更为依赖。而涉及分析推理、立体化学判断、反应机理推断等高复杂度问题时,模型的解答准确率明显下降。 与此相对应的是,专业化学家在理解化学原理、逻辑推理和实验经验方面具备天然优势。

专家不仅能结合多维度的信息进行推断,还能够根据实验背景调整判断。然而,研究中也显示人类专家的表现受限于时间、信息获取途径以及个体差异,且在面对大量复杂数据时效率不及自动化模型。与此同时,专家往往会利用搜索引擎、数据库等辅助工具进行信息核实和查证,而某些LLMs也能够通过结合检索工具实现信息补充,提升回答质量。 一个重要的发现是,LLMs在对化学知识的掌握存在着“过度自信”的倾向。模型常会以高度肯定的语气给出答案,即使这些答案错误或不完整。这种现象对模型的可信度和应用安全性构成挑战,尤其是在涉及化学安全、毒理学等敏感领域,错误信息可能带来严重后果。

相比之下,化学专家通常对自身知识边界有清晰的认知,会谨慎评估答案的可靠性。 此外,针对化学偏好判断能力的测试表明,当前的大型语言模型在模拟化学家的直觉和偏好方面仍显不足。药物设计和分子优化等领域高度仰赖专家的经验与直觉,而LLMs对此类开放式判断的表现近似随机,尚未显示出能够实现有效人机协同的潜力。这也揭示了深度学习模型在将人类复杂认知模式内化方面面临的巨大困难。 值得关注的是,模型规模通常与其表现呈正相关趋势。参数量更大、训练数据更丰富的模型在多项化学任务中表现出更高准确率。

但简单扩大规模并非万能策略,数据多样性、专业领域覆盖及模型结构优化同样关键。融合专门的化学数据库与工具辅助机制,诸如文献检索、反应规划和计算化学接口,有望显著提升模型的实用性和准确率。 在评估化学模型能力的过程中,也暴露了长期以来缺乏统一、系统的化学领域基准测试框架的问题。现有评测多偏向于分子属性预测或反应产率估计,难以全面覆盖从基础知识到复杂推理、化学直觉的多维度能力。近期发布的ChemBench作为一套包含数千道题目的综合性测试框架,涵盖了化学多个分支、知识类型与难度层级,成为评估和比较化学LLMs与人类专家的重要工具,为推动化学人工智能的标准化和透明化打下坚实基础。 伴随着技术的不断进步,LLMs和化学专家的角色定位也在发生转变。

曾经被视为背景辅助工具的语言模型,正逐步发展为化学研究中的“智能助理”和“决策合作者”。专家们开始借助这些模型进行文献综述、高通量实验设计和潜在反应路径筛选,从而节约时间、拓展思路。然而,模型输出始终需要专家的严谨审视与校验,防止错误和误导。这样的人机融合模式被广泛期待能够提升研究效率、激发创新。 教育领域也面临深刻影响。LLMs的广泛应用促使化学教学从传统的知识记忆和计算训练,转向培养更加深刻的批判性思维和实际操作能力。

教师需要设计更具挑战性、强调综合推理能力的考核内容,帮助学生掌握超越模型的独特认知优势。与此同时,学生可以将模型作为学习助理,辅助文献查找和概念理解,但也应警惕模型的局限性,避免依赖盲从。 对未来而言,打造具备更强推理能力和知识整合能力的化学专用LLMs,是化学人工智能领域的重大战略方向。结合多模态数据(如光谱图像、结构模型)、增强的分子解析功能以及可信度校准机制,能够提升模型在更复杂化学任务中的表现和安全性。同时,强化模型对于化学安全和伦理的敏感性,防范潜在的技术滥用风险,也是重要的研究议题。 综上所述,大型语言模型在化学领域展现了惊人的学习和推理潜力,部分模型已能在特定测试中超越专业化学家。

但其知识覆盖依然不完备,推理能力有限,且缺乏自我校验能力。化学专家的丰富经验和批判思维在许多复杂场景中依然不可替代。未来,化学与人工智能的协同进化,将依赖于不断优化的模型架构、系统完善的测试基准、以及更加紧密的人机协作模式。随着两者优势的有效融合,化学科学的发现和应用有望迎来质的飞跃。