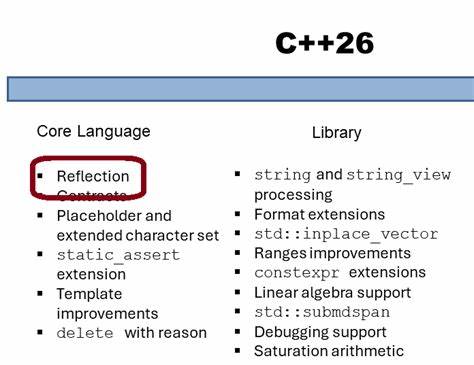

随着科技的不断发展和编程语言的进化,C++作为工业界和学术界广泛应用的高性能编程语言,始终保持着领先地位。而C++26作为下一代标准,其最为引人瞩目的特性之一莫过于首次引入的编译时反射(compile-time reflection)。这一创新技术不仅为C++带来了前所未有的灵活性和效率,也为程序员们带来了极大便利。本文将深度解读C++26的编译时反射技术,剖析其原理、应用场景及未来发展前景,帮助广大技术从业者和爱好者全面理解这场编程范式的变革。 反射作为编程语言中的重要能力,指的是程序在运行时能够自我检查和自我修改的能力。许多现代语言诸如Java、Python都早已具备丰富的反射功能,这使得程序能够动态地查询类型信息、枚举类成员、调用方法甚至动态生成代码。

然而,传统的反射往往发生在运行时,虽然灵活但容易带来性能开销和不确定性。C++26的编译时反射则突破了这一限制,让反射能力在编译阶段实现,既保证了运行时性能,又极大提升了开发效率。 编译时反射的概念意味着程序可以在编译过程中获取自身结构的信息,比如一个类的成员变量、函数或者属性名称,然后基于这些信息生成高效且类型安全的代码。举例而言,开发者可以直接通过编译时反射,将自定义的数据结构转换成JSON字符串,反之亦然,而无需手写大量重复且易错的序列化代码。这不仅减少了冗余工作,还极大地降低了程序的维护成本。 著名软件性能专家Daniel Lemire在其博客中详细介绍了通过C++26的编译时反射实现的应用实例。

他参与开发的高性能JSON库simdjson,利用这一技术实现了自动将结构体转换为JSON字符串,且转换速度接近手写硬编码。这种自动生成的代码经过编译优化后效率极高,开创了C++应用领域的全新局面。其示例中,用户只需定义结构体,如描述儿童的年龄、姓名及玩具列表,调用simdjson提供的接口即可完成JSON序列化和反序列化,极大简化了开发步骤。 除了JSON转换,C++26的编译时反射还可广泛应用于数据库操作、对象关系映射(ORM)、自动化测试以及代码生成等场景。在数据库操作方面,通过反射可实现将结构体自动映射为SQL语句,减少手工编写SQL的错误风险和工作量。Daniel Lemire展示了以User结构体为例,如何通过编译时反射自动生成插入数据库的SQL语句,包括插入字段和值的拼接。

更重要的是,这些字符串在编译时便生成完成,运行时无需额外计算,从而极大提升了程序执行效率。 这种由编译时处理带来的性能优势不可小觑。C++传统上以其接近底层的性能著称,而引入编译时反射后,既保留了这份优势,又提供了运行时元编程才有的便利性。程序员能够编写更加抽象和通用的代码库,减少样板代码,同时保持高效的执行速度。 引入编译时反射的另一个重要意义在于它促进了代码的安全性和健壮性。在动态反射中,错误通常在运行时暴露,容易引发异常与系统崩溃。

而编译时反射的操作和检查发生在编译阶段,所有潜在问题都可以提前识别,避免了运行时的意外错误,使代码更易维护和扩展。这不仅提高了软件质量,也符合现代软件工程追求持续集成和持续交付的理念。 C++26还引入了诸如“模板循环”(template for)等新特性,这些特性与编译时反射相辅相成,为元编程提供了更直观和强大的表达方式。模板循环类似于普通的for循环,但用于模板元编程,使得对类型序列或成员列表的遍历变得更加清晰简洁。结合编译时反射,程序员可以实现对类型的结构进行遍历和操作,从而生成复杂的代码逻辑。 虽然目前C++26标准仍处于制定阶段,主流编译器逐步引入这些特性的支持已有实际案例。

一些前瞻性项目如Bloomberg的Clang分支已实现了扩展语句和反射的相关功能,程序员可以通过试验这些工具,提前体验未来的编程范式。随着标准的正式发布和稳定,预计会有越来越多的库和框架引入基于编译时反射的优化设计,推动C++生态迈上新台阶。 面向未来,编译时反射不仅能够简化传统场景的开发流程,也为人工智能驱动的代码生成功能提供了有力支持。结合生成式AI,程序能够基于结构化的元信息自动生成高质量代码,实现智能化编程助手的目标。此外,编译时反射的高效性和安全性也使得嵌入式系统、游戏开发和高性能计算等领域受益匪浅。 对于广大C++程序员而言,掌握编译时反射相关技术,无疑是提升职业竞争力的重要途径。

随着时间推移,这项技术将深入日常开发,成为标准工具链中的一部分,帮助开发者专注于业务逻辑,减少重复代码,提升代码质量和运行效率。 总体来看,C++26的编译时反射是一次极具里程碑意义的创新。它不仅赋予程序员一种全新的视角去理解和操控代码结构,也为高性能计算和软件工程树立了更加科学和高效的范式。未来几年,随着标准和工具链的成熟,编译时反射必将成为推动C++语言繁荣与进步的重要引擎,助力开发者打造出更加智能、可靠和高效的软件系统。