科研复制性危机已经成为全球科学界关注的焦点。尤其在生物医学领域,研究结果的可重复性不仅关系到科学发展的稳固基础,更直接影响到医疗技术的进步和公共健康的保障。近日,一项由巴西联邦大学里约热内卢(UFRJ)发起的巴西再现性倡议(Brazilian Reproducibility Initiative)所开展的独特大规模复制研究引起了广泛关注。该项目通过多实验室合作,针对巴西境内发表的多篇生物医学研究进行了复制验证,但结果令人震惊:受测的实验中,仅有少于一半的实验结果能够被成功复制。该研究不仅揭示了巴西生物医学领域面临的科学诚信挑战,也映射出全球科学研究普遍存在的复制危机。研究团队从2019年开始,集合了超过50个研究小组、200多名科学家,形成了庞大的合作网络。

团队采用了一种创新的研究方法:选择三种在巴西生物医学研究中最常用的方法,包括细胞代谢检测、基因扩增技术以及啮齿类动物迷宫测试等,作为复制验证的入门标准。随后,他们随机筛选了1998年至2017年间符合研究方法标准、至少一半作者拥有巴西机构隶属关系的论文,发起多地点、多团队的重复实验。项目执行过程中,团队成员遇到了不少挑战。巴西正值新冠疫情肆虐,实验室资源紧张,人员流动受限。此外,不同团队在实验操作细节上的分歧亦对统一复制标准形成挑战。尽管如此,项目还成功完成了97次有效复制尝试,覆盖47个独立的实验方案。

复制结果的判定主要依据五个标准,其中包括复制实验是否能获得同向且具统计学意义的结果。令人大为震惊的是,仅有约21%的实验满足至少一半的可复制标准。更令人担忧的是,原始论文中观察到的效应大小普遍比复制实验大出60%,暗示发表成果在一定程度上高估了实验干预效应。复制危机背后的问题多种多样。部分学者指出,发表压力、对显著性结果的偏好、样本量不足以及实验设计不严密,都是导致结果难以复现的重要原因。另外,由于缺乏统一的标准和开放透明的数据共享机制,科学研究的客观性受到一定影响。

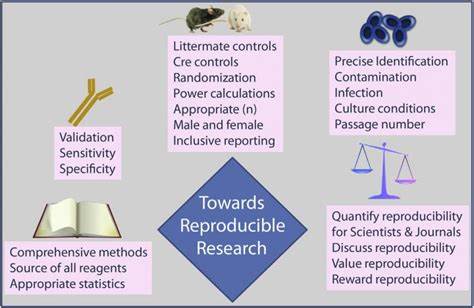

此次研究的意义不仅在于揭露了问题,更在于为巴西乃至全球生物医学研究提供了改善方向。项目协调者之一Mariana Boechat de Abreu指出,这一结果为国内科研机构和政策制定者提供了宝贵的参照,促使其思考研究评价体系、科研文化改革及资金支持策略的调整。如何提升科研可重复性?专家建议,从实验设计阶段加强统计学支持,提高样本量,推行实验预注册和透明数据共享,将显著缓解该问题。此外,科研评估体系也应去除对高影响因子发表数量的过度依赖,转而注重科研质量和透明度。生物医学领域的复杂性决定了实验复制的困难。研究对象的生物异质性、实验条件微妙差异以及技术细节的多样化,都对实验再现形成挑战。

因而,科研人员应积极推动方法学标准化并加强跨领域合作,以减少误差和系统性偏差。国内外类似的可重复性研究不断涌现。美国的一项大型复制项目曾报道,相似的复制率低于50%;而一些领域如物理学和天文学的生物医学研究则有不同表现。这表明复制危机是跨学科、全球性问题,需要科研共同体集体应对。这次巴西的生物医学复制项目不仅反映了现有科研体系的薄弱环节,也促使学术界和政策层重新审视研究质量的重要性。鼓励开放科学、强化科研伦理培训以及完善同行评审机制,或许是推动科研复现性的有效途径。

未来,科研机构可借鉴此次项目经验,建立常态化的复制验证体系,提升科研成果的可信度,从而推动科学进步和技术创新。科研复制性的提升,最终将惠及科学研究的受众——包括患者、医疗从业者与社会公众。稳定的知识基础能够促进更有效的医疗干预和疾病防控策略制定,有助于实现科技成果向社会价值的转化。综上所述,巴西生物医学研究复制项目不仅揭示了科学研究中存在的困境,也为解决这些困境提供了方向。随着全球科研环境的变化和技术手段的进步,科学家们应当携手合作,以更为严谨、开放的态度推动科学探索的可持续发展。