城市化作为人类文明的重要标志,塑造了我们的历史进程和生活方式。自3700 BC以来,全球城市的发展不仅反映了技术进步和社会组织的演变,也揭示了人类与环境之间复杂的互动关系。研究历史上的城市分布和人口变化,有助于我们理解当代城市化的特点和未来发展趋势。历史上的城市资源配置、地理位置选择及其规模变迁都深刻地影响了社会结构和生态环境。探究这些因素,能够为现今城市规划和可持续发展提供宝贵参考。六千年的城市化过程跨越了古代文明、帝国兴衰、近现代工业化等多个阶段。

最早的城市多分布于肥沃的农业区,如古代美索不达米亚、埃及和印度河流域。这些地区城市的兴起,结合了农业生产力的提升与贸易网络的扩展,推动了社会的复杂化。随着时间的推移,城市开始在地理上呈现更多样化的分布。罗马帝国、中世纪欧洲、以及亚洲的长安、京都等地的城市,成为文化、政治和经济的中心。城市规模和人口数量也随之增长,反映出政治中心化、商业发展和技术革新带来的空间扩张。珍贵的历史数据通过考古发现和文献记载被积累和整理。

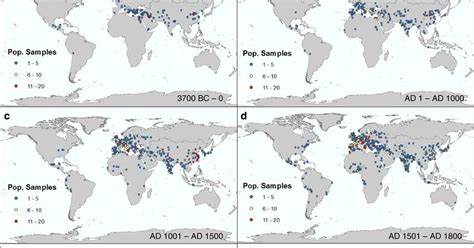

不同学者对于历史城市人口的估算,尽管方法各异,但为我们提供了重新构建古代城市空间分布的基础。通过数字化和地理编码,将历史城市的人口数据以空间形式展现,开启了对城市化演变的多维分析。该过程涉及从古代书籍、文献、考古报告中提取信息,并将城市名转化为地理坐标,这不仅解决了城市名同名异地、拼写变迁等问题,还形成了连续性的数据集,使得城市化的时空动态得以被精确追踪。一个重要发现是全球城市人口中心的移动轨迹。最初,城市人口中心位于西亚美索不达米亚地区,这是世界上最早出现城市的地区之一。随后,人口中心出现了向欧洲和亚洲其他区域的扩散,反映出经济、政治力量的转移。

跨越多个世纪,尤其是在工业革命后,城市人口中心进一步向西欧和北美洲移动。城市的规模变化也揭示了社会经济发展的多样化。古代城市人口规模较小,通常在几万至十几万之间。进入中世纪和现代,随着工业化和科技进步,出现了百万级甚至千万级的人口大都市,城市聚集度不断提升。城市的空间扩展不仅反映在人口数目增加,还在于城市边界不断向外扩散,形成了都市圈和城市群。城市化过程深刻影响自然环境。

城市建设占用土地资源,改变水文系统,影响气候和生态系统。早期城市多依赖周边农业区的资源,促进了农田的开发和管理。随着城市规模的扩大,对能源和物资的需求激增,推动了交通网络和基础设施的发展,同时也带来了环境压力和挑战。不同文明对城市的定义存在差异,这影响了人口统计和比较分析。例如,不同国家和历史时期对“城市”界定标准不一,可能基于人口数量、政治地位、行政边界等因素。这使得建立长时段、跨地域的统一数据库具有挑战性。

然而,这些多维度定义也促进了对城市复杂性的深入理解。城市场所的选择往往与自然地理优势、战略位置及经济功能密切相关。典型如水源丰富的河流流域、海港、交通枢纽等地为城市提供了发展基础。从长时段数据来看,城市兴衰往往伴随着贸易路线变迁、战争与政治变动、自然灾害等因素的影响。通过分析历史城市人口和地理位置的连续数据,可以揭示城市系统的周期性波动和长期演替规律。数据的空间化使得研究者能够应用地理信息系统(GIS)技术,进行地图制作、空间分析甚至模拟城市发展趋势。

随着数据质量和覆盖范围的提升,结合现代的统计方法和计算模型,可以更精准地还原历史城市格局及其变化过程。需要指出的是,尽管现有数据提供了珍贵的历史视角,但依然存在时空不均衡、估算误差等限制。部分时期和地区数据缺失严重,人口估算方法源于间接指标,难免存在不确定性。因此,研究者应谨慎解读数据,结合多学科证据进行综合分析。未来,随着考古发现的增多和历史文献的数字化,城市化数据将更加完善。结合现代遥感技术、人工智能等手段,将进一步提升历史城市空间研究的深度和广度。

六千年的全球城市化进程是一部复杂而宏大的历史画卷,反映了人类社会的演进和与环境的互动。空间化的历史城市人口数据不仅丰富了城市研究领域的资料体系,更为理解全球城市发展提供了基础。它有助于揭示城市与农业生产力的关系、城市集聚的动力机制及区域间相互影响。随着城市继续成为全球人口主要聚居的空间,回顾城市历史的空间轨迹,有助于洞悉城市未来发展的可能路径。总结来看,3700 BC至公元2000年的全球城市化研究,结合了历史学、地理学、考古学等多领域知识,建立了一套空间明确的城市人口数据库,为分析城市发展轨迹、城市生态影响、以及社会变迁提供了重要工具。通过这些历史数据,我们不仅领略城市变迁的宏观趋势,也更好地理解了地理环境、社会制度和文化背景如何塑造人类聚居地的过去与未来。

。