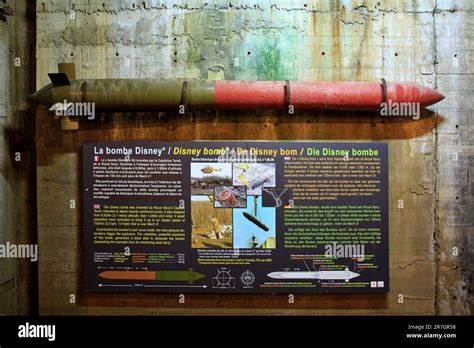

迪士尼炸弹,全称为4,500磅混凝土穿透/火箭助推炸弹,是二战晚期由英国皇家海军研发并由美国陆军航空队投入实战的一种特殊炸弹。其设计初衷是针对德军用以保护潜艇和快艇的加厚混凝土掩体,这些掩体能够有效抵御常规自由落体炸弹的攻击。迪士尼炸弹结合了火箭助推技术和空气动力学设计,使得炸弹在下降过程中获得更高的撞击速度,从而大幅提升穿透力。该炸弹的诞生不仅体现出二战期间军事技术的飞速发展,也呈现出英美两国在关键武器创新上的合作精神。 迪士尼炸弹的设计师是英国皇家海军志愿预备役军官爱德华·特雷尔上校。尽管他战前是一位律师,但其对发明创造充满热情,并在战争期间致力于研发新型武器。

受1943年美国华特迪士尼工作室制作的宣传动画电影《制胜空中力量》启发,特雷尔上校和其团队决定打造一种拥有火箭助推装置的穿透炸弹,期望通过增加撞击速度来提升炸弹穿透厚实混凝土结构的能力,因此该炸弹得名“迪士尼炸弹”。 这枚炸弹全长超过5米,重达约2,000公斤,主体直径约为28厘米。其结构分为三部分,前部是厚钢装甲砲壳包裹的装有500磅化学炸药的弹头,设计上旨在承受高速撞击而不被破坏,以实现深入目标内部后爆炸。中段包含十九具三英寸火箭发动机,采用无烟火药燃料。尾部则配备有用于控制点火的电子装置,电子发电机借助炸弹下降时的气流转子提供动力。整个炸弹尾部还装有六枚小型安定翼确保飞行稳定。

释放时,炸弹先从20,000英尺高空自由下落,约30秒后,当炸弹下降至5,000英尺高度时,火箭发动机点火,燃烧时间约三秒,提升炸弹下落速度约每秒91米,使撞击速度达到约990英里每小时,相较同类炸弹,如兰开斯特轰炸机投掷的“地震者”炸弹的750英里每小时显著提升。该高速撞击配合长细的形状,大大增加了炸弹对厚重混凝土的穿透能力。实验证明,迪士尼炸弹能穿透约4.9米厚的混凝土,具备极强的毁伤能力。 迪士尼炸弹的制造由英国维克斯·阿姆斯特朗公司承担。虽然为英国设计,其实际使用却主要是在美国陆军航空队手中,以波音B-17“空中堡垒”重型轰炸机搭载,由于体积较大,需外挂于机翼下方发射。该型号炸弹不能装入B-17的机腹弹仓,因此外挂投放增加了飞行阻力与操作要求。

美国应英国皇家海军邀请,配合研发和实战测试,形成了有效的盟军技术协作。 迪士尼炸弹的实际战斗应用始于1945年初,主要目标是欧洲战略要地及德军沿海舰艇掩体。在荷兰伊姆霍芬港,迪士尼炸弹被用以攻击被称为“快速艇掩体”的坚固混凝土掩体,该地点停泊着德军的快速鱼雷艇,对盟军航运构成威胁。该建筑混凝土顶板厚度达3至3.7米且分层设计极为坚硬。尽管迪士尼炸弹几次投掷中命中率并不高,并且当时掩体内并无舰艇停泊,炸弹发挥了良好的穿透效果,展示了其设计初衷的成功。 1945年3月,迪士尼炸弹参与了对德国卑尔根附近瓦伦丁潜艇工厂的轰炸。

瓦伦丁是纳粹德国即将建成的超级潜艇装配厂,掩体顶棚厚达4.5米,有多重加固层。虽然英军此前已投放过更大型的“大地震者”炸弹对其顶部进行破坏,但掩体内部仍保持结构完整。迪士尼炸弹的火箭助推设计提供了高超的撞击速度,理论上能造成更深层的破坏,但由于投掷时的精准度受限,攻击效果未能达到全部预期,且单颗炸弹的爆炸威力有限,需要大量命中才能摧毁庞大的掩体内部设施。 炸弹部署虽具创新,但由于需要高空精准释放结合火箭助推,操作复杂,命中率和可靠性成为限制因素。实战中发现火箭点火装置存在约三成以上的失效率,部分炸弹因外壳缺陷在撞击时破裂,降低了作战效果。此外,战场压制防护屋顶的厚重混凝土层再加上角度撞击,使任务难度进一步提高。

即便如此,迪士尼炸弹的设计理念为后来的抗加固目标武器提供了宝贵经验。 战后,迪士尼炸弹还参与了多项英美联合的“鲁比计划”,对战时遗留的德国坚固掩体进行了静态爆破测试。测试中表明,炸弹能够穿透混凝土厚度接近5米,在相关专家评估中,炸弹的穿透性能符合或超越当时大部分同类炸弹,但其火箭点火的不可靠性和爆破威力不足的问题仍然存在。项目最终建议设计更加先进的穿甲炸弹,融合火箭助推技术以进一步提升穿透力。 迪士尼炸弹作为二战中少有的装备火箭助推系统的航空炸弹,在技术上具备划时代的意义。它的出现推动了贯甲炸弹设计向高速度、高密度和高精度方向发展,其“长细形状”、“高撞击速度”和“精密控制点火”思想显著影响了后续军事武器的研发。

该武器虽然在作战中表现有限,但折射出盟军对突破坚固掩体战场防御的迫切需求和不断创新的攻坚思路。 如今,迪士尼炸弹更多作为军事历史中独特一页被研究和展示。其设计和应用经验对现代深掩体攻击武器和火箭助推弹药依旧有借鉴价值。通过对迪士尼炸弹的深入了解,我们不仅见证了二战航空炸弹技术的进步,更能体会到战争压力下科技创新与国际合作的重要性。