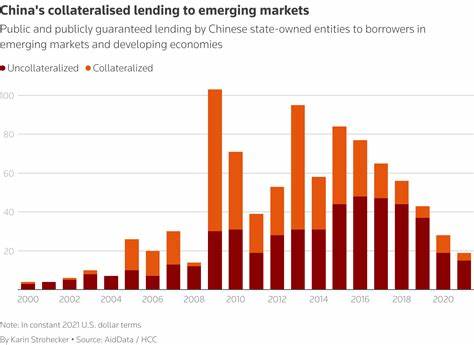

近年来,中国作为全球最大的发展中国家贷款方,其对低收入和中等收入国家的贷款总额已达数千亿美元,这不仅改变了国际金融格局,也对借款国的经济发展与财政管理带来了深远影响。根据多方联合研究报告,中国倾向于通过借款国的商品出口收入和受限的托管账户现金作为贷款担保,这种做法被指出正在限制新兴经济体有效管理财务的能力。 中国的贷款项目涵盖基础设施建设和各类发展计划,这对受援国的经济增长发挥了积极推动作用。然而,贷款条款中经常包含严格的担保要求,尤其是以受援国的商品出口收入作为偿还贷款的保证金,例如石油、矿产等关键资源的出口收益被锁定在中国控制的银行账户中。这使得这些资金无法流入借款国财政系统,显著削弱当地政府对资金的调配和使用能力。 研究指出,这种“收入封锁”机制,中长期内可能导致借款国财政空间受限,难以灵活应对经济波动与突发财政需求。

同时,受限账户的资金安全感降低政府对债务的监控透明度,增加财政管理风险。此外,这种资金流控制方式限制了借款国获得无担保债务的能力,使其更加依赖中国提供的有担保贷款,形成潜在的债务陷阱。 国际货币基金组织和世界银行均曾对这类担保贷款的监管风险提出警告,强调其可能加剧借款国的债务负担,限制财政自主权与未来融资渠道,导致经济脆弱性上升。部分专家认为,中国在提供贷款的同时,逐渐通过资金控制手段增强对借款国经济政策的影响力,事实上形成了一种新的“债务外交”策略。 与此同时,这种贷款模式也反映了中国金融体系对于风险管理的谨慎态度。通过掌握借款方主要的收入渠道,中国能够较好保障贷款回收,降低违约风险。

对于中国而言,这既是发展对外经济合作的策略选择,也是维护金融安全的必要措施。 尽管如此,借款国面临的财政自主权受限问题不容忽视。资金被封锁于海外账户,意味着本应优先用于公共服务和经济发展的资源被束缚,影响民生项目和社会基础设施的持续推进。此外,资金的不透明和受控制状况,也降低了国内财政监管和公众问责的有效性。 更广泛来看,这种资金控制与债务安排的趋势反映了全球发展贷款的新变局。中国与传统多边金融机构的贷款模式迥异,强调贷款安全的同时,也带来了政治经济层面的深刻影响。

新兴经济体在享受资金支持的同时,不得不应对治理复杂性与财政灵活性的显著挑战。 未来,借款国如何在获得必要资金支持与维护财政自主权之间找到平衡,将是一个关键命题。多边机构和国际社会的角色同样重要,需加强对贷款实施的监督与规范,防止借款国陷入不可持续的债务负担与财政困境。 在这一背景下,提升借款国财政管理能力,加强资金透明度与问责机制显得尤为重要。只有通过有效的政策协调与国际合作,才有可能实现发展资金的可持续利用,促进借款国经济健康快速发展,避免债务风险的积累与扩大。 总体来看,中国的贷款担保机制尽管在保障资本安全方面发挥了作用,但对于发展中国家的财政自主权和经济治理能力带来了实质性挑战。

深入理解这一现象及其潜在风险,对推动全球经济公平与稳定具有重要现实意义。借款国、贷款国及全球金融治理者需共同努力,推进更为公平透明的国际贷款体系,确保发展资金真正转化为促进经济增长和社会进步的动力。