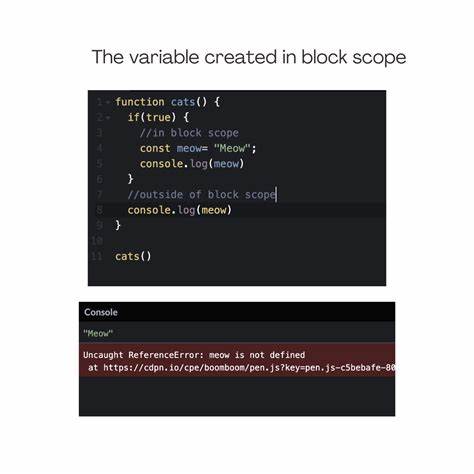

在现代JavaScript开发生态中,代码打包与优化一直是提升性能和加载速度的关键环节。其中,作用域提升(scope hoisting)作为一种重要的优化手段,曾被广泛认为能够显著减少代码运行时的开销和包体积。然而,随着代码复杂度的提升以及多入口和代码分割的普及,作用域提升的缺陷逐渐暴露,给开发者带来了不少困扰和挑战。 作用域提升的核心思想是将多个模块的顶层作用域合并为一个单一的作用域,从而避免传统模块机制中为每个模块创建独立函数包装带来的额外开销。以一个简单的模块导入场景为例,当一个模块导入另一个模块的函数时,传统打包方案通常会将每个模块封装成函数,利用导入导出的接口进行调用,这样会生成较大的包体且存在一定的性能瓶颈。通过作用域提升,编译器直接将所有模块代码顺序拼接到同一个顶层作用域中,避免了函数包装和运行时的间接调用,大大提升了打包效率和代码执行速度。

Rollup作为作用域提升的先行者,在无代码拆分的场景下表现尤为出色。它将所有模块代码合并,重命名可能产生冲突的顶层变量,确保代码无缝衔接且运行时几乎零开销。这种打包策略对于打包小型库或者单一入口的项目尤为便利,能够实现极致的代码简洁与性能优化。 但是,一旦引入代码拆分,即将项目拆分为多个逻辑独立且能够被动态加载的模块,作用域提升带来的优势便开始减弱甚至出现功能性缺陷。在多入口场景下,多个入口共享依赖库时,打包工具通常会将公共依赖拆分成独立的共享包,以最大限度地减少重复代码,提升缓存利用率。然而,这却与作用域提升的根本假设产生了冲突——即所有模块代码都在同一作用域线性顺序中执行。

举一个具体的例子,假设两个入口文件分别导入两个不同但共享的模块,且这些共享模块中存在依赖副作用或者顺序执行的代码块。如果将共享模块拆分到单独的包中并且进行作用域提升拼接,执行顺序便无法按预期的模块导入顺序排列,导致副作用无法正确发生,结果输出的行为与未打包状态不符。这种执行顺序的偏差是作用域提升机制在代码分割场景中常见且严重的问题。 此外,JavaScript模块不仅仅是函数和变量的集合,它们还可能包含全局状态的更改、函数调用以及其他副作用,这些副作用在模块加载顺序上具有很强的敏感性。打包过程若对模块执行顺序处理不当,就可能引发难以察觉的逻辑错误,影响程序稳定性和用户体验。 为了解决副作用与执行顺序问题,许多现代打包工具采取了将模块封装成函数的策略,即每个模块通过函数进行包装,按需求手动调用执行,动态控制执行顺序。

这种方式虽然牺牲了部分作用域提升带来的性能优势,但极大提升了模块的隔离性和执行顺序的可控性,确保了功能正确性。Parcel即采用了类似策略,只有在不可避免的情况下才尝试作用域提升,这在大型项目中虽然导致大多数模块仍需包装函数,但保证了代码行为的可预测性。 另一个不容忽视的问题在于作用域提升破坏了函数内部的this绑定。在未打包的模块中,导出的函数作为模块对象的属性调用,其内部的this天然指向模块对象本身。然而,经作用域提升后,这些函数往往作为独立函数被调用,this变成了undefined(严格模式下),从而导致依赖this的函数逻辑异常。该问题在Rollup、ESBuild、Parcel甚至Webpack等主流打包工具中均被广泛确认。

更复杂的是,涉及模块的重导出时,this绑定的语义应随重导出模块而变化,而作用域提升下的函数调用顺序和上下文调用对象通常无法准确反映这一层级关系,也使得重导出模块的行为不可预估,进一步增加了调试难度和潜在缺陷。 那么,作用域提升到底是否值得继续推广?在过去的年代,考虑到打包工具的有限功能和运行时性能瓶颈,作用域提升确实为诸如Rollup等工具构建了明显竞争优势,也让小型项目和库的打包质量得以显著提升。然而,随着前端应用规模扩大和功能复杂性激增,代码拆分、多入口以及动态加载已经成为常态,作用域提升的极端优化策略反而增添了复杂度和不稳定性,其边际收益明显减小。 与作用域提升初衷相辅相成的树摇(tree shaking)技术本质上旨在消除无用代码,理论上通过静态分析作用域内变量引用实现优异的代码剪枝。然而,现代打包器自身能力增强,能够即使在模块封装状态下精确追踪依赖关系并有效剪除无用代码,使得作用域提升在树摇方面的传统贡献渐趋一般。 此外,在运行时性能方面,早期研究曾指出单独函数包装模块的调用开销和对象属性访问可能带来一定性能不及作用域提升,然而,随着现代JavaScript引擎的持续优化,该差距不断缩小。

而且,基于需求按需懒加载和模块调用时机的优化,动态执行函数包装反而在部分场景下提升了性能表现和用户体验,体现了现实应用不同于理论的复杂性。 面向未来,许多主流打包工具正在尝试灵活平衡作用域提升及模块函数封装之间的性能与正确性。Webpack的模块连接(module concatenation)机制即是一种折衷,它允许在满足条件的模块集合中实施部分作用域提升,其他情况则仍采用模块函数封装,以保证稳定性和执行正确性。该方案整体上较为务实,也是当前较为推荐的方向。 总结来看,作用域提升作为一种大胆的代码优化手段,其优势在于减小包体积并提升捆绑后代码的执行效率,但在面对复杂的代码拆分和副作用管理场景时暴露出不可忽视的问题。模块函数包裹虽带来一定开销,却提供了更高的灵活性和代码执行的可控性。

因此,针对当下多入口、多拆分的应用场景,拥抱模块隔离和动态执行的策略更为实际和稳妥。 作为开发者,应根据项目规模和架构需求合理选择打包策略,权衡作用域提升带来的性能收益与潜在风险。关注打包工具的最新动态和最佳实践,适时调整配置和优化方式,确保代码既高效又可靠。未来前端打包技术的不断演进,无疑会在这两者之间找到更优雅的平衡点,更好地服务于复杂多变的开发需求和性能诉求。