在互联网飞速发展的今天,很多早期的网页设计元素已经被现代技术所取代,其中HTML中的<blink>和<marquee>标签便是两个极具代表性的历史符号。虽然这两个标签早已退出了主流浏览器的支持名单,但它们曾在1990年代的网页设计中占据重要地位,成为那个时代奇特而又标志性的视觉符号。回顾这两个标签不仅是对过去网络文化的缅怀,也对理解网页设计的演变和未来方向提供了深刻启示。<blink>标签的诞生可以追溯到1995年,当时Netscape Navigator 2.0浏览器中首次加入了它的支持。这个标签使得网页中的文字能够闪烁,吸引用户的眼球。虽然它最初是一个工程师在饮酒时的一句玩笑引发的创意,但随后被纳入浏览器。

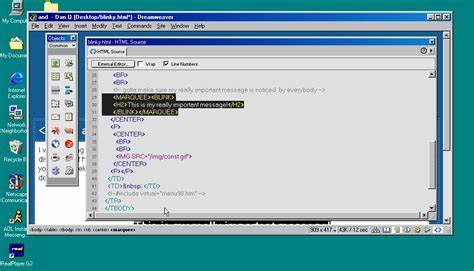

这一功能在视觉上非常引人注目,尤其适用于强调网页上的某些信息,比如“最新更新”等内容。不过它的实际效果被许多使用者认为是令人不适的,甚至造成视觉疲劳,因此逐渐被视为“笑柄”和“设计上的反模式”。与之相比,微软在同一年推出的Internet Explorer 2.0浏览器则带来了另一个创新标签——<marquee>。与blink的闪烁效果不同,marquee实现了文本自动滚动或来回移动的动画效果。更为灵活的是,marquee具有多种属性,允许开发者控制滚动的方向、速度以及循环模式,显著增强了视觉表现力。虽然这种动画效果被许多人批评为导致网页混乱且难以阅读,但它仍成功赢得了不少早期互联网用户的青睐。

值得注意的是,曾经有一段时间,网页设计师会将<blink>标签嵌套在<marquee>标签内,以同时发挥两者的特性,达到双重动画效果:Netscape用户可以看到闪烁的文字,而IE用户则见到滚动内容。这种做法符合网络的兼容性原则,即使浏览器不能识别某些标签,也能保证内容的可读性,体现了当时网络设计中的渐进增强理念。虽然<blink>和<marquee>曾经极富盛名,但随着网页设计理念的成熟和用户体验的提升,它们逐渐被CSS动画、JavaScript动态效果等更先进、灵活的技术取代。尤其是<blink>,几乎被所有现代浏览器废弃,而<marquee>则像几个幸存的“活化石”,在部分浏览器中依然保留了支持,不过官方都已建议避免使用这类非标准的标签。技术的发展让网页设计更加注重可访问性和用户感受,例如现在广泛推崇的无障碍设计理念,明确反对利用闪烁或快速移动的文字来吸引注意,因为这可能会影响部分用户的观看体验甚至健康。回顾<blink>和<marquee>,从广义上看,它们体现了网页自由创新的早期精神。

在互联网初期,开发者尝试用各种新颖手段吸引用户,使他们的网页与众不同。尽管那些视觉效果在今天看来有些刺眼甚至令人不悦,但它们无疑丰富了互联网的表现形式,并催生出了后续更加成熟的动态网页设计技术。这两种标签也让人们意识到用户体验与设计风格之间的平衡之重要。站在现代网页设计的角度,这段历史提醒开发者注重技术的合理运用,避免因盲目追求炫目效果而牺牲可读性和用户舒适度。同时,HTML标准的严格化和Web开放组织的规范制定,也促成了网络环境的规范与健康发展。最终,<blink>和<marquee>成为网络历史上的“奇趣遗产”,它们的故事被留存在一代人的记忆中,也成为新生代开发者学习网络发展变迁的有趣教材。

通过了解它们诞生的背景、使用的盛衰,以及被替代的过程,可以帮助设计者们更好地借鉴过去、规划未来。尽管这些标签本身已经不适合现阶段的网页应用,但它们促使了更丰富、多样的网页表现形式,并推动了网页交互设计朝向更加人性化、易用的方向演进。如今,有些网页爱好者甚至尝试用纯CSS重新实现<blink>的效果,以致敬那个网络快速发展且富有创造力的时代。这样的怀旧行为不仅反映了人们对于互联网早期文化的喜爱,也激发了现代技术与传统元素结合的创新潜力。总结而言,<blink>和<marquee>是互联网发展初期的标志性符号,它们的存在和演变反映了技术进步与用户需求变化的深刻联系。理解这段历史有助于设计师和开发者在未来的工作中,更加注重兼顾美观与功能,实现真正意义上的用户友好型设计。

从狂热的视觉表现到理性的设计标准,网络世界的每一步都铭刻着不断创新与取舍的瞬间,而这正是推动互联网不断向前的动力源泉。