在数字时代,互联网已经成为全球信息交流的主战场。匿名账户作为网络空间的重要组成部分,享有表达自由的同时,也引发了诸多争议。是否应允许匿名账户在社交平台上实现病毒式传播,成为当前信息时代亟需解决的难题。匿名身份的保护促进了多样化的言论表达,尤其是在政治高压或监管严格的地区,匿名象征着发声的安全港。然而,匿名也如双刃剑,既为弱势群体提供了述说的渠道,也被恶意分子利用来传播虚假信息、造谣诽谤,甚至制造社会混乱。病毒式传播的特性是其信息能够在短时间内迅速扩散,影响广泛。

这种快速扩散的能力,使得内容的质量和真实性直接关系到社会的稳定和公众的信任度。匿名账户如果没有相应的监管,很可能成为假新闻和恶意信息的温床。言论自由是现代民主社会的基石,匿名给人们提供了不受压力和恐惧的发言空间。但与此同时,完全没有责任和追责机制的匿名自由,可能让网络空间陷入无法控制的混乱。一些人在匿名保护下发布极端言论,甚至煽动暴力,导致现实中的社会问题加剧。互联网治理专家指出,民主的根本在于“有责任的表达”,这与历史上民主政治中重视公开和身份认证的传统相呼应。

古希腊公民议事制度、现代国会辩论乃至美国独立宣言签署者的公开身份,都是言论背后承担风险和责任的体现。相比之下,当前网络匿名往往让发言者无需承担现实后果,从而破坏了公共讨论的健康生态。此外,虚假账户广泛存在,配合自动化的机器人操作,可以操纵舆论趋势,影响市场波动甚至政治走向。社交平台的算法偏向于放大能够快速引发用户互动的内容,这无形中助长了令人担忧的虚假信息传播速度。如何在保障言论自由和防止滥用之间取得平衡,已成为社会共识中的重大课题。有观点认为,匿名虽然重要,但不该无限制地获得公共广场的传播权利。

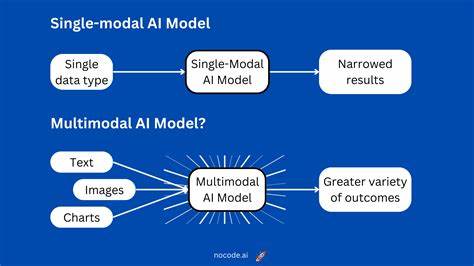

可以设想一种“阶梯式”言论权限机制:保留匿名私人交流的自由,但当用户希望其内容大范围传播时,需要实名验证,承担相应责任。这类似金融机构要求客户身份认证的做法,既非限制自由,也防范了风险。一些国家和地区已经开始探索实名认证或身份验证的监管措施,试图以技术手段提高网络账号的真实性,遏制虚假信息泛滥。虽然这涉及隐私权保护等复杂的伦理问题,但其中的合理性在于,社会为网络空间健康付出的代价不容忽视。技术发展同样为解决问题提供了可能。人工智能和大数据分析有望在保护用户隐私的前提下,识别恶意内容和虚假账户,动态调控信息的传播范围和方式。

同时,公众信息素养的提升也是关键。网络用户需具备辨别真伪的能力,摒弃盲目传播未经确认的信息,共同维护网络生态的清朗环境。综上所述,匿名账户作为互联网多元文化的体现,理应受到一定程度的保护,但其享有的大规模传播权利不应被无限放任。只有在言论自由与责任追踪之间寻求合理平衡,互联网才可能成为健康、有序的公共讨论场所。社会各界需共同努力,推动制度创新与技术革新,兼顾开放性与安全性,确保数字民主环境的可持续发展。