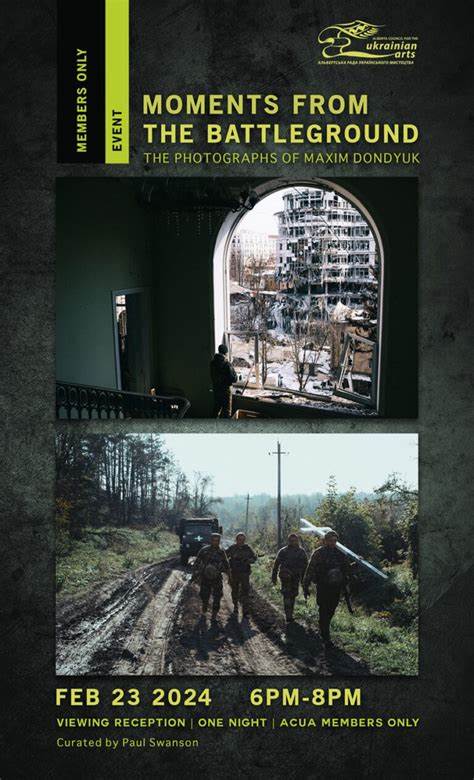

马克西姆·东迪克,1983年出生于乌克兰,是一位以研究为基础的摄影师和艺术家。他通过结合实地考察、历史研究与个人反思,利用摄影、视频、文字和档案材料,生动地记录了乌克兰与俄罗斯之间持续多年的冲突。他的作品不仅反映了战争的破坏性,更深刻揭示了历史与记忆对人类感知和社会发展的持久影响。马克西姆的摄影生涯因2022年荣获著名的W. Eugene Smith人文摄影奖而备受瞩目。他的杰出成就还包括在Lucie奖中被评为国际年度摄影师,成为Prix Pictet摄影奖的最终入围者。这些殊荣不仅证明了他作品的艺术价值,也彰显了他在记录战争题材中坚持追求视觉真实与情感深度的独特风格。

马克西姆的作品被世界诸多知名美术馆和博物馆收藏和展出,例如巴黎现代艺术博物馆、伦敦萨默塞特宫、罗马MAXXI国家21世纪艺术博物馆、布达佩斯的卢西之家、日内瓦国际红十字与红新月博物馆以及法国科西嘉岛的L’Arsenal美术馆。他的作品广泛展出提高了国际社会对于乌克兰冲突的关注,激发了全球观众对战争人道主义危机的深刻思考。在接受采访时,马克西姆谈及与W. Eugene Smith的联系时表示,尽管时代不同,但两人都面临着记录沉重、不易被公众接受的故事时的巨大挑战。他提到,许多关于战争的真实画面因过于残酷,杂志社拒绝刊登。例如,他拍摄的一组军事医院影像便因内容“过于严酷”而无法出版。在当今新闻快速更迭的环境中,持久关注和深入报道困境尤为突出。

马克西姆坦言,纪录摄影正逐渐走向衰退,职业摄影师难以通过纪实摄影获得生计保障,这使得他的创作与史密斯的坚持有着相似的精神脉络。马克西姆的摄影事业不仅仅是一个职业选择,更是一种使命感的体现。自2014年乌克兰革命及克里米亚被占以来,他便开始积极记录这一系列事件。特别是在伊洛瓦伊斯克战役中,乌军被包围的惨烈场面成为其拍摄的焦点。他与军事人员建立了深厚的信任关系,这让他能够进入战争最前线,捕捉难以见诸报端的真实瞬间。然而,许多画面因伦理和安全考量,未能向公众公开,彰显了纪录战争秩序与发布的复杂关系。

马克西姆并不将自己视为传统意义上的编辑摄影师,他强调自己的作品更多是出于对祖国的责任感和情感的记录,而非纯粹为媒体服务的委托任务。他选择留在乌克兰,以亲历者的身份面对战争,而非短暂的战地来客。战争的创伤亲身经历极大地改变了他的世界观和创作理念。他失去了家乡,家人沦为难民,自己曾数次受伤,许多挚友在战斗中牺牲。对于他而言,摄影不再是一种抽象的职业,而是连接生命与记忆的载体。因此,他坚定地表示,客观中立的“客观性”在战争摄影中是一种虚假幻觉。

真正的战争摄影是带有主观情感的,是战士、民众和普通人的痛苦与挣扎的见证。马克西姆不认同那些冷漠旁观的态度,他坦言自己站在战争受害方立场,表达的是一种人性的关怀与民族的情感。对于如何将战争图像传播给更广泛的社会和国际公众,马克西姆采取了比较克制的方式。他没有倾向于大规模媒体投放,而是通过个人网站、摄影书籍以及展览来呈现。他认为这不仅是记录,也是对历史的保存和审视。绝大多数作品尚未公开,期望通过更深度的呈现方式让观众与作品建立情感共鸣。

与许多依赖社交媒体和新闻发布的现代摄影师不同,马克西姆并不积极营销自己,他相信,真正的影像会自己找到愿意倾听的人。马克西姆对那些短时间内“跳入”战区拍摄的外国摄影记者持批判态度。他指出,这类摄影师往往缺乏语言、文化背景和历史的深入理解,只停留在表层的视觉冲击,因此无法捕捉到战争的本质和人的内心世界。他用“战争旅游”来形容这种浅尝辄止的行为,强调只有当地摄影师才能真正感知战争的深度和复杂性。马克西姆也明确表示,他无意去拍摄其他国家的战争,因为对他来说,记录自己国家的苦难已有沉重的使命和责任。通过马克西姆·东迪克的镜头,我们看到了一个不为外人熟知的战争真相,那些被炮火轰炸摧毁的城镇,那些无助逃亡的平民,以及士兵们在前线的坚守与哀伤。

他的作品超越了新闻的即时性,成为对战争记忆的永恒见证。马克西姆的故事告诉我们,战争摄影不仅仅是美学创作,更是一场关乎生命、历史与正义的艰难旅程。他用摄影肩负起一个公民的良知,记录着乌克兰人民在动荡年代的血泪与坚忍。未来,他计划持续通过图书和展览将未曾公开的影像呈现给世界,将乌克兰的故事带入更多人的视野。马克西姆·东迪克的镜头是乌克兰战争历史的重要见证,也是人类对战争与和平深刻反思的视觉历史资料。在全球纷扰不断的当代社会,他的工作激励着更多人关注战争背后的平民疾苦,呼吁和平与正义的力量。

。