去中心化金融(DeFi)曾是区块链技术的耀眼明珠,依托于以太坊等公链的强大组合性,创造出了前所未有的金融创新。然而,随着多个区块链和侧链的快速涌现,DeFi的流动性从单一链上生态拆解成了众多孤立的碎片,给其核心优势带来了严峻挑战。多链未来在为DeFi带来扩展性的同时,也可能埋下潜在隐患,甚至导致DeFi的优势逐步消失。探讨这一复杂局面和未来出路,对行业参与者和投资者尤为关键。去中心化金融的魅力在于其协议间的无缝组合与流动性深度,这使得用户能够方便地借贷、交易与投资各类资产。过去,几乎所有DeFi项目都依托于以太坊主网,丰富的流动性池和标准化的合约接口使得不同协议能彼此连接,形成一个紧密协作的生态系统。

然而,多链现实正日益打破这一整合。如今,DeFi协议扩展至十多甚至数十条区块链与Rollup,例如Aave已部署到17条链上,Pendle活跃于11条链。虽然这为用户带来了选择和扩容,但同时也造成了流动性碎片,造成市场流动性稀缺、滑点增大,用户体验下降。每条链上的资金池相对独立,缺少跨链资金流动能力,导致很多经济激励机制逐渐失效。与以太坊主网运行流畅、资金丰富的环境相比,分散流动性降低了协议运行效率和吸引力,甚至让原本成熟的经济模型在其他链上难以复刻成功。多链的兴起源于对传统以太坊扩展瓶颈的应对,表面看是必要的进化。

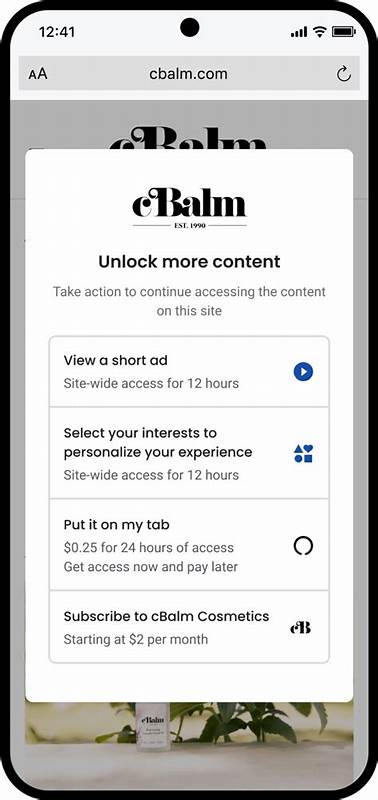

然而,若缺少完善的跨链基础设施,DeFi的核心优势组合性将被削弱。用户在多链中需要频繁切换钱包,处理不同链上的原生代币,使用桥接服务跨链转移资产。尽管这些被视为用户体验上的“摩擦”,但这只是表象,更深层次的问题是缺乏统一的执行层,使得跨链操作无法原子化完成。用户往往面临着复杂的操作流程、价格差异和结果不确定性。桥接平台和跨链交换解决方案虽有所突破,但因各链流动池相对孤立和激励机制重复,资本利用率低下且策略组合复杂度高。区块链本身设计上并不支持跨链原子操作,链间状态不同步,这带来了根本性的技术瓶颈。

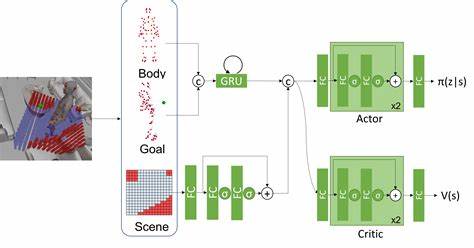

但业界出现了以“意图驱动”架构为核心的创新基础设施试图破解这一难题。意图驱动的执行体系利用类似ERC-7683的标准,实现交易指令的统一表达与跨链完成。用户只需表达“意图”如兑换、存款或策略调用,由智能的执行者(被称为“solvers”)利用自身资金和逻辑,在多条链上同步执行相关操作,从而简化用户交互并提升执行效率。这种“隐形桥接”机制不要求所有链必须统一标准,而是通过路由和策略,为用户创建近似原子化的跨链操作体验。这样,用户在Solana链发起操作,可以顺利触达Arbitrum上的金融产品,同时兼顾链上生态的本土优势。这样的架构避免了传统桥接带来的多次资产包装和拆解过程,大幅提升了跨链组合性与资金效率。

多链环境已成为DeFi运行的现实形态,而要让DeFi不被流动性碎片化拖累,基础设施层面的创新是必由之路。如何提升跨链流动性的密度和易用性,是当前DeFi面临的重大课题。如果无法有效解决这一问题,DeFi将面临流动性稀释、激励削弱和协议效用下降的渐进性衰退风险。多链并非理论构想,而是金融生态的未来趋势。但网络碎片化带来的却是对设计理念的深刻挑战。流动性从单一市场分散至多条链,如何保持协议间的联动和优化用户体验,是。

DeFi能否轻松跨越这些障碍,取决于生态圈对基础设施层面的支持与突破。意图驱动的基础设施和solvers执行者的出现,为构建跨链协同的DeFi生态提供了现实可能。这里的关键不在于强制全链统一标准,而是用智能的执行层模拟链间的同步体验,让生态各方在差异中协同共赢。这样的设计蕴含强大的韧性和适应性,有望护航DeFi进入真正多链且高效的新时代。未来,多链DeFi将不仅仅是基于单一链的冷复制,而是多体系生态在流动性、策略、用户体验上深度整合与协作的全新形态。区块链行业的技术开发者、协议设计师和用户,需要积极拥抱这种复杂而不完美的多链格局,推动技术及标准的不断迭代。

只有解决了流动性碎片化和组合性缺失的根本问题,DeFi才能完成其从以太坊主网到多链世界的华丽转身。否则,多链时代可能在拯救DeFi的同时,也埋葬了它曾经的革命性优势。展望未来,伴随跨链通信协议的成熟和意图架构的广泛应用,DeFi有望重拾组合性和流动性优势,实现更广泛的金融创新和普惠。这一过程,必将重新定义加密资产生态的边界,推动区块链金融迈向更高的智能化和融合水平。