在全球对于可持续能源和电动交通工具的需求日益增长之际,欧洲的科研团队近日展示了一款新型固态电池原型,其能量密度达到了惊人的1,070瓦时每升(Wh/L)。这一突破在电池技术领域掀起轩然大波,为未来的电动汽车和其他储能设备的开发提供了新的可能性。 近年来,随着电动汽车市场的快速发展,传统锂离子电池的局限性愈加明显。尽管锂离子电池技术已经取得了显著的进步,但其能量密度和安全性仍然是制约其广泛应用的重要因素。研究人员一直在寻求新材料和新技术,以实现更高的能量密度、更好的安全性以及更长的使用寿命。 此次由名为“SOLiDIFY”的欧盟科研联盟开发的固态电池正是这种努力的结晶。

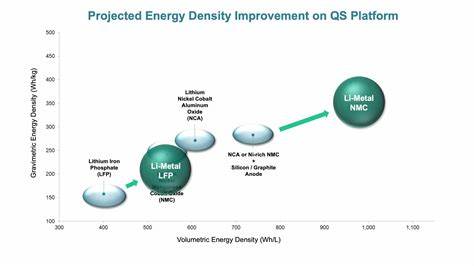

该联盟由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成,致力于推动固态电池技术的发展。研究人员表示,这款固态电池使用了新型的固态电解质材料,这种材料不仅具有更高的导电性,还能够在更广泛的温度范围内稳定工作,从而提升了电池的整体性能。 与目前市场上的锂离子电池相比,这款固态电池在能量密度上提高了20%。当前,市面上主流的锂离子电池的能量密度通常在800 Wh/L左右,而这款新型电池的问世意味着电动汽车能够在不增加重量或体积的情况下,获得更长的续航里程。这一进展不仅将会提升电动汽车的市场竞争力,也为用户提供了更好的使用体验。 此外,固态电池还在安全性方面表现出色。

锂离子电池在高温环境下容易发生热失控,存在着起火和爆炸的风险。而固态电池由于采用了固态电解质,消除了电解液泄漏的问题,因此其安全性大大提高。这种技术的进步将使电动汽车在复杂驾驶环境中的表现更加可靠,也将增强消费者的信心。 除了汽车制造领域,这项新技术在其他领域的应用前景也让人期待。例如,固态电池在移动设备中也有着广泛的应用潜力。随着智能手机、平板电脑等便携设备对电池性能要求的提高,固态电池能够提供更长的使用时间和更快的充电速度,迎合了市场的需求。

尽管固态电池的商业化应用仍面临一些挑战,例如生产成本较高、生产工艺尚需完善等,但这项新技术的问世无疑为电池行业带来了新的希望。研究人员表示,未来几年的重点将是优化生产工艺,提高产量,降低成本,以实现规模化生产。 然而,固态电池的研发并非一帆风顺。早在几十年前,科学家们就开始探索固态电池的可能性,但由于材料问题和生产技术的限制,该技术一直未能实现商业化。如今,随着纳米技术、材料科学和化学工程的进步,科研人员终于能够克服这些难题,使固态电池的研发进入了一个新的阶段。 在全球范围内,对于固态电池的研发投资也在不断增加。

各大汽车制造商、科技公司以及创业公司纷纷加入到这一领域的竞争中。比如,特斯拉、丰田、宝马等知名企业都在加紧推进固态电池的研发工作,力求在未来的电池电动市场中占得先机。 要想成功推出新一代固态电池,除了技术上的突破,还需要政策层面的支持。各国政府在推动可再生能源和电动车发展的背景下,应加强对新兴电池技术的研发和应用的支持力度,包括资金投入、税收优惠及相关法规的制定等。这将为电池技术的持续创新和产业化发展提供良好的环境。 总体来看,欧洲研究团队推出的固态电池以其高达1,070 Wh/L的能量密度,标志着电池技术的一次重大突破。

这不仅为电动汽车的续航提供了新解决方案,也为各类设备的电源需求带来了新的契机。未来,随着技术的不断成熟和推广,我们有理由相信,固态电池将在更广泛的领域中发挥重要作用,助力全球的能源转型,推动可持续发展目标的实现。