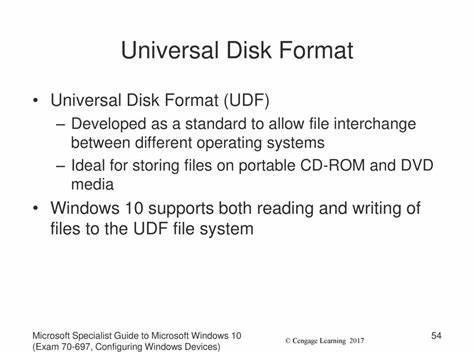

通用磁盘格式(Universal Disk Format,简称UDF)作为一种被广泛用于光盘和可移动存储介质的文件系统,旨在实现跨平台的数据读取与写入。自其诞生之初,UDF便被设计为替代传统的ISO 9660格式,支持更大的文件和目录结构,满足多媒体以及大型数据存储的需求。然而,在实际应用中,UDF表现出的兼容性和稳定性问题令不少用户和技术专家感到困惑,甚至衍生出“dumpster fire”(意为“灾难现场”)等激烈评价。本文将深入剖析UDF在主要操作系统上的表现,探讨其技术瓶颈以及用户面临的各种挑战。首先,理解UDF文件系统的设计初衷至关重要。UDF诞生于光盘记录技术的快速发展时期,其核心目标是为激光唱片、DVD以及后续的蓝光光盘提供一种统一的文件系统规范。

这种格式的设计兼顾了读写灵活性与数据完整性,尤其适合光盘这种只读或一次写入多次读取的介质。与此同时,UDF支持比ISO 9660更丰富的元数据和文件命名规则,这使得其理论上能够满足不同操作系统的文件管理需求。然而,现实环境下,UDF文件系统的多版本标准和不同操作系统对其支持的不一致,成为用户体验恶化的根源。Windows系统自Vista版本以来开始原生支持UDF,但支持的版本有限且存在漏洞。特别是Windows在处理早期UDF版本的光盘时,常常出现识别失败、读写错误或数据丢失的现象。甚至在较新的Windows 10和11环境下,针对高版本UDF(如2.5及以上)的支持依然不足,造成部分蓝光光盘无法正常读取。

macOS在支持UDF方面表现出一定的优势,其文件系统架构允许较为灵活地处理不同UDF版本,且兼容性较高。然而,macOS并非完美无缺,尤其是在写入某些特定版本UDF时,仍存在文件权限异常和数据损坏的风险。部分用户报告显示,外接UDF光盘在Mac上打开速度缓慢,且文件重命名后可能影响光盘结构稳定性。相比之下,Linux系统因其开源特性,在UDF格式支持上更为多样。在内核层面,Linux内置UDF文件系统模块,能够识别并挂载多种UDF版本的光盘。但这也带来复杂性,因为不同发行版和内核版本对UDF支持的深度和稳定性各异。

有时需要手动指定挂载参数或更新内核才能保证正确读取。除此之外,Linux在UDF写入方面的功能相对有限,主要集中在只读介质的兼容和恢复操作。综上所述,UDF跨操作系统表现的差异和问题集中反映了其标准制定复杂、版本繁多及操作系统支持不全面的现实。用户在使用UDF格式光盘或存储设备时,常常需要针对不同平台采取不同的操作方式,甚至特意格式化或转换数据,以避免兼容性产生问题。在数据安全和存储效率方面,UDF也未免遭遇挑战。由于UDF支持多版本格式,部分早期版本存在设计缺陷,导致长时间保存数据风险增大。

尤其是针对光盘这种物理媒介的老化问题,UDF的文件系统维护机制尚不足以应对复杂的错误检测和修复。此外,随着存储技术的快速发展,固态存储和云存储逐渐成为主流,光盘及其对应的文件系统UDF的地位渐趋边缘。尽管如此,UDF依然在某些专业领域如影视制作、软件发行和数据归档中扮演重要角色,这也促使技术社区持续探索UDF的改进和兼容方案。不少开发者和厂商尝试通过驱动更新、专门工具和转换软件提升UDF在不同操作系统中的表现。例如,有些第三方软件可以精准识别并修复UDF卷结构,增强多平台访问的一致性。同时,开源社区也在Linux内核中持续优化UDF模块,纠正部分历史遗留的缺陷。

未来,UDF文件系统的改进趋势可能集中在标准统一和跨平台兼容性能的提升。制定更简明且统一的版本规范,有助于操作系统厂商整合支持力量,提供更健壮的读取写入功能。此外,智能化的错误检测和修复机制将增强UDF对数据完整性的保障,减少光盘数据损毁的风险。与此同时,随着数字存储环境的演变,UDF的使用场景或将进一步细分,更多依赖环境友好、灵活且高效的数据管理方案。综上,尽管UDF在主流操作系统上的表现令人失望,其作为统一光盘文件系统标准的初衷依然具有重要意义。用户和开发者应关注各平台对UDF的具体支持情况,合理选择版本和工具,以减少兼容性问题带来的困扰。

期待技术与标准的不断进步,推动UDF向更高的稳定性与兼容性迈进,为跨平台数据交换提供更加可靠的支持。