近年来,新西兰的科技行业经历了从快速增长到市场紧缩的显著转变。随着全球经济放缓和企业运营战略调整,信息技术领域的就业环境变得更加复杂和充满挑战。特别是在2025年,随着大型科技公司裁员和新兴技术的兴起,IT专业人士面临着前所未有的就业压力。微软作为全球科技巨头之一,在今年五月宣布裁撤约6000名员工,占其全球劳动力的3%。这一举措作为其优化业务结构、加快人工智能布局的重要战略之一,正在深刻改变整个行业的就业格局。在新西兰,健康新西兰(Health New Zealand)也确认将在四月裁减近三分之一的IT岗位,这直接导致本地信息技术市场的收缩和岗位数量的锐减。

大量职位削减不仅增加了现有IT员工的就业不稳定性,也让求职者尤其是新毕业生和移民感受到巨大压力。许多求职者将当前的科技就业形势形容为“噩梦”,竞争异常激烈,机会稀缺,优秀的岗位往往瞬间被大量申请者瓜分。来自中国的资深软件开发工程师张建华(化名)便是这一现象的典型代表。拥有近12年行业经验,曾在滴滴出行和腾讯等知名企业任职的他,为了逃避国内“35岁魔咒”带来的年龄歧视,早在2023年便开始向新西兰和加拿大等市场投递简历。然而,他的投递经历几乎是一片冷淡,数百份简历石沉大海,面试机会寥寥。更令人沮丧的是,当新西兰猎头初步表现出兴趣后,一旦发现他身处中国北京,许多机会便随之消失。

相比之下,加拿大市场提供给他的面试机会相对较多,反映出不同国家对海外经验和远程申请的不同接受度。为了提升自身竞争力,张建华于2025年初亲赴新西兰,攻读奥克兰理工大学的IT项目管理硕士学位,希望借此扎根当地科技圈,增加实际工作机会。然而,事实证明他的担忧并非多余。许多本地软件公司在实习岗位的招募条件中明确指出,仅限新西兰和澳大利亚公民或永久居民申请,使得持有学生签证的他只能试水性申请初级实习,难以获得理想的工作机会。张建华坦言,即使具备高级工程师背景,他也不得不接受入门级职位,只为进入行业门槛。类似的情况也发生在林肯大学应用计算硕士毕业生郑洁(化名)身上。

她自2023年毕业后持续投递工作,六个月内发送了近百份简历,虽然获得了4-5次面试机会,但均在首轮后被淘汰。面对数百人的竞争,她体会到求职市场冷酷而无情,最终选择暂停求职,转而通过自学新技能以增强自身竞争实力。在新西兰本地的IT从业者也同样经历了剧烈的就业波动。软件测试工程师夏鹏(化名)在过去两年中两次遭遇裁员。2023年圣诞节前夕所在公司大幅度裁员,首轮就裁减了20%的测试岗位。虽然他三个月后进入一家创业公司,却因后者资金链断裂,仅工作三个月后再次失业。

夏鹏用“冰封冬季”形容2023至2024年的IT就业市场,他多次遇到面试崩盘的尴尬局面,职位突然取消,前景一片迷茫。尽管2025年有缓慢回暖的迹象,他依然对未来充满不确定性。招聘专家也指出,当前企业在招聘时持极度谨慎态度,对于合同工更偏好固定期限,对于永久员工则要求候选人完全符合岗位要求,避免冒险。移民求职者尤其受限于签证条件和漫长的审理周期,往往在竞争中处于劣势。BrightSpark招聘公司董事总经理莉萨·库利强调,签证审核周期延长至四五个月,许多企业不愿意等待,使得高技能岗位以外的移民求职者很难争取到机会。Robert Walters澳新区首席执行官谢伊·彼得斯也指出移民在工作许可方面的限制,特别是只能就职于认可雇主。

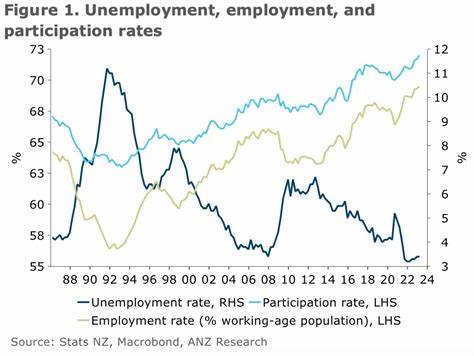

由于企业资金紧张,客户对供应链的开支减少,导致为外籍员工提供服务的机会大幅缩水。市场对技能的需求进一步向网络安全和软件开发等高度专业化岗位集中,而不再青睐广泛技能的“多面手”。薪资上也呈现出分化趋势,表现优秀的合同工依旧能获得较高报酬,而管理类和通用技能岗位的薪资比几年前下降了1万至2万新西兰元。政府部门倾向于更多雇佣合同工以应对预算限制和人员架构调整,私营企业则相对保持了对永久员工的需求。根据新西兰求职平台SEEK最新报告,信息通信技术岗位招聘广告从3月到4月增长7%,同比去年增加7%,显示出市场的初步恢复。SEEK新西兰的国家经理罗伯·克拉克表示,连续两个月的职位广告增长预示着近七个月来的求职市场正在逐渐好转。

尽管目前形势依旧严峻,行业专家建议求职者尤其是移民应积极拓展职业人脉,增强技能储备,抓住即将到来的复苏机遇。新西兰的IT行业正在经历一场深刻的转型升级,人工智能技术的广泛应用既带来岗位结构的改变,也催生了全新的职业方向。对于IT人才而言,未来竞争将更侧重于技术深度与专业领域,同时灵活适应市场需求变化。展望未来,尽管短期内就业难题仍旧突出,但信息技术的核心地位不会改变。通过不断学习、提升专业能力,扩大本地网络,IT从业者依然可以在新西兰这片科技沃土上寻找到属于自己的发展空间和职业机遇。