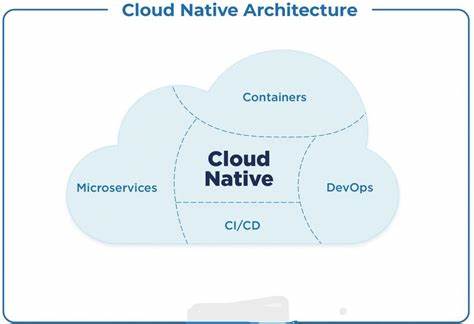

随着云计算技术的不断进步和容器化趋势的迅速发展,云原生环境逐渐成为现代应用部署的主流方式。在这一过程中,容器镜像的兼容性问题逐渐凸显,成为保障应用稳定运行与性能优化的关键因素。尤其是在涉及行业级高性能计算、电信、人工智能以及其他对系统硬件和操作系统环境有严格要求的领域,镜像兼容性的重要性更是不可忽视。容器镜像依赖于其基础镜像所提供的运行时环境,通常包括最简化的Linux用户空间或无发行版(distroless)镜像,然而实际应用对宿主操作系统内核版本、驱动程序和系统组件的依赖带来了诸多兼容性挑战。不同云服务商提供的操作系统环境诸如Red Hat CoreOS、Photon OS、Amazon Linux 2、Container-Optimized OS及Azure Linux OS等,内核版本和配置的差异增加了镜像的适配难度。兼容性缺失可能导致容器内运行库与宿主驱动版本不匹配,尤其是在GPU、高速网络设备及存储组件等方面表现突出,进而引发性能下降甚至应用崩溃等严重后果。

为此,业内迫切需要一种机制,能够精准描述容器镜像对宿主环境的硬件和软件需求,实现容器与宿主的高效匹配和智能调度。Open Container Initiative(OCI)虽定义了容器镜像的标准与规范,但在表达镜像兼容性需求方面尚存空白。基于此,Kubernetes社区发起了Node Feature Discovery(NFD)项目,旨在自动检测和报告集群节点的硬件与系统特性,为容器调度提供基础数据支持。NFD能够识别具体的内核模块、CPU型号、设备驱动版本等关键信息,从而协助用户筛选适合特定应用需求的节点。随着云原生架构的不断复杂化及多云、混合云模式的普及,跨云平台的兼容性问题尤为突出。不同云环境下节点的操作系统与内核配置多样,容器镜像如果不能与宿主环境特性契合,将直接影响应用的可用性及性能表现。

由此,制定统一的镜像兼容性规范成为行业共识,可以让镜像创建者声明所需的宿主特性,而调度系统基于此实现自动化容器部署的适宜性验证,极大提升运行效率并减少人为配置失误。Kubernetes在NFD中引入了兼容性规范,通过定义兼容性对象和Node Feature Groups,对镜像所需的系统特性进行结构化描述。兼容性规范涵盖内核加载模块、CPU架构、设备驱动等多维度信息,支持按需匹配节点特征,实现精细化的容器调度。该规范采用版本化设计,保证向后兼容亦方便扩展,同时提供权重和标签等属性,便于对节点亲和性做出灵活调整。兼容性信息作为OCI artifact存储,可通过oras工具附加到镜像上,镜像仓库无需额外支持复杂类型,只需支持标准OCI artifact管理即可。借助referrers API,兼容性规范与镜像明确关联,确保调度工具能高效检索。

配套的兼容性校验客户端允许部署前预验证节点是否满足镜像要求,并生成详细报告,支持集群内外验证场景。这不仅提升了调度智能化程度,也为未来基于镜像兼容性自动调整节点配置、创建定制工作负载配置文件奠定了基础。从产业应用角度看,镜像兼容性带来的最大价值在于释放了容器与宿主环境耦合的制约,使得电信骨干网、超级计算中心、AI训练平台等高需求领域能够稳定利用容器化架构,保障应用性能和可靠性。同时,对于多云和混合云策略,兼容性规范是一种统一语言,可大幅降低环境迁移和云间协同的复杂度。未来,随着云原生技术栈的不断完善和NFD兼容性规范的推广,容器生态将更加成熟,用户能够实现更加细粒度的资源调度和管理,打造出既高效又灵活的应用交付体系。此外,兼容性数据的开放和标准化有助于产业链上下游形成良性互动,供应商能够针对特定硬件和软件版本优化镜像,平台提供商则可据此优化节点配置方案,为各类复杂应用场景量身定制解决方案。

综上所述,镜像兼容性在云原生环境中发挥着至关重要的作用,解决了传统容器部署面临的硬件与操作系统多样化挑战。通过标准化、结构化的兼容性规范和智能化的调度机制,Kubernetes及其社区推动了该领域的技术进步,助力构建未来更具韧性和适应性的云原生应用生态。参与到Node Feature Discovery项目及相关社区合作,将推动兼容性技术不断完善,满足不断变化的业务需求,促使云原生技术走向更加广阔的应用前景。