月球作为地球的唯一自然卫星,一直以来是人类探索宇宙奥秘的重要对象。它的起源、内部结构以及地质演化过程都牵动着众多科学家的关注。近期,科学家们利用NASA的重力恢复与内部实验室(GRAIL)任务的精确数据,通过分析月球每月潮汐响应,揭示了月球地幔存在显著的热不对称性。这一发现不仅丰富了我们对月球内部结构的认知,也为探讨月球表面地质差异的形成机制提供了坚实依据。月球的轨道呈现一定的偏心率和倾斜角,因而受到地球引力的周期性作用,产生了潮汐力。这种潮汐力导致月球形状和内部质量的微小变化,进而影响其重力场。

这种重力场的时变特征能够反映月球内部结构和材料性质的差异,尤其是弹性剪切模量的空间变化。在传统的观点中,月球内部往往被假设为球对称的各向同性体,然而GRAIL任务提供的高精度重力测量数据让科学家们能够捕捉到更为复杂、非对称性的信号。研究中,科学家们计算并估计了月球的第三阶重力潮汐Love数k3,这是衡量月球受到月地潮汐力影响下引力场变化的关键参数。以前的研究基于较低分辨率的模型估计的k3值相对较低,难以揭示深层结构的变化,而此次分析融合了GRAIL的初级任务和扩展任务的全频段数据,重新计算后发现k3值比球对称模型预测的高出约72%,这表明月球内部存在显著的横向非均匀性。通过复杂的统计反演和物理模拟,研究团队进一步推断,在月球的地幔区域,尤其是深达600公里左右的范围内,邻近地球一侧(近侧)与远离地球一侧(远侧)之间的剪切模量存在2%至3%的差异。这种弹性性质的变化很难由化学成分的变化单独解释,因为如果用铁含量的差异来解释,将引发月球重心与形心偏差远超实测值。

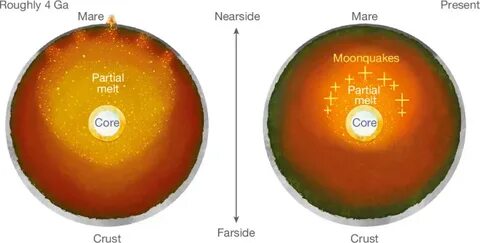

相较之下,热量造成的弹性模量差异解释更加合理。具体而言,近侧地幔温度比远侧高出约100至200摄氏度,这种温度差异能够合理导致推断出的剪切模量差异,同时维持月球整体质量分布的均衡。这种热不对称主要源于月球近侧丰富的放射性热源,诸如钍和钛等元素的含量较远侧高,长期的放射性衰变提供了稳定的热量供应,使近侧地幔相对保持较高温度。早在数十亿年前,这种热结构差异促成了月球近侧熔岩平原(月海)的形成,火山活动集中于近侧区域的现象也因此得到解释。当代对月球深层的热模型表明,在距表面几百公里深处仍可能存在部分熔融区,这不仅影响了月球的弹性特性,也影响了月球深部地震的分布。深月震现象与热异常区存在明显的空间相关性,低比例的部分熔融区和热异常增加了岩石的脆性断裂概率,从而诱发地震活动。

探测月球潮汐响应并推断出热不对称性,为理解月球的地震活动提供了新的线索。同时,这也激发对未来月球地质勘探和地震观测计划的期待,例如即将部署的远侧地震观测套件,将有助于进一步验证热结构分布及其对地震的影响。此外,月球地幔的热不对称不仅影响内部地质过程,也对月球外部形貌演化具有深远影响。热异常导致的部分熔融区热浆上升,可以抬升地幔与地壳界面,造成地壳的变薄和局部地形特征,如月海盆地的形成。月球不同半球间的热差异,使两侧地质特征存在显著的对比,这种对比也与月球内部现代结构的长期稳态演化密切相关。从更广的行星科学视角来看,此研究展示了潮汐重力响应分析作为“潮汐层析”工具的潜力。

相比于传统的地震学探测,潮汐层析能够通过轨道测量获取数据,无需着陆探测器,在月球、火星、甚至土卫六、木卫三等其他天体上均有广袤的应用前景。随着探测技术和数据处理能力的不断提升,这种利用天体本身的自然扰动现象反演内部结构的方法,将推动我们对太阳系行星卫星内部演化机制的深入理解。月球作为太阳系中离地球最近的天体,其复杂且非对称的热结构揭示了天体形成与演化的多样路径。科学家们通过GRAIL任务的高精度数据成功捕捉到了这些细微而重要的信号,使人类对月球内部深处的神秘面纱逐步揭开。月地潮汐响应的深入研究不仅促进了月球地质学研究,也为未来人类月球探索和定居提供了基础科学支撑,帮助我们更好地预测月球环境和资源分布。百年探月史的最新进展再次证明,宇宙的秘密常藏于精细的数据之中,等待人类智慧的不断求索与解读。

。