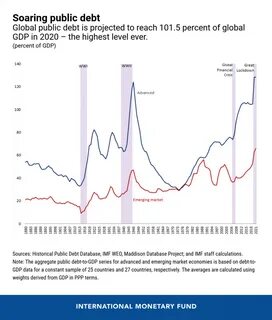

比特币的历史:中本聪对全球金融危机的回应 在金融危机席卷全球的2008年,很多人开始质疑传统金融体系的可靠性。银行的倒闭、经济的衰退、债务的膨胀让无数家庭及个人的财富一夜之间蒸发。在这一经济动荡的背景下,一个名为比特币的概念悄然浮现,由一位化名中本聪的人士于2008年发布的白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》为我们揭开了加密货币的征程。 比特币的诞生不仅是创新技术的结果,更是对传统金融体系问题的有力反击。中本聪希望创建一种去中心化的货币,这种货币不受任何政府或金融机构的控制,可以在全球范围内自由流通。比特币的设计理念在于使用区块链技术,将交易记录保存在一个公开、透明、不可篡改的分布式账本中,任何人都可以查看和验证这些交易。

中本聪所提出的解决方案在当时的背景下显得尤为重要。2008年,《华尔街日报》一篇关于金融危机的报道提到,许多人失去了对银行的信任。传统金融机构的丑闻频频曝光,贷款危机与金融杠杆的无节制使用使得普通民众感到愤怒与无助。中本聪显然是在这样的紧张氛围中,提出了一种全新的货币形式。 比特币在2009年正式上线,首个区块——创世区块被挖掘出来,标志着加密货币时代的正式开启。中本聪在创世区块中嵌入了一条信息:“这是政府在2009年1月5日对第二轮救助方案的印刷支付。

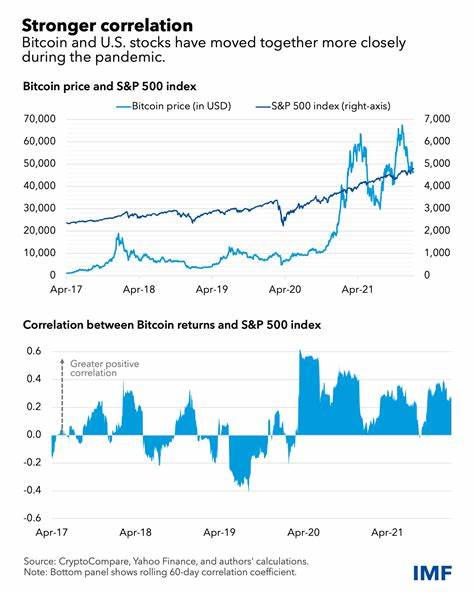

”这句话不仅是对当时经济环境的讽刺,也是比特币的初衷体现:希望人们能够摆脱对传统金融制度的依赖。 随着比特币的不断发展,越来越多的人开始关注这种新兴的数字货币。2010年,比特币首次在交易所上市,开始有了实际的货币价值。人们意识到这一新兴资产的潜力,也在纷纷购入比特币。在2013年,比特币的价格达到1100美元,市值突破10亿美元,标志着加密货币逐渐进入人们的视野。 而在此之后,比特币市场的波动性引起了广泛的讨论和争议。

有人认为比特币是一种投机资产,参与其中的人只是在追逐短期利益;也有人则认为比特币是一种革命性的技术,将改变未来的金融格局。无论怎样,看似不确定的市场却让比特币在全球范围内吸引了大量关注。 随着比特币的流行,国外相继涌现出众多其他的加密货币,比如以太坊、瑞波币等。这些项目不仅在技术上各具特色,更在各自的应用场景上也产生了广泛的探索。从智能合约到去中心化金融(DeFi)领域,区块链的应用逐渐丰富,为未来的金融生态系统提供了多样化的选择。 然而,伴随火热的市场,监管的问题也随之而来。

各国政府对于加密货币的态度不尽相同,从最初的观望到后来的严格监管,甚至部分国家选择禁止比特币的交易。这样一来,如何在保护投资者权益与促进金融创新之间找到平衡,成为了全球各国政府共同面临的挑战。 在金融危机后,加密货币的崛起在某种程度上反映了人们对金融体系的不信任,同时也为他们提供了一种全新的投资方式。随着科技的进步,越来越多的人开始接受数字货币这一概念。区块链技术的不断成熟,使得比特币及其它加密货币逐渐走向主流,越来越多的企业开始接受比特币作为支付方式。 从起初的神秘项目到如今的金融现象,比特币的历史短暂却精彩纷呈。

中本聪的出现仿佛是一种预言,他的构想正好在全球金融危机后的动荡局势中找到了契合点。他希望推翻传统金融的垄断、重建一个更公平、更透明的经济体系。然而,伴随比特币的崛起,很多人开始重新思考货币的本质、价值及其在社会经济中的角色。 尽管比特币历史的每一步都充满了不确定性,但不可否认的是,它已经引发了一场金融领域的革命。作为一种去中心化的货币,比特币不仅意味着财富的转移,更是对未来金融秩序构建的探索。中本聪的初衷依然在延续,希望在这个日益依赖技术的时代中,找到更为公正和安全的金融解决方案。

在科技迅速发展的今天,比特币这一现象级的存在,必然会影响未来金融的走向。随着越来越多人接受和使用加密货币,特别是在年轻一代中,比特币的理念更是深入人心。无论是作为一种投资工具,还是支付手段,比特币都在不断拓展它的边界。 未来,随着智能合约、去中心化金融以及更多区块链应用的发展,比特币的价值与意义将被进一步重塑。中本聪在那个动荡的时代所发出的声音,正以不同的形式影响着当今的金融世界。探索与创新永不停息,历史的长河中,比特币的故事才刚刚开始。

。