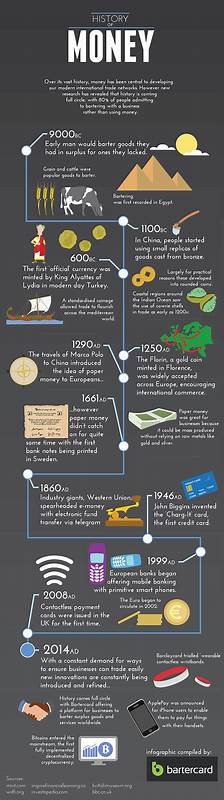

货币的简史:从物物交换到比特币 货币,这一现代经济的基石,经历了漫长的演变。它不仅仅是交易的工具,更是人类文明进步的重要标志。本文将探讨货币的演变过程,从古老的物物交换到当今广泛使用的比特币,揭示货币如何与我们的生活密切相关。 在早期的人类社会,交易主要通过物物交换进行。人们在缺乏货币的情况下,使用自己生产的商品进行交换,例如,一个猎人可能用猎到的兽肉交换一个农民的粮食。这种交易方式虽然简单,但存在许多限制,比如双方必须对交换的物品有共同的需求,这在实际操作中常常难以实现。

随着社会的发展,物物交换的不足迫使人们寻找更为高效的交易手段。大约公元前3000年左右,古代美索不达米亚的居民开始使用贵金属作为交易媒介。黄金、白银等金属被视为财富的象征,它们具备一定的持久性和可分割性,便于用于交易。这一时期,货币的基本功能逐渐显现,成为衡量价值的标准。 到了公元前600年,林登的吕底亚人首次铸造硬币,开启了货币的新时代。硬币的出现大大简化了交易的复杂性,参与者不再需要对物品的直接需求有一致理解。

硬币的统一形态和印上权威标识的特性,使得交易变得更加安全和高效。从此,货币成为了信用的承载体,推动了商业活动的蓬勃发展。 进入中世纪,纸币开始逐渐取代金属货币。最初,纸币是由政府发行的代表金属价值的票据,商人能以纸币兑换相应的金属。随着商业活动的增加,纸币的使用逐渐普及,成为了公开交易的主要形式。然而,纸币的安全性和稳定性问题随之而来,造成了多次经济危机和货币贬值的事件。

19世纪,金本位制的实施为货币制度提供了更为稳定的基础。各国货币的价值都与黄金挂钩,确保了货币的稳定性。然而,随着世界经济的变化和战争的影响,金本位制难以适应新时代的需求,各国陆续放弃了这种制度,转向法定货币。 20世纪初,中央银行的兴起赋予了货币新的职能。中央银行通过调控货币供给和利率,维护金融体系的稳定,调节经济的发展。然而,随之而来的也是金融危机的轮番出现,例如2008年全球金融危机,让人们重新审视货币制度的脆弱性。

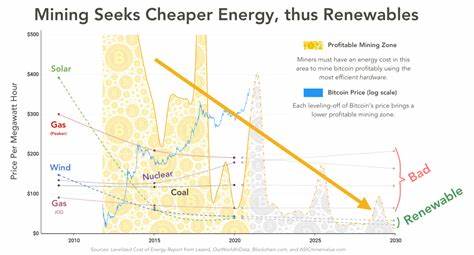

在科技飞速发展的当下,数字货币应运而生,成为新一轮货币变革的焦点。比特币于2009年由中本聪提出,作为一种去中心化的数字货币,彻底改变了人们的支付方式。比特币依赖区块链技术,确保每笔交易的透明性和安全性,消除了中介的需求,为全球用户提供了便捷的转账服务。 比特币的诞生引发了广泛的关注和讨论。它不仅被视为一种投资工具,许多人开始把它视为替代法定货币的未来。支持者认为,比特币带来了更快、更安全的支付方式,能够打破传统金融系统的限制。

而反对者则警告其价格波动剧烈,缺乏实质价值支持,且可能引发金融犯罪和洗钱等问题。 除了比特币,近年来涌现出许多其他数字货币(也被称为“山寨币”),这些新兴货币不断丰富着数字货币生态系统,推动了区块链技术的进一步发展。各国政府也开始关注并探索数字货币的潜力,一些央行已在试点数字货币的发行。此举不仅在于提升金融服务的便利性,还希望在新一轮的货币竞争中占据一席之地。 货币的演变并不会就此止步,随着技术的发展及全球经济的不断变化,未来的货币形态将愈加多元化。而我们作为货币的使用者,需要时刻保持对新兴货币形式的关注,了解它们背后的技术、经济和社会影响。

综上所述,货币的发展历程是人类文明进步的缩影。从最初的物物交换,到铸造硬币的出现,再到纸币的普及和数字货币的崛起,创造与交换的方式正在不断演化。在未来,随着科技的进一步发展,货币的形式将更加多样化,人类的生活也将因这些变化而受到深远影响。无论如何,货币始终是连接人们的重要工具,承载着我们对财富、交换及信任的理解与渴求。