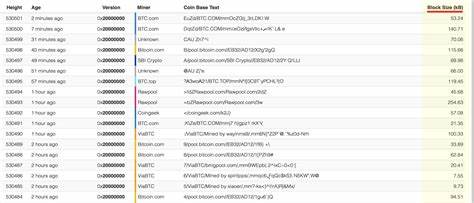

在过去的几年中,加密货币已经从一种小众的网络现象转变为全球关注的焦点,迅速进入了主流社会的视野。这一变化不仅影响了金融市场,也深刻改变了个人投资者、企业甚至国家的运作方式。《纽约时报》在2021年发表的文章《我们都是加密货币的人》深入探讨了这一现象,揭示了为什么现在几乎每个人都与加密货币产生了某种程度的联系。 首先,加密货币的崛起与其背后的技术——区块链密切相关。区块链技术的去中心化特性以及其透明性吸引了大量的技术爱好者与投资者。从比特币的面世到以太坊的智能合约,再到最近广受欢迎的非同质化代币(NFT),加密货币的种类和应用场景不断扩张。

在这一过程中,越来越多的人开始理解和参与其中。 过去,加密货币往往被视为高风险、高回报的投资选择,主要吸引了少数热衷于风险投资的群体。然而,随着机构投资者的入场,尤其是特斯拉、Square等公司开始将加密货币纳入其资产组合,普通投资者也被激励着跟随潮流。2021年的牛市让比特币和其他加密货币屡创新高,许多人开始意识到,加密货币不仅是一种投资工具,更是一种新的资产类别,甚至是一种新经济的代表。 社交媒体在这一转变中发挥了至关重要的作用。平台如推特、红迪网、以及各种加密货币专属论坛使得信息的传播速度空前加快。

人们不仅可以轻松地获取有关加密货币的即时信息,还可以参与讨论,分享交易策略。这种去中心化的信息传播方式打破了传统金融市场的信息壁垒,让普通投资者能够更方便地参与其中。在这一波热潮中,出现了大量的“散户”投资者,他们在社交平台上分享投资经验、分析市场动态,形成了一个活跃的加密货币社群。 同时,年轻一代的投资者尤其对加密货币表现出浓厚的兴趣。对于他们而言,加密货币不仅是一种财富增值的手段,更是一种价值观的体现。在他们眼中,加密货币代表着反对传统金融体制、追求自由和去中心化的精神。

通过投资加密货币,他们不仅希望获取经济收益,更渴望成为自我价值的实现者。 不仅如此,疫情期间大规模的经济刺激政策和货币宽松政策也促使更多人关注加密货币。在全球经济不确定性加剧的背景下,许多投资者开始将加密货币视为对抗通货膨胀的一种手段。许多传统金融机构也意识到,加密货币具备潜在的投资价值,纷纷开始布局这一新兴市场。这种趋势进一步推动了加密货币的普及,使其逐渐走入寻常百姓的生活。 尽管加密货币的魅力吸引了众多目光,但它依然面临许多挑战与争议。

例如,环境问题一直是加密货币,特别是比特币,争论的焦点之一。比特币的挖矿需要消耗大量的电力,受到各国环保组织和政府的批评。而且,加密货币市场的波动性也让许多投资者感到不安,价格频繁的大幅起伏可能造成巨大的经济损失。在监管方面,各国政府对加密货币的态度不一,有的国家鼓励其发展,有的则施加严格限制。如何在创新与监管之间找到平衡,成为各国亟待解决的问题。 另外,加密货币的安全性问题同样不容忽视。

从交易所被黑客攻击到用户的钱包遭遇盗窃,安全隐患时刻存在。这些问题不仅影响了用户的信心,也为加密货币的进一步发展设定了障碍。 然而,尽管存在各种挑战,加密货币依然在继续壮大,并不断刷新人们的认知。越来越多的金融科技公司推出了便捷的加密货币交易平台,用户只需简单几步即可完成交易。与此同时,许多商家开始接受加密货币作为支付手段,推动了其在日常生活中的应用。这样的变化无疑使得加密货币从一个边缘化的投资选项,逐渐演变为一个日常可用的支付工具。

可以说,加密货币已经逐步渗透到我们的日常生活之中,成为现代人金融生活的一部分。无论是现实中的购物支付,还是数字资产投资,加密货币都与我们的生活息息相关。未来,伴随着技术的不断创新和市场的愈加成熟,加密货币的潜能将更加庞大。 总的来说,《纽约时报》的文章《我们都是加密货币的人》不仅仅是对加密货币现象的观察,更是对社会变革的反思和展望。在全球范围内,加密货币逐渐成为一种不可忽视的力量,影响着经济、文化,甚至社会的方方面面。无论你是热衷于投资的“币圈”人士,还是日常使用加密货币的普通用户,都可以说自己是“加密货币的人”。

在这个充满希望与挑战的新时代,我们每个人都在以不同的方式参与着这一场金融革命。