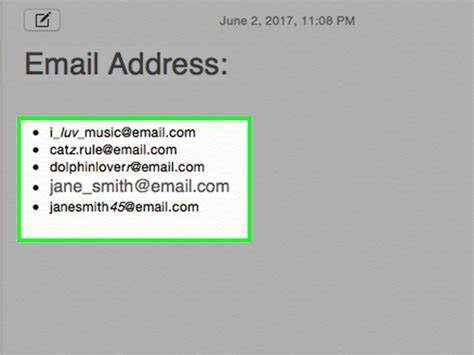

电子邮件作为现代通讯的基石,其格式与结构的发展经历了漫长而复杂的过程。尽管现今我们习惯于以类似john.smith@example.com的互联网电子邮件地址格式进行交流,但在互联网普及之前,非互联网电子邮件地址占据了主流地位。这些非互联网邮件系统曾在计算机网络刚刚萌芽的时代扮演重要角色,并因其特殊的架构与设计理念,在特定领域依然有其存在价值。了解非互联网电子邮件地址的起源与演变,对深入把握电子邮件技术的发展脉络具有重要意义。早期的电子邮件系统主要依赖单一计算机或中央主机,用户的身份标识较为简单,常常就是系统内的登录名。这种仅限于本地环境的单系统地址格式,最初并未考虑跨系统通讯的需求。

例如,某些系统中的用户名、数字编号或者特定的昵称就足以完成邮件发送和接收的功能。随着网络技术的进步,多台计算机开始连接形成网络,邮件系统也由单机环境转向多主机环境。此阶段,邮件地址开始发展为“用户@主机”的形式,既标明用户身份,也明确邮件所在的计算机或节点。这种地址格式曾被ARPANET、IBM的网络作业入口(NJE)系统、DECnet等多种早期计算机网络采用,显示出网络节点与用户之间的层次关系。用户身份通过结合节点名称与用户名来确定,类比于现代电子邮件的用户和域名分隔方式。例如,DECnet的地址格式通常使用“host::user”的表达方式,清晰指示邮件传输的目标主机及其上的用户。

邮件传递路径的复杂性在非互联网邮件系统中同样得到表现。一些系统采用“传递路径”模式描述邮件从发送者到接收者所经的多个中间节点。这种路径详细列出了邮件需经过的主机列表,有时给出了“bang路径”,以感叹号作为分隔符明确节点顺序。虽然这种方法灵活性较高,可以适应复杂的网络拓扑结构,但也存在可扩展性和维护管理上的不足。针对更加复杂的邮件地址需求,部分系统提出了分层式的邮件地址体系。这种体系允许邮件地址在多个层次上展开,类似现代互联网电子邮件中域名的分级结构。

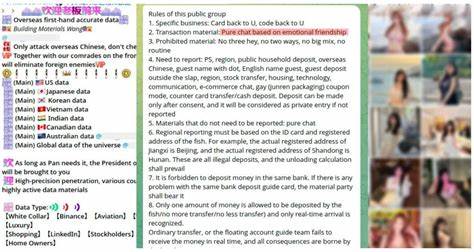

早期系统如Banyan VINES、FidoNet以及Lotus Notes便采用了类似的多层级地址格式,能够通过多个“@”或者斜杠符号来体现组织、部门甚至地理位置等信息,使得邮件能够顺利到达特定的用户或服务终端。除此之外,还有一些邮件系统采用了基于目录服务的地址格式。目录系统以属性集合的形式定义用户身份,而不限定唯一地址字符串。比如,早期标准X.400引入的地址由国家、组织、部门、姓氏、名字等多种属性组合而成,这种方式在大型企业和政府机构中获得应用。它强调更精准的身份描述,包括组织结构层次和业务单位信息,使邮件能够在复杂的架构中准确定位收件人。非互联网邮件地址的多样性不仅反映出技术进步的轨迹,也体现了不同需求下的创新设计。

早期电子邮件技术试图解决单主机内邮件传递、跨主机通讯以及多层次网络间的邮件交换等问题,针对网络资源有限、通讯效率要求较高的情况,这些地址格式各自发挥了重要作用。尽管随着互联网的普及,电子邮件地址格式趋于统一,非互联网邮件地址格式仍在部分专业领域具有生命力。例如,某些封闭的企业网络、军事和科研机构、邮件网关以及历史遗留系统中,依然使用相关格式进行内部通讯和数据交换。此外,了解这些地址格式在邮件技术史上的地位,有助于研究人员将历史技术与现代系统之间搭建桥梁。非互联网邮件地址的技术特点和设计思想也影响了当今邮件协议与系统的构建。如对邮件路由路径的明确表达启发了后来邮件传递协议的设计,而详细的层级地址结构为现代域名系统奠定了基础。

回顾非互联网电子邮件地址的发展,从单一系统的用户名识别,到多主机网络中的用户定位,再到复杂的多属性目录系统,充分展示了电子邮件技术在不同阶段对通讯需求的回应。它是电子邮件历史长河中不可忽视的一环,为理解现代邮件通信体系提供了丰富的参考和借鉴。未来,随着新兴通讯技术的发展与网络环境的变化,电子邮件地址格式或许仍将创新演进,但非互联网电子邮件地址的经验遗产,将继续在信息技术领域发挥深远影响。