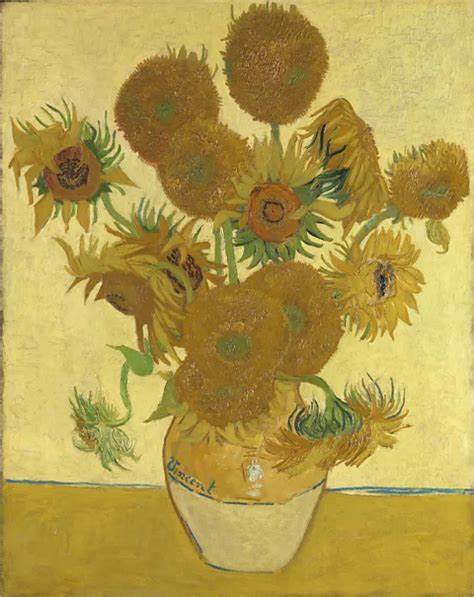

提起梵高,很多人脑海中立刻浮现出那一片片炽热的金黄色向日葵。这些向日葵画作不仅是他的个人标志,也成为艺术世界中不可磨灭的图腾。然而,梵高为何对向日葵情有独钟?这背后的象征意义又是什么?本文将带你走进梵高的内心世界,理解他笔下向日葵所蕴含的深刻寓意。梵高一生创作了多幅《向日葵》,这些作品诞生于其艺术生涯的不同阶段,尤其以他于1888年南法阿尔勒时期所绘的作品最为著名。向日葵在他笔下,呈现出不同的生命状态,有挺拔向阳的花朵,也有开始枯萎褪色的花盘。这既是对色彩的大胆探索,也映射出他对生命流转与时间变迁的思考。

事实上,梵高曾透露,向日葵这一题材带给他创作上的激情和愉悦,它不仅是色彩实验的载体,更象征着南法明媚的阳光与生命的活力。他希望通过这些画作表达对自然光辉的赞美,同时寄托对友情与艺术共鸣的渴望——尤其是献给他的挚友画家高更的希望。然而梵高并未在书信或作品中明言向日葵所代表的确切含义,正因如此,伴随着他的《向日葵》作品,始终蕴藏着一层神秘感和多重解读的可能。深入探讨向日葵这一主题的文化渊源,可以发现它的象征意义远早于梵高自己。向日葵原产于美洲,随着16世纪欧洲的殖民扩张,被引入“旧世界”,从此开启了丰富的象征演变之路。向日葵的“追日”特性,即幼苗阶段花盘随太阳移动(即向光性现象),使其自古便被赋予了对光明、对至高力量的忠诚和追随的象征。

16世纪意大利博物学家科图索将向日葵与希腊神话人物克吕蒂联系在一起。据说克吕蒂深爱太阳神阿波罗,她的目光日夜追随阿波罗的轨迹,最终化身为始终朝向太阳的向日葵。由此,向日葵在西方艺术中逐渐成为忠贞不渝的爱情象征,例如17世纪荷兰女画家奥斯特維克的作品就将向日葵与浪漫的情感联系在一起。此外,向日葵也被赋予宗教信仰的涵义,象征对神的虔诚信赖。安东尼·梵·戴克在其名作《埃及逃亡休息》中便以向日葵来突出圣母玛利亚作为天地沟通桥梁的角色。向日葵甚至还寓意艺术的本质与追求。

荷兰诗人范登·冯德尔以向日葵对太阳的追随比拟绘画艺术对自然美的追求,这一比喻在艺术家梵·戴克自画像中隐约可见,其画中人物指向旁边的向日葵,似乎在比拟自身对艺术的忠诚与激情。纵观历史,向日葵的象征多与忠诚、爱与追求光明的精神相连。梵高本人很可能受到这些历史象征的影响,也融合了自身对友情、自然、艺术乃至宗教信仰的复杂情感。正如他写给妹妹的信中提及,他的《向日葵》是“带有痛苦呼喊同时象征对乡土向日葵般感激的作品”。这一表述既体现了他内心的矛盾挣扎,也暗示了向日葵所承载的感情色彩。进入20世纪,梵高的向日葵逐渐成为艺术先锋圈和大众文化的宠儿。

作家芒斯菲尔德称其为“充满阳光的黄色花朵,激发了她的创作觉醒”。艺术评论家罗杰·弗莱更称赞其“充分展现了梵高无与伦比的生命力与作品的激情”。此外,当代艺术家基弗对向日葵主题的持续表达,也验证了这一意象的深远影响。基弗的作品融合了黑暗与再生,以枯萎的向日葵呼应生命的无常,同时通过种子象征新的希望与循环保生。他所受17世纪哲学家弗拉德的影响,从星辰与自然的神秘联系中挖掘向日葵的宇宙寓意,使其作品丰富了向日葵象征的多元层次。梵高及其后继者们使向日葵形象成为对人生短暂与对永恒追寻的隐喻。

它不仅象征忠诚与热爱,也体现对光明、灵魂与天地间联系的诗意探寻。每当夏日阳光炽烈,真正的向日葵盛放时,我们也许能感受到这种生命力短暂而炽热的“生命的狂喜”。总之,梵高《向日葵》的神秘象征汇聚了个人情感、艺术探索与文化传统。它既是对自然之美的颂歌,也是对生命与时间变迁的冥想。它启示我们在日常渺小中,向着光明与热爱坚定不移地绽放。梵高用他的色彩与笔触,将一个简单的花朵变成了历久弥新的象征之花,成为连接过去与未来、个人情感与宏大宇宙的不朽符号。

随着当代展览如伦敦皇家艺术学院的“Kiefer / Van Gogh”展持续推动向日葵主题的深入探讨,梵高的这组作品注定将继续激发无数人的想象与情感,成为艺术史上亘古不变的精神灯塔。